Dieser Artikel enthält das Skript zum offen.bar-Vortrag “Bibelverständnisse, ihre Konsequenzen und die Frage nach dem biblischen Bibelverständnis”, der am 20.06.2023 veröffentlicht wurde:

Warum gibt es auch im allianzevangelikalen Umfeld scheinbar immer mehr Misstrauen, Distanz und sogar Spaltungen? Zu dieser Frage gibt es viele Meinungen. Und doch setzt sich eine Erkenntnis immer stärker durch: Im Zentrum der Debatten und Konflikte steht letztlich die Frage nach dem Bibelverständnis. Denn dass Christen die Bibel an verschiedenen Stellen unterschiedlich auslegen, hat es schon immer gegeben. Und trotzdem hat zum Beispiel die Lausanner Bewegung gezeigt: Es ist möglich, eine starke, geeinte evangelistische Bewegung auf den Weg zu bringen trotz mancher Differenzen bei verschiedenen biblischen Auslegungsfragen.

Aber zunehmend wird deutlich: Beim Postevangelikalismus tun sich theologische Gräben auf, die grundsätzlicher sind und die man nicht mehr nur damit erklären kann, dass man einzelne Abschnitte in der Bibel unterschiedlich versteht und auslegt. Wenn die theologischen Gräben derart zentrale Glaubensfragen betreffen, dann hat das ganz offenkundig damit zu tun, dass man schon grundsätzlich ganz anders mit der Bibel umgeht und einen ganz verschiedenen Blick auf den Charakter und das Wesen der Bibel hat.

Ein grundsätzlich anderer Umgang mit der Bibel

Eigentlich ist diese Erkenntnis nicht neu für mich. Ich bin ja evangelisch. Natürlich ist mir schon vor langer Zeit aufgefallen, dass viele Theologen völlig anders mit der Bibel umgehen als ich das tue. Vor einigen Jahren hat mich das genauer interessiert. Deshalb habe ich mich in das „Arbeitsbuch zum Neuen Testament“ von Hans Conzelmann und Andreas Lindemann vertieft. Dieses Buch war lange Jahre an vielen theologischen Fakultäten im Einsatz als Grundlagenwerk für die Ausbildung von Pfarrern und Theologen. Viele heutige Leiter in der Kirche wurden also mit diesem Werk ausgebildet. Und ich habe mich gefragt: Wie genau wird da mit der Bibel umgegangen? In diesem Buch heißt es dazu:

„Die biblischen Texte werden methodisch nicht anders behandelt als andere literarische Zeugnisse, insbesondere solche der Antike. … Die Bibel enthält geschichtlich entstandene Dokumente, die – in großer Vielfalt theologischer Meinungen – den jüdischen bzw. christlichen Glauben bezeugen und darstellen.“[1]

Hier wird also gesagt: Als Bibelwissenschaftler gehen wir mit der Bibel so um wie mit jedem anderen Buch der Antike. Wir gehen davon aus, dass die Entstehung der Texte einem ganz normalen geschichtlichen Prozess zu verdanken ist. Entsprechend geht man davon aus, dass die Bibel nicht etwa Gottes Worte enthält. Stattdessen erwarten wir dort menschliche theologische Meinungen, und das in großer Vielfalt und somit auch Widersprüchlichkeit.

Das grundlegende Drama der evangelischen Kirche

Ich fand das aufschlussreich. Denn die Konsequenz dieser Herangehensweise an die Bibel ist natürlich weitreichend: Wenn die Bibel keine göttliche Offenbarung ist, sondern ein Buch wie jedes andere, dann können wir in der Bibel tatsächlich nur Meinungen über Gott finden. Aber mit widersprüchlichen Meinungen aus einer längst vergangenen Zeit kann man natürlich nichts Verlässliches herausfinden über den wahren Gott, über Jesus und über die ewigen Fragen. Denn über Gott wissen wir nun einmal ausschließlich das, was Gott uns offenbart! Es gibt über Gott keine andere Erkenntnisquelle.

Und das Problem der Kirche ist: Wenn sie keine Offenbarungsquelle hat, dann hat sie schlicht und einfach nichts zu sagen. Kirche hat keine Autorität aus sich selbst heraus. Kirche ist eine „Creatura verbi“, ein Geschöpf des Wortes Gottes. Sie entsteht daraus, dass Gott gesprochen hat. Sie hat keine eigene Botschaft, sondern sie ist nur ein Botschafter an Christi statt. Kirche kann nur deshalb Trost und Antworten auf die grundlegenden Ewigkeitsfragen der Menschen geben, weil sie aus einer göttlichen Erkenntnis- und Offenbarungsquelle schöpft. Und wenn diese Quelle fehlt, dann wird Kirche im wahrsten Sinne des Wortes trost-los, weil man Menschen mit Meinungen und Ideen nun einmal nicht trösten kann.

Tatsächlich bin ich der Überzeugung: Genau hier liegt das grundlegende Problem meiner evangelischen Kirche. Ohne die Bibel als Offenbarungsquelle hat sie kein Fundament mehr, auf dem sie stehen kann. Wenn die Bibel nur Meinungen enthält, dann können wir den Menschen eben auch nur von Meinungen berichten. Aber wir können ihnen nichts mehr sagen, worauf sie vertrauen, worauf sie sich verlassen können. DAS ist aus meiner Sicht das große, das entscheidende Drama meiner evangelischen Kirche. Und ich bin überzeugt: Solange sie ihre Leiter mit einem solchen Bibelverständnis ausbildet, wird es unmöglich wieder bergauf gehen können mit meiner Kirche.

Im Dschungel der zahllosen Bibelverständnisse

Das Beispiel zeigt, wie existenziell die Frage nach dem Bibelverständnis tatsächlich ist. Die Art, wie wir mit der Bibel umgehen, hat grundlegenden Einfluss auf unsere gesamte Theologie, auf unser Verständnis, was Christsein und Kirche eigentlich ist und welche Botschaft die Kirche verbreiten soll. Umso mehr möchte ich Dich einladen, jetzt einmal vertieft mit mir über die Frage nachzudenken: Welche verschiedenen Bibelverständnisse gibt es eigentlich? Und was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben?

Für mich war es äußerst schwierig, mich bei diesem Thema orientieren zu können. Und ich glaube: So geht es vielen Menschen. Denn meine Erfahrung beim Umgang mit diesem Thema ist: Oft werden ganz verschiedene Bibelverständnisse mit ganz ähnlichen Begriffen beschrieben, so dass Leser oder Zuhörer kaum unterscheiden können, was da eigentlich gemeint ist. Oft werden Begriffe wie „Gottes Wort“ oder “Offenbarung” völlig unterschiedlich gefüllt. Und gerade dieser ganz unterschiedliche Gebrauch identischer Begriffe macht es so schwierig, sich bei dieser Frage zu orientieren.

Um trotzdem ein wenig mehr Licht in diesen Nebel zu bringen, möchte ich jetzt etwas tun, was eigentlich gar nicht geht. Denn das Thema Bibelverständnis ist natürlich ein ungeheuer weites Feld. Es gibt unfassbar viele verschiedene Bibelverständnisse und wir haben nicht ansatzweise die Zeit, all diese Bibelverständnisse in einem einzigen Vortrag zu durchdringen und zu diskutieren. Deshalb habe ich zusammen mit einem befreundeten Theologen versucht, ein paar Schneisen in dieses Dickicht zu schlagen und die wichtigsten Gruppen von Bibelverständnissen etwas schematisch und vereinfacht in eine Übersicht zu bringen. Dabei soll deutlich werden, welche grundlegenden Weichenstellungen in den einzelnen Bibelverständnissen vorgenommen werden und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Konkret möchte ich dir fünf verschiedene Bibelverständnisse skizzieren. Vier davon begegne ich relativ häufig in der einen oder anderen Variante. Eines begegnet mir nur ganz selten, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass wir auch dieses Bibelverständnis mit aufnehmen, weil es uns hilft, die prinzipiell möglichen Weichenstellungen und die daraus folgenden Konsequenzen besser zu verstehen.

Fünf Bibelverständnisse im Vergleich

Das erste Bibelverständnis heißt: Die Bibel ist ganz Gotteswort! Das heißt: So, wie Texte dastehen, sind sie uns voll und ganz von Gott gegeben worden. Zum Entstehungsprozess der biblischen Texte könnte man hier am ehesten sagen: Die biblischen Texte sind diktiert. Gott allein hat jedes Wort so vorgegeben, vollständig unabhängig von menschlichen Einflüssen. Das ist das Bibelverständnis, das mir in der Praxis sehr selten begegnet.

Das zweite Bibelverständnis heißt: Die Bibel ist ganz Gotteswort und ganz Menschenwort! Martin Luther hat diese Sichtweise auf die Bibel einmal mit Jesus verglichen und gesagt: Jesus war beides: Ganz Mensch. Und ganz Gott. Und so ist auch die Bibel beides: Ganz Gotteswort. Und zugleich ganz Menschenwort. Das heißt: Die Bibel ist nicht etwa teilweise menschlich und teilweise göttlich. Nein, sie ist beides voll und ganz. Sie ist zum einen ganz Menschenwort, das heißt: Man merkt den Texten durchgängig den speziellen Stil und die Sichtweise des menschlichen Autors an. Und doch hat zugleich Gott dafür gesorgt, dass alle Texte das Wesen und die Wahrheit Gottes widerspiegeln.

Zum Entstehungsprozess der biblischen Texte würde man hier am ehesten sagen: Die Bibeltexte sind inspiriert. Das heißt: Hier haben Menschen geschrieben mit ihrer Perspektive, geprägt von ihrem Wesen und ihrem Charakter. Und doch waren sie zugleich so inspiriert vom Heiligen Geist, dass diese Worte auch ganz und gar Gottes Wesen und Gottes Wahrheit widerspiegeln.

Das dritte und das vierte Bibelverständnis will ich überschreiben mit dem Schlagwort: Die Bibel ist Gotteswort im Menschenwort. Hinter diesem Schlagwort können sich sehr verschiedene Bibelverständnisse verstecken, aber ich möchte damit heute vor allem zwei Bibelverständnisse beschreiben:

Das erste Bibelverständnis kann man mit dem Stichwort „Kanon im Kanon“ überschreiben. Was ist damit gemeint? Der Begriff „Kanon“ meint ja an sich die Zusammenstellung aller Texte, die gläubige Christen als ihre heilige Schrift oder als Gottes Wort ansehen. Das heißt: In der protestantischen Kirche gehen wir von einem Kanon aus, der insgesamt 66 Bücher umfasst, 39 Bücher des Alten Testaments und 27 Bücher des Neuen Testaments. Aber wer von einem „Kanon im Kanon“ spricht, der geht davon aus, dass nicht alle Texte, die in diesen 66 kanonischen Büchern stehen, wirklich von Gott inspiriert sind. Stattdessen meint man, dass das nur für bestimmte Teile dieser Texte gilt.

Das führt natürlich sofort zu der großen Frage: Welche Teile der Bibel sind denn inspiriert? Und welche Teile sind nicht inspiriert und somit nur rein menschlicher Natur? Das ist eine Frage, auf die bislang niemand eine befriedigende Antwort finden konnte. Unterschiedliche Vertreter dieses Bibelverständnisses haben immer wieder völlig unterschiedliche Grenzen gezogen zwischen reinem Menschenwort und göttlich inspirierten Passagen. Es ist niemand gelungen, nachvollziehbare Kriterien zu entwickeln, anhand derer man objektiv im Bibeltext unterscheiden könnte zwischen inspirierten Texten und rein menschlichen Texten. Deshalb scheint dieses Bibelverständnis heute auch nicht mehr sonderlich weit verbreitet zu sein.

Das vierte Bibelverständnis geht deshalb einen anderen Weg. Ich habe diese Herangehensweise an die Bibel mal mit dem Stichwort „Leseinspiration“ überschrieben. Und damit ist gemeint: Die biblischen Texte sind in diesem Bibelverständnis an sich rein menschliche Texte. Sie sind von Menschen geschrieben, sie sind nicht von Gott inspiriert. Aber hier geht man davon aus, dass der Heilige Geist diese Texte benutzen kann und sie auch benutzt, um sie beim Lesen für uns zum Gotteswort zu machen.

An sich ist diese Sichtweise nichts Besonderes. Die Auffassung, dass der Heilige Geist beim Lesen der Bibel eine wichtige Rolle spielt, wird sicher von der großen Mehrheit der Christen geteilt. Das Besondere bei dem Bibelverständnis, das ich mit „Leseinspiration“ überschrieben habe, ist: Der Inspirationsprozess wird hier mehr oder weniger stark auf den Leseprozess reduziert. Es wird nicht oder nur sehr begrenzt damit gerechnet, dass die Inspiration des Heiligen Geistes auch schon bei der Entstehung der Texte ein entscheidender Faktor war. Es wird vielmehr gesagt: Erst beim Lesen kann der Heilige Geist aus dem menschlichen Wort ein inspiriertes Gotteswort machen.

So schreibt zum Beispiel der Theologe Udo Schnelle: „Natürlich ist die Bibel das Wort Gottes. Sie ist es aber nicht an sich, sondern immer dann, wenn sie für Menschen zum Wort Gottes wird. In dem Moment, wo es Menschen erreicht und zum Glauben an Jesus Christus führt, wird die Bibel zum Wort Gottes.“[2] Und Siegfried Zimmer schreibt dazu ganz knapp: „Der Satz ‚Die Bibel ist Gottes Wort‘ meint: Gott kann und will durch die Bibel zu uns reden.“[3]

Das fünfte und letzte Bibelverständnis heißt: Die Bibel ist ganz Menschenwort. Hier wird gesagt: Bei der Entstehung dieser Texte war weder Diktat noch Inspiration am Werk. Sondern so wie im eingangs zitierten Bibelverständnis von Conzelmann und Lindemann geht man davon aus, dass die Texte auf rein menschlichen Gedanken basieren. Was wir in der Bibel dann vor uns haben, sind rein menschliche Vorstellungen, Meinungen und Erfahrungen, die nichts zu tun haben mit irgendwelchen göttlichen Einflüssen.

Hat die Bibel einen echten Offenbarungscharakter?

Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Was bedeuten diese Bibelverständnisse für das Wesen, für den Charakter der biblischen Texte? Inwiefern haben diese Texte einen Offenbarungscharakter?

Bei den ersten beiden Bibelverständnissen ist das relativ klar. Hier wird gesagt: Die Bibel IST eine Offenbarung Gottes. Die Worte haben so, wie sie da stehen, einen echten Offenbarungscharakter. Der Satz: „Die Bibel ist Gottes Wort” bedeutet hier nicht nur, dass Gott durch diese Worte zu uns reden kann, sondern dass diese Texte tatsächlich Worte des lebendigen Gottes sind. Das ist das Bibelverständnis, das z.B. die evangelische Allianz vertritt. Sie sagt in ihrer Glaubensbasis:

„Die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung.“

Entscheidend ist hier die Aussage: Die Bibel IST Offenbarung. In anderen Bibelverständnissen sieht das anders aus. Wer von einem Kanon im Kanon ausgeht, kann nicht sagen: Die Bibel IST Offenbarung, sondern der muss eher sagen: Die Bibel ENTHÄLT Offenbarung. Und wer von einem Bibelverständnis der Art ausgeht, die ich hier mit „Leseinspiration“ bezeichnet habe, der spricht eher davon, dass die Bibel die Offenbarung BEZEUGT.

So lesen wir zum Beispiel in einem aktuellen Grundsatztext der evangelischen Kirche in Deutschland:

„Die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt als Gottes Wort im Menschenwort, das das endgültige Wort Gottes in Person und Wirken Jesu Christi bezeugt.“[4]

In diesem kurzen Zitat wird sehr schön deutlich, was hier geschieht. Grundlegend wichtig ist: Es wird getrennt zwischen der Offenbarung und dem Bibeltext. Man rechnet zwar mit einer Offenbarung, aber die Bibeltexte selbst sind nicht diese Offenbarung, sondern die eigentliche Offenbarung ist eine Person, Jesus Christus. Diese eigentliche Offenbarung steht hinter den Texten, aber die Texte selbst sind nicht offenbart. In der Bibel haben Menschen geschrieben, die zum Teil zwar sehr nahe dran waren an dieser Offenbarung und die diese Offenbarung bezeugen. Die Texte selbst aber haben einen menschlichen Charakter.

Im letzten Bibelverständnis wird das noch einmal anders gesehen. Hier wird überhaupt nicht mit irgendwelchen Offenbarungsereignissen gerechnet. Hier ist klar: Die Bibel enthält grundsätzlich nur Vorstellungen von Gott. So schreibt zum Beispiel Pastor Sebastian Rink:

„Menschen notieren, wie sie sich die geheimnisvolle Wirklichkeit des Göttlichen vorstellen. Sie schreiben, diskutieren, korrigieren. Sie machen neue Erfahrungen und alte Ideen verändern sich. Und sie schreiben weiter. Und schreiben anders. Und schreiben neu. Sie bewahren nicht alles auf, denn nicht alle Ideen passen in jedes Leben. Deshalb entwickelt jede Gemeinschaft eigene Vorstellungen. So bilden sich nach und nach Sammlungen der wichtigsten Texte.“[5]

Rink beschreibt hier also einen durch und durch menschlichen Prozess, der zur Entstehung dieser Texte geführt hat, der mit Offenbarung nichts zu tun hat.

Hat „Die Bibel“ uns heute noch etwas zu sagen?

Aber was bedeuten diese verschiedenen Bibelverständnisse nun für die Frage, was die Bibel uns eigentlich zu sagen hat? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst einen sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen diesen Bibelverständnissen verstehen. Dieser Unterschied betrifft die Frage nach der Einheit der Bibel.

In den ersten beiden Bibelverständnissen, in denen die Bibel ganz als Gotteswort angesehen wird, ist klar: Zwar haben hier viele verschiedene Menschen geschrieben. Wir müssen ja von wenigstens 40 verschiedenen Autoren ausgehen, die in sehr verschiedenen Zeiten und Kulturen gelebt haben. Und trotzdem sind Vertreter dieser beiden Bibelverständnisse überzeugt: Hinter allen diesen Texten steht letztlich dieser eine Heilige Geist. Es war ein und derselbe Heilige Geist, der alle diese Texte gleichermaßen inspiriert hat. Deshalb wird die Bibel in diesen Bibelverständnissen trotz ihrer textlichen, kulturellen und zeitlichen Vielfalt als eine Einheit verstanden. Da gibt es zwar Spannungsfelder und sich gegenseitig ergänzende Pole der Wahrheit. Und es gibt natürlich auch heilsgeschichtliche Entwicklungen. Aber insgesamt zeichnen diese Texte trotzdem ein gemeinsames Bild und sie machen gemeinsam Aussagen über Gott und die Welt. Nur auf dieser Grundlage konnte z.B. ein Billy Graham in seinen Predigten immer wieder sagen: „The bible says…“ „Die Bibel sagt…“ So eine Formulierung macht natürlich nur dann Sinn, wenn man die Bibel als eine Einheit versteht, denn nur dann kann DIE Bibel auch irgendetwas sagen.

In den anderen Bibelverständnissen geht man hingegen davon aus, dass es sich um menschliche Meinungen oder Zeugnisse handelt. Und menschliche Meinungen und Zeugnisse sind immer mehr oder weniger widersprüchlich. Entsprechend kann z.B. der Theologe Siegfried Zimmer sagen: „Im Konfliktfall argumentieren wir ohne jedes Zögern mit Jesus Christus gegen die Bibel.“[6] Er sagt also: Wir können Zitate von Jesus nehmen, um damit andere Teile der Bibel aushebeln, wenn sie dem widersprechen, was Jesus gesagt hat. In dieser Sichtweise ist die Bibel natürlich keine Einheit mehr, denn sie enthält dann widersprüchliche Aussagen. Damit macht dann auch die Wendung „Die Bibel sagt…“ keinen Sinn mehr. Denn DIE Bibel sagt dann natürlich überhaupt nichts, sie enthält ja eine Vielzahl von sich widersprechenden Aussagen.

Ist die Bibel fehlerlos und kritisierbar?

Und es gibt noch eine weitere entscheidend wichtige Konsequenz dieser verschiedenen Bibelverständnisse:

In den beiden ersten Bibelverständnissen, in denen die Bibel ganz als Gotteswort angesehen wird, da können wir davon sprechen, dass die Bibeltexte in einem gewissen Sinn „fehlerfrei“, „irrtumslos“ oder „unfehlbar“ sind. Martin Luther hat dazu zum Beispiel folgendes geschrieben:

„Welch große Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter gefunden worden? Wie oft widerstreiten sie sich selbst? Wie oft weichen sie voneinander ab? […] Niemand hat eine mit der Schrift gleichwertige Stellung erlangt […] Ich will […], dass allein die Schrift regiert […] Dafür habe ich als besonders klares Beispiel das des Augustinus, […] [der] in einem Brief an den Heiligen Hieronymus sagt: ‚Ich habe gelernt, allein diesen Büchern, welche die kanonischen heißen, Ehre zu erweisen, so dass ich fest glaube, dass keiner ihrer Schreiber sich geirrt hat.“[7]

Das grundlegende Prinzip, das Luther hier erklärt, war ein zentraler Grundstein der Reformation. Man kann es ganz simpel formulieren mit der Aussage: Alle Theologen irren! Aber die Autoren der Bibel irren niemals! Mit seinem Hinweis auf den Kirchenvater Augustinus hat Luther deutlich gemacht: Dieses Prinzip war nicht seine eigene Erfindung. Es galt schon zur Zeit der ersten Christen.

Und tatsächlich lässt sich das in den Schriften der Kirchenväter und der apostolischen Väter immer wieder nachweisen. Der Neutestamentler Prof. Theodor Zahn hat geschrieben: Die Möglichkeit, „dass ein Apostel in seinen an die Gemeinden gerichteten Lehren und Anweisungen geirrt habe könnte, hat offenbar im Vorstellungskreis der nachapostolischen Generation keinen Raum gehabt.“[8] Die Annahme, dass die Texte der Bibel frei von Irrtum sind, ist also überhaupt keine moderne Idee, sondern sie war von Beginn der Kirchengeschichte an weit verbreitet und sogar vorherrschend. Bis heute gilt, dass diese Annahme in der weltweiten Kirche keine Außenseiterposition ist, im Gegenteil. Man merkt das zum Beispiel in einem der zentralsten theologischen Dokumente der evangelikalen Bewegung, der sogenannten Lausanner Verpflichtung aus dem Jahr 1974. Dieses Dokument wurde von zahlreichen Kirchenleitern aus der ganzen Welt unterschrieben. Und da heißt es über die Bibel als Gottes Wort: „Es ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt, und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und des Lebens.“ Auch hier haben wir also genau diese Begriffe: Ohne Irrtum und unfehlbar.

Klar ist aber trotzdem: Diese Begriffe „fehlerfrei“, „irrtumslos“ oder „unfehlbar“ sind erklärungsbedürftig. Ich habe sie deshalb in meiner Übersichtstabelle auch ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Denn diese Begriffe müssen natürlich sehr genau definiert werden, sonst gibt es immer wieder Missverständnisse. So hat zum Beispiel der Theologe Gerhard Maier gerade zu dieser Passage in der Lausanner Verpflichtung angemerkt: Ja, Gottes Wort ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt, aber: „Es muss durchaus noch festgestellt werden, welche historischen Auskünfte die Heilige Schrift zu geben beabsichtigt.“ Er will damit sagen: Eine Irrtumslosigkeit kann sich natürlich nur auf das beziehen, was die Autoren tatsächlich sagen wollten. Wenn wir aber den biblischen Aussagen eine falsche Aussageabsicht unterstellen oder ein anderes Wahrheitsverständnis unterschieben, dann funktioniert das mit der Irrtumslosigkeit natürlich nicht mehr. Gerhard Maier spricht deshalb auch lieber von vollkommener Verlässlichkeit oder von Fehlerlosigkeit im Sinne der göttlichen Zwecke.

Aber unabhängig von solchen Begriffsdiskussionen geht man in diesem Bibelverständnis jedenfalls davon aus: Hier hat Gott gesprochen. Und wenn Gott in diesem Text spricht, dann kann dieser Text in seiner ursprünglichen Form und in seiner ursprünglichen Aussageabsicht auch keine Fehler enthalten, weil Gott nun einmal keine Fehler macht.Bibelkritik ist dann zwar durchaus sinnvoll, aber nur, wenn mit dem Wort „Kritik“ eine unterscheidende Analyse gemeint ist, also wenn man z.B. zwischen verschiedenen Textgattungen unterscheiden will oder wenn man unterscheidet zwischen Urtext und späteren Veränderungen am Text.

Ganz anders sieht das bei den anderen Bibelverständnissen aus. Hier gilt: Weil es sich um menschliche Texte handelt, sind diese Texte natürlich auch im echten Sinn inhaltlich kritisierbar. In der Theologie spricht man von „Sachkritik“. Da geht es also nicht mehr nur um eine unterscheidende Analyse der Texte, sondern um echte inhaltliche Kritik an den ermittelten Aussagen der biblischen Texte. So meint zum Beispiel Siegfried Zimmer: „In der Bibel gibt es hunderte von Fehlern. … Die schriftliche Darstellung von Offenbarungsereignissen darf man aber untersuchen, auch wissenschaftlich und ‚kritisch‘.“[9]

Was in diesem Zitat noch einmal deutlich wird, ist dieses Phänomen der Trennung zwischen der Offenbarung und dem Bibeltext. Da ist also eine Offenbarung in Christus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der Bibeltext, der nur eine menschliche, schriftliche Darstellung dieser Offenbarung ist. Und weil diese Darstellung einen ganz menschlichen Charakter hat, kann ich diesen Text natürlich auch kritisieren, weil menschliche Texte immer fehlerhaft und kritisierbar sind.

Im bibelwissenschaftlichen Umfeld geht diese Sachkritik oft zusätzlich noch einher mit einer sogenannten „Wunderkritik“, das heißt: Man fühlt sich einem Wissenschaftsbegriff verpflichtet, der bei der Erforschung der Bibel ausschließlich von natürlichen Ursachen ausgeht. Das bedeutet: Man rechnet prinzipiell nicht mit der Historizität von Wundern. Und man rechnet auch prinzipiell nicht mit vorhersagender Prophetie. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Datierung der Texte. Denn die Texte können dann grundsätzlich erst nach Ereignissen entstanden sein, die in den Texten vorhergesagt werden. Die Evangelien können also zum Beispiel erst nach der Zerstörung des Tempels entstanden sein, weil Jesus diese Zerstörung in den Evangelien angekündigt hat. Oder das Daniel-Buch kann zumindest in Teilen erst im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden sein, weil es über Ereignisse spricht, die da erst passiert sind.

Durch diese zeitliche Verschiebung verändert sich natürlich auch der Autor. Es verändert sich das politische, religiöse und kulturelle Umfeld der Texte. Die Adressaten verändern sich. Und somit natürlich auch die Aussageabsicht. Das heißt: Wunderkritik führt am Ende immer auch zu einer ganz anderen Auslegung der biblischen Texte.

Zwischenfazit: Die grundlegendste aller Weichenstellungen

Wir haben somit auf der einen Seite zwei Bibelverständnisse, bei denen die Bibel angesehen wird als eine Offenbarung Gottes und damit auch als eine völlig zuverlässige, vertrauenswürdige Einheit. Auf der anderen Seite haben wir drei Bibelverständnisse, in denen gilt: Die Bibel ist zwar ein wichtiges, aber eben auch ein widersprüchliches, fehlerhaftes, zu kritisierendes Zeugnis, das zwar verbunden sein kann mit einer mehr oder weniger großen Nähe zur Christusoffenbarung, das aber trotzdem inhaltlich kritisierbar bleibt.

Natürlich gibt es zu jedem dieser Bibelverständnisse unfassbar viele Nuancen und Verästelungen. Diese Tabelle kann unmöglich die Gesamtheit aller Bibelverständnisse beschreiben. Aber die grundsätzlichen Weichenstellungen, die bei den verschiedenen Bibelverständnissen vorgenommen werden, sind hoffentlich deutlich geworden. Und was hoffentlich vor allem deutlich wurde, ist die grundlegendste aller Weichenstellungen. Und diese grundlegendste Weichenstellung ist die Frage: Haben die Texte selbst einen Offenbarungscharakter? Oder trennen wir zwischen den biblischen Texten einerseits und möglichen Offenbarungsereignissen bzw. der Offenbarung in Jesus Christus andererseits? Je nachdem, ob wir zwischen Text und Offenbarung trennen oder nicht, landen wir entweder bei einem Bibelverständnis, in dem die biblischen Aussagen als verlässliche Einheit betrachtet werden. Oder aber wir landen bei einem Bibelverständnis, in dem man mit Fehlern und Widersprüchen in der Bibel rechnet, in dem die Bibel ihre Einheit verliert und in dem die Bibeltexte inhaltlich kritisiert werden können.

Die weitreichenden Konsequenzen

Diese Grundentscheidung hat sehr weitreichende Konsequenzen: Denn wenn die biblischen Texte einen Offenbarungscharakter haben und miteinander eine Einheit bilden, dann können wir aus ihnen tatsächlich auch objektive Wahrheiten gewinnen als Grundlagen für gemeinsames Zeugnis und für gemeinsames Bekenntnis. Auf dieser Grundlage sind zum Beispiel die altkirchlichen Bekenntnisse entstanden. Und auch viele neuere Bekenntnistexte wie zum Beispiel die Glaubensbasis der evangelischen Allianz basieren grundlegend auf der Annahme, dass die Bibel eine verlässliche, aussagekräftige Einheit bildet. Und es sind diese bibelbasierten Bekenntnisse, denen es gelingt, trotz vieler Auslegungsdifferenzen in Detailfragen große Mengen an Christen miteinander zu verbinden und zu vereinen.

Bei den anderen Bibelverständnissen sieht das anders aus. Denn wenn es sich bei den biblischen Texten um menschliche, fehlerhafte und widersprüchliche Texte handelt, dann ist es natürlich weitaus schwieriger, aus diesen Texten allgemeingültige Aussagen herauszufiltern. Und tatsächlich zeigt sich das auch in der Praxis. Vertreter dieser Bibelverständnisse haben oft auch zu den allerzentralsten Glaubensaussagen sehr vielfältige und unterschiedliche Meinungen: Ist Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Ist er wirklich leiblich auferstanden? Wird Jesus wirklich als Richter wiederkommen? Werden wir wirklich auferstehen und ewig mit ihm leben? Innerhalb dieser Bibelverständnisse findet man zu allen solchen Fragen sehr verschiedene Positionen. Man findet insgesamt eher nur subjektive Wahrheiten und Meinungen, aber kaum etwas, das man ganz selbstverständlich miteinander bezeugen und bekennen kann.

Einheit ist hier deshalb nicht mehr möglich durch Übereinstimmung in zentralen Glaubensfragen. Einheit ist hier nur noch möglich durch institutionelle Zusammengehörigkeit, durch Tradition oder durch eine gemeinsame äußerliche Prägung. Aber die Praxis zeigt: Solche Faktoren verlieren immer schneller ihre verbindende Kraft. Und dazu kommt das Problem, dass natürlich auch das gemeinsame Profil und die gemeinsame Botschaft verloren geht. Genau das ist ja heute DAS große Problem unserer evangelischen Kirche, dass eigentlich niemand weiß, wofür diese Kirche steht und was sie den Menschen eigentlich sagen will.

Spätestens hier sehen wir, wie weitreichend und wie grundlegend die Konsequenzen dieser verschiedenen Weichenstellungen beim Bibelverständnis sind. Ich kann deshalb überhaupt nicht nachvollziehen, wenn immer wieder behauptet wird, dass es doch kein Problem sei, wenn man beim Bibelverständnis unterschiedlicher Meinung ist. Nein, das Gegenteil ist der Fall: Kaum eine theologische Differenz hat grundsätzlichere, weitreichendere Konsequenzen wie eine grundlegende unterschiedliche Weichenstellung beim Bibelverständnis. Und deshalb ist es von so enormer Bedeutung, dass wir über dieses Thema miteinander ins Gespräch kommen.

Ist die Bibel kontextbezogen und auslegungsbedürftig?

Eine letzte Konsequenz dieser verschiedenen Bibelverständnisse will ich noch deutlich machen: Wenn die Bibel nur reines Gotteswort ist, dann heißt das natürlich auch: Hier hat ein Gott gesprochen, der eine zeitlose Perspektive hat. Dann haben wir hier Worte vor uns, die genauso für immer zeitlos gültig sind. Denn Gott hat ja – anders als wir Menschen – immer diese zeit- und kulturübergreifende Perspektive. Er kann zur ganzen Menschheit aller Länder, aller Kulturen und aller Zeiten sprechen. Wenn wir dieser Sichtweise folgen, dann hätten wir ein Schriftverständnis, das sich einem islamischen Schriftverständnis annähert. Und wir Christen hätten dann ein großes Problem. Denn dann müssten wir davon ausgehen, dass das mosaische Gesetz mit all seinen Geboten heute immer noch in gleicher Weise für alle Menschen gültig ist. Denn jedes Wort der Bibel wäre ja dann zeitlos gültig für alle Menschen.

Aber wenn die Bibel ganz Gotteswort und zugleich ganz Menschenwort ist, dann ist klar: Hier schreiben Menschen mit ihrer Perspektive. Und sie schreiben natürlich auch viel stärker in ihre bestimmte Situationen hinein. Sie zielen auf ein bestimmtes Umfeld. Sie sprechen mit einer bestimmten kulturell geprägten Sprache. Es ist dann sehr viel wichtiger, diese Kultur und dieses Umfeld zumindest ein wenig zu verstehen, um auch die Aussageabsicht der Texte und ihre Relevanz für uns heute besser verstehen zu können. Deshalb ist die Bibel in diesem Bibelverständnis auch viel stärker auslegungsbedürftig.

Natürlich ist und bleibt die Bibel auch in diesem Bibelverständnis für jeden Leser zugänglich. Auch Christen, die theologisch und historisch nicht bewandert sind, können die Bibel in den zentralen Aussagen verstehen. Und natürlich ist auch hier jedes Wort höchst relevant, denn es ist ja alles von Gott inspiriert. Von jedem Wort können wir lernen, wie Gott ist, wie er in eine bestimmte Situation hineinspricht. Wir können in jedem Wort seinen Charakter, sein Wesen ein wenig besser kennenlernen. Aber um die Bibel tiefer und genauer verstehen zu können, brauchen wir den gesamtbiblischen Zusammenhang. Wir dürfen Bibelstellen nicht aus dem Zusammenhang reißen. Und wir sollten etwas wissen über den geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Hintergrund der jeweiligen Aussage. Wir müssen die Texte einordnen in ihr jeweiliges Umfeld.

Diese Einordnung der Texte in ihr Umfeld ist natürlich auch in den anderen Bibelverständnissen wichtig. Aber hier gilt nicht unbedingt, dass jeder Text etwas sagt über Gottes Wesen und Charakter! Denn man unterstellt ja, dass so manche oder gar alle Aussagen, die in der Bibel Gott zugeschrieben werden, gar nicht wirklich von Gott stammen. Und daher sind in diesen Bibelverständnissen die biblischen Texte nur noch teilweise oder gar nicht mehr für uns heute relevant. Sie sagen uns heute nur noch teilweise oder gar nichts mehr darüber, wer und wie Gott ist und wie er mit uns Menschen umgeht. Auch hier wird noch einmal deutlich, wie grundlegend wichtig die Frage ist, welches Bibelverständnis wir unserem Umgang mit der Bibel zugrunde legen.

Welches Bibelverständnis ist das richtige?

Nachdem wir jetzt die verschiedenen Bibelverständnisse mit ihren Konsequenzen skizziert haben, stellt sich jetzt natürlich eine ganz große Frage: Für welches Bibelverständnis wollen wir uns entscheiden? Oft höre ich heute die Aussage: Das darf doch jeder selbst entscheiden. Da müssen wir doch tolerant sein. Aber meine Beobachtung ist: In der Praxis funktioniert das oft nicht so richtig. Ich stelle fest: Gerade auch die liberaleren Bibelverständnisse sind in der Praxis oft überhaupt nicht tolerant gegenüber einem konservativen Bibelverständnis. An den theologischen Fakultäten gibt es nach meiner Beobachtung keinerlei Toleranz gegenüber einem Bibelverständnis, das für Sachkritik nicht offen ist, weil man meint, eine Theologie ohne Sachkritik wäre wissenschaftsfeindlich und fundamentalistisch.

Aber die Frage stellt sich ja auch für uns persönlich oder für einen Hauskreis oder eine kleinere christliche Gemeinschaft: Wie wollen wir miteinander mit der Bibel umgehen? Wie kommen wir da zu einer Entscheidung? Nehmen wir das Bibelverständnis, das uns am besten gefällt? Oder machen wir eine demokratische Abstimmung? Oder nehmen wir das Bibelverständnis, das die rhetorisch klügsten Vertreter hat? Setzt sich vielleicht das Bibelverständnis durch, dessen Vertreter die Schaltzentren der Macht am besten besetzen können? Bestimmt der Leiter für die Gruppe, welches Bibelverständnis in der Gruppe gilt? Meine Beobachtung ist: So läuft das leider oft in der Praxis.

Aber gerade als evangelischer Christ bin ich der Meinung: Eigentlich sollte das nicht so sein bei uns. Denn die Reformatoren haben meine Kirche ja auf einem Prinzip aufgebaut, das sich „Sola Scriptura“ nennt. Allein die Schrift soll herrschen, hat Martin Luther gesagt. Nicht der Papst entscheidet. Nicht ein besonders gebildeter Theologe entscheidet. Nicht ein Leiter oder ein Amtsträger entscheidet. Sondern die Bibel entscheidet. Und dabei gilt das Prinzip: „Sacra scriptura sui ipsius interpres“, das heißt: Die Heilige Schrift legt sich selbst aus.

Auf Basis dieses reformatorischen Prinzips kann die Frage deshalb eigentlich nicht lauten: Welches Bibelverständnis gefällt uns am besten, sondern: Wie sieht sich die Bibel eigentlich selbst? Anders gefragt: Was ist eigentlich das biblische Bibelverständnis? Das müsste bei uns die alles entscheidende Frage sein!

Was ist das biblische Bibelverständnis?

Und um diese Frage zu klären, müssen wir natürlich in die Bibel schauen und darüber nachdenken: Was sagen uns diese Texte über die Frage nach dem Bibelverständnis, das die Bibel selbst hat?

In 3. Mose 1, 1+2a heißt es: „Der Herr rief Mose zu sich und sprach mit ihm vom Zelt der Begegnung aus. Er forderte Mose auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen auszurichten: …“ Danach beginnt ein längerer Text mit verschiedenen Anweisungen. Hier wird also gesagt: Die Worte, die wir da lesen, hat Mose von Gott gehört. Es sind letztlich Gottes Worte, die uns hier vermittelt werden. Diese Wendung finden wir insgesamt 17 mal im 3. Buch Mose. Und sie leitet immer teils lange Textabschnitte ein, die somit den klaren Anspruch haben: Mose richtet hier nur aus, was Gott selbst gesagt hat!

In Zefanja 1, 1 lesen wir: „In diesem Buch steht das Wort des Herrn, das er Zefanja mitgeteilt hat.“ Eine ähnliche Formel finden wir des Öfteren am Anfang der Prophetenbücher. Hier gilt also genau wie bei Mose der Anspruch: Die Propheten sprechen Worte, die Gott ihnen mitgeteilt hat!

Besonders spannend ist dazu eine Passage in 5. Mose 18, 20-22. Da heißt es: „Und was, wenn ein anderer Prophet auftritt? Wenn einer auftritt, der sich anmaßt, in meinem Namen zu reden? Er verkündet aber eine Botschaft, die ich ihm gar nicht aufgetragen habe. Oder er redet im Namen anderer Götter. Dann ist dieser Prophet des Todes schuldig. Vielleicht fragst du dich: Woran können wir denn erkennen, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt, es sich aber nicht erfüllt und nichts geschieht, dann weißt du: Das hat der Herr so nicht gesprochen. Der Prophet hat sich angemaßt, von sich aus eine Botschaft zu verkündigen. Lass dir von ihm keine Angst machen!«“

Da wird also klar gemacht: Um echte Prophetie kann es sich nur dann handeln, wenn wirklich Gott gesprochen hat. Und es gibt dazu einen Test, der dies beweisen soll. Denn echte Prophetie kann Vorhersagen machen, die sich in der Zukunft tatsächlich erfüllen. Die Bibel ist also in keiner Weise wunderkritisch unterwegs, ganz im Gegenteil! Sie geht davon aus: Das Wort der Propheten ist im echten Sinne eine Offenbarung Gottes, die sich durch echte Vorhersagen auszeichnen. Wer hingegen nur eigene Gedanken oder Vorstellungen hat, darf die gerne äußern, aber er darf das unter keinen Umständen als Prophetie bezeichnen. Eigenmächtiges prophetisches Reden ist strengstens verboten in der Bibel! Und das Kriterium für prophetisches Reden ist: Treffen die Vorhersagen ein?

Was ist das biblische Bibelverständnis im Neuen Testament?

In Galater 1, 11-12 lesen wir: „Das will ich euch klar und deutlich sagen, Brüder und Schwestern: Die Gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe sie nicht von einem Menschen übernommen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart.“ Ganz ähnlich steht in 1. Thessalonicher 2, 13: „Deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist.“

Paulus hat hier also einen ganz ähnlichen Anspruch wie die Propheten. Er sagt: Die Botschaft, die ich euch gebracht habe, ist nicht meine Idee. Nein, sie wurde mir von Gott offenbart! Sie ist im echten Sinn Wort Gottes, das heißt: Hier spricht nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst. Was für eine erstaunliche Parallele.

Sowohl im Alten wie im Neuen Testament finden zudem das Verbot, von der biblischen Botschaft irgendetwas wegzulassen oder hinzuzufügen. In 5. Mose 13,1 heißt es: „Achtet auf jedes Wort, das ich euch weitergebe, und handelt danach! Fügt nichts hinzu und lasst nichts davon weg!“ Genau die gleiche Forderung finden wir auch auf der letzten Seite der Bibel in Offenbarung 22, 18-19. Damit wird klar: Diese Texte haben einen ganz einzigartigen Anspruch, den kein menschlicher Autor jemals für sich erheben dürfte. Die Texte sagen: Damit ist abschließend die Wahrheit beschrieben. Es wäre ein Verbrechen, etwas hinzuzufügen oder etwas wegzulassen. Das ist ein Anspruch, den kein menschlicher Theologe jemals für eine seiner Schriften erheben dürfte.

Besonders spannend ist für Christen natürlich auch die Frage: Wie ist denn Jesus mit den Schriften des Alten Testaments umgegangen? Einen Hinweis dazu finden wir z.B. in Matthäus 12, 3: „Jesus antwortete: »Habt ihr denn nicht gelesen, …“ Diese Wendung „Habt ihr nicht gelesen“ benutzt Jesus immer wieder in seinen Debatten mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und das heißt: Jesus hat mit dem Schriftbeweis gearbeitet. Er sagt: Wenn ihr das in der Schrift gelesen hättet, dann wüsstet ihr Bescheid. Denn was in der Schrift steht, das gilt. Dieser Schriftbeweis funktioniert natürlich nur, wenn die Schrift absolute Autorität hat, denn nur dann hat sie Beweiskraft. Dass diese Schriftautorität für Jesus feststand, das sagt er auch sehr klar in Matthäus 5, 18: „Amen, das sage ich euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat.“ Für Jesus war also klar, dass die Schriften des Alten Testaments bis ins kleinste Detail hinein volle Autorität haben. Auch bei Paulus finden wir diese Haltung. In Apostelgeschichte 24, 14 sagt er: „Ich glaube an alles, was im Gesetz und bei den Propheten steht.“

Wie sehr sich Jesus zur Autorität der heiligen Schriften stellt, zeigt sich zum Beispiel auch in Markus 7, 9-10a: „Weiter sagte er zu ihnen: »Ihr seid sehr geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären. So setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt: ›Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen!‹“

Hier sagt Jesus zuerst: Es handelt sich um „Gottes Gebote“. Jesus beklagt sich darüber, dass diese Gebote Gottes ungültig erklärt werden. Und dann sagt Jesus: „Mose hat gesagt.“ Das heißt: Jesus hat nicht unterschieden zwischen einem Ausspruch von Mose und einem Gebot Gottes. Beides war für ihn offenkundig das Gleiche!

Dieses Phänomen finden wir immer wieder im Neuen Testament. Der Theologe Gerhard Maier hat aufgrund solcher Stellen geschrieben: Für die Autoren des Neuen Testaments waren „die beiden Wendungen ‚Die Schrift sagt‘ und ‚Gott sagt‘ untereinander austauschbar.“[10] Für sie galt also ganz offensichtlich: Ja, hier haben Menschen geschrieben und gesprochen. Mose hat geschrieben. Die Propheten haben gesprochen. David hat gesprochen. Aber für alle diese Aussagen gilt gleichermaßen: Gott hat gesprochen.

Genau dieses Verständnis finden wir auch bei Petrus in 2. Petrus 1, 20+21: „Denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet.“ Auch hier wird das Prinzip betont: Menschen haben geredet. Aber sie waren dabei vom Heiligen Geist ergriffen und sie haben in seinem Auftrag geredet. Ganz Menschenwort und ganz Gotteswort.

Paulus unterstreicht das, wenn er in 2. Timotheus 3, 16 schreibt: „Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt.“ In anderen Übersetzungen heißt es: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben.“ Im Griechischen wird hier das Wort „Theopneustos“ verwendet, das heißt: Die Schriften sind geistdurchhaucht. Sie sind ganz und gar vom Geist Gottes geprägt. Sie sind vom Heiligen Geist inspiriert.

Prof. Gerhard Maier schreibt dazu: „Im Neuen Testament wird das gesamte damalige ‚Alte Testament‘ … als von Gott eingegeben aufgefasst.“[11] Und zum Neuen Testament schreibt Gerhard Maier:

„Die weitaus meisten Schriften des Neuen Testaments sind nach der Selbstaussage des NT inspiriert … oder lassen den indirekten Anspruch erkennen, inspirierte Schrift zu sein. … Wenn später die Kirche … die Inspiration aller neutestamentlichen Schriften anerkannte, dann stand sie auf einem guten historischen Boden und darüber hinaus im Einklang mit der Offenbarung selbst.“[12]

Fazit: Die Bibel ist ganz Menschenwort und ganz Gotteswort

Diese kurze Betrachtung einiger Bibelstellen ist natürlich noch längst nicht vollständig. Aber trotzdem denke ich, wir können auf dieser Basis schon jetzt zu einem sehr eindeutigen Fazit kommen: Wenn wir die Bibel so verstehen, wie sie selbst verstanden werden möchte, dann ist sie definitiv: Ganz Gotteswort und ganz Menschenwort. Damit auch eine völlig zuverlässige Einheit, zugleich zeitbezogen und auslegungsbedürftig, aber in allen ihren Texten von allergrößter, zeitübergreifender Relevanz für alle Menschen.

Das bedeutet natürlich auch: Nur, wenn wir uns für dieses Bibelverständnis entscheiden, dann ist die Bibel glaubwürdig. Denn wenn wir den bibeleigenen Selbstanspruch nicht ernst nehmen, dann rauben wir der Bibel natürlich auch ihre Glaubwürdigkeit. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist sie das, was sie selbst sein will: Voll und ganz Gottes wahres Wort. Aber sie ist zugleich auch zeitbezogenes Menschenwort und damit auch auslegungsbedürftig, wobei wie gesagt gilt: Es gibt zentrale, heilsrelevante Aussagen der Bibel, die ergeben sich so klar und so eindeutig aus der Bibel, dass man sie auch ohne Theologie- oder Geschichtsstudium verstehen kann. Viele wichtige Aussagen der Bibel kann wirklich jeder verstehen, der sie mit offenem, hörendem Herzen liest. Martin Luther hat hier zurecht von einer „Klarheit der Schrift“ gesprochen. Und gerade deshalb hat er ja auch die Bibel übersetzt, weil er davon ausging: Auch einfache Leute können die Bibel lesen und verstehen und auf dieser Grundlage auch ihrem Pfarrer oder sogar dem Papst widersprechen. Hier wurde ganz praktisch, was Luther grundlegend wichtig war: Nicht ein Mensch, sondern die Schrift soll regieren.

Niemand kennt die endgültig perfekte Auslegung der Bibel

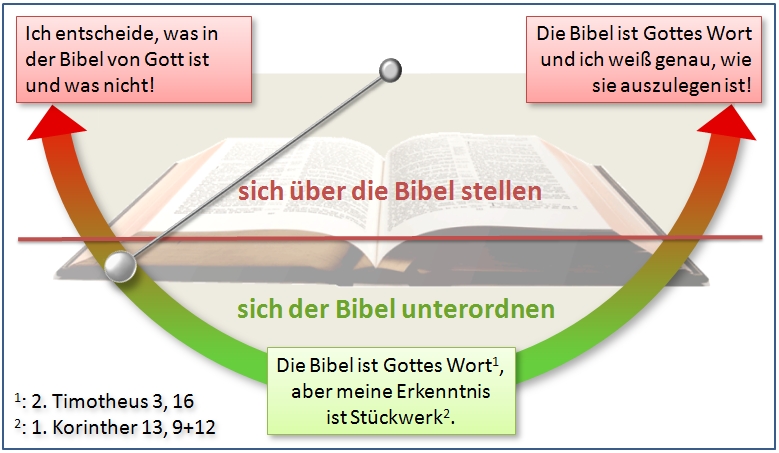

Fakt ist aber auch: Manchmal ist Bibelauslegung auch ein anspruchsvolles Geschäft, zum Beispiel, wenn es um Endzeitfragen geht. Da müssen wir damit leben, dass niemand bis ins letzte genau sagen kann, wie die Bibel in allen Details zu verstehen ist. Und das heißt für uns, dass wir auf 2 Seiten vom Pferd fallen können:

Wir können uns entweder über die Bibel stellen, indem wir unsere Vernunft zum Richter über richtig und falsch in der Bibel machen. Das ist der Fehler der inhaltlichen Bibelkritik. Oder wir können uns über die Bibel stellen, indem wir behaupten, wir wüssten ganz genau bis ins letzte, wie die Bibel zu verstehen und auszulegen ist. Das ist etwas, das in Wahrheit niemand kann. Die richtige Haltung ist, dass wir uns demütig unter die Bibel stellen und sagen: Die Bibel ist voll und ganz Gottes Wort. Aber unser Verständnis, wie sie auszulegen ist, bleibt Stückwerk. Wir bleiben angewiesen auf die Leitung durch den Heiligen Geist und auf die Gemeinschaft der Gläubigen als Auslegungsgemeinschaft, die uns hilft, dieses Wort angemessen und richtig zu verstehen.

Zurück zum Offenbarungscharakter der Bibel

Ich will gerne abschließen mit einem weiteren Zitat von Prof. Gerhard Maier, der aus meiner Sicht die biblische Sichtweise für ein gesundes, bibelgemäßes Bibelverständnis sehr gut zusammengefasst hat mit den folgenden Worten:

„Diese Offenbarung beansprucht, aus Gottes Geist hervorgegangen zu sein. Sie ist … Anrede Gottes an uns. Wer sie hört, hört in erster Linie nicht die menschlichen Verfasser und Glaubenszeugen, sondern den dreieinigen ewigen Gott. … Als einzigartiges Reden Gottes hat sie eine einzigartige, unvergleichliche Autorität. An dieses Wort hat sich Gott gebunden. Er hat es zum Ort der Begegnung mit uns bestimmt. Er wird dieses Wort bis ins letzte hinein wahr machen und erfüllen. Die Schriftautorität ist im Grunde die Personenautorität des hier begegnenden Gottes.“[13]

Ich glaube: Es ist so dringend notwendig, dass die Kirche Jesu festhält oder sich wieder ganz neu besinnt auf diese bibeleigene Sichtweise auf die Bibel. Denn nur dann behält die Bibel ihre Glaubwürdigkeit. Nur dann kann die Bibel für uns eine orientierunggebende Richtschnur sein. Nur dann können wir aus ihr objektive Wahrheiten und Glaubensschätze ableiten, die uns und unsere Gemeinden auf einen guten, gemeinsamen Grund stellen können. Nur dann kann uns die Bibel gemeinsam Orientierung, Kraft, Trost und Korrektur schenken.

Deshalb lasst uns gemeinsam daran festhalten: Die Bibel ist Gottes offenbartes Wort an uns Menschen. Sie ist ganz Menschenwort und zugleich ganz Gotteswort. Darauf dürfen wir fest vertrauen.

Fußnoten / Quellenangaben:

[1] H.Conzelmann A.Lindemann, Arbeitsbuch zum Neuen Testament 14. Auflage 2004, S. 3

[2] Karsten Huhn im Gespräch mit Armin Baum und Udo Schnelle: Wie entstand das Neue Testament, in: idea Spektrum 23/2018, S. 19

[3] Siegfried Zimmer: Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben? Klärung eines Konflikts, Göttingen 2012, S. 112

[4] In: „Die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen“, S. 34)

[5] Sebastian Rink: „Wenn Gott reklamiert“, Neukirchener Verlag, 2021, S. 25/26

[6] Siegfried Zimmer „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“ 2012, S. 93

[7] Aus „Assertio omnium articulorum“, 1520

[8] Theodor Zahn: Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Bd. 1: Das Neue Testament vor Origenes, Teil 1, Erlangen 1888, S. 805

[9] In: „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“, Göttingen 2012, S. 88

[10] Gerhard Maier: Biblische Hermeneutik. Witten 131998, S. 150

[11] Gerhard Maier: Biblische Hermeneutik. Witten 131998, S. 83

[12] Gerhard Maier: Biblische Hermeneutik. Witten 131998, S. 88

[13] Gerhard Maier: Biblische Hermeneutik. Witten 131998, S. 151