Dieser Artikel kann auch als PDF heruntergeladen werden.

Die von der Stiftung Christliche Medien (SCM) beauftragte Sexualitätsstudie hat für Diskussionen gesorgt. Welche Aussagekraft haben ihre Ergebnisse? Ist die Studie wissenschaftlich neutral? Trägt sie zur lagerübergreifenden Verständigung unter Christen bei? Oder vertieft sie den Graben, der sich schon jetzt quer durch das allianzevangelikale Lager zieht?

„Weiter streiten – oder Einheit wagen?“ Diese Frage stellte der damalige Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe Ulrich Eggers in der Ausgabe Sommer 2021 der Zeitschrift AUFATMEN. Sein Plädoyer lautete: Statt sich wegen Differenzen beim Thema Homosexualität zu zerstreiten, sollten Christen die Einheit bewahren, indem sie sich auf die Inhalte der Glaubensbasis der Allianz konzentrieren.

Etwa in dieser Zeit beauftragte die Stiftung Christliche Medien eine große Sexualitätsstudie beim Forschungsinstitut empirica der CVJM-Hochschule Kassel. Die Positionen der Institutsleiter Tobias Faix und Tobias Künkler waren schon damals hinlänglich bekannt. Faix ist seit längerem gemeinsam mit Thorsten Dietz einer der Hauptprotagonisten für eine sexualethische Liberalisierung im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld. Künkler ließ sich Anfang 2021 auf der Homepage zur „Coming-In-Konferenz“ zum Thema Homosexualität im Gemeindeumfeld gar mit dem Satz zitieren: „Wie viele Gemeinden und wie viele Menschen sind an dieser Frage zerbrochen… Ich bin mittlerweile aus guten Gründen überzeugt: Dieses ‚Menschenopfer‘ ist dem Herrn ein Gräuel.“

Kein Wunder, dass die Sexualitätsstudie von Beginn an für Unruhe sorgte. Für Ulrich Parzany war sie der Grund, aus dem SCM-Stiftungsbeirat auszutreten. Doch die Befürworter argumentierten: Es gehe doch gar nicht darum, eine progressive Agenda voranzutreiben. Ziel sei vielmehr eine neutrale wissenschaftliche Erhebung zum Thema Sexualität unter Christen. Genau das beteuern die Studienleiter Faix und Künkler bis heute:

„Das Ziel der empirica-Studie war nie, biblische Maßstäbe zu relativieren oder eine zeitgemäße Sexualethik zu formulieren, sondern kontroverse Debatten zu versachlichen. Eine empirische Studie kann keine Sexualethik formulieren. Sie beschreibt, was ist – nicht, was sein soll. … Die Kritik, empirische Forschung stelle sich über die Bibel, verkennt den Auftrag der Wissenschaft. Wir beschreiben, wie Glaube und Leben zusammenkommen – oder auseinanderklaffen. Die theologische Bewertung bleibt den Kirchen, Gemeinden und jeder einzelnen Leserin und jedem Leser überlassen.“[1]

Ist also alle Aufregung überflüssig? Geht es in dieser Studie einfach nur darum, „zu beobachten und zu verstehen, was ist, möglichst ohne Stereotype und Vorurteile“, wie der Präses des Bundes der Freien evangelischen Gemeinden Henrik Otto in seinem Endorsment zur Studie schreibt? Ist die Studie somit ein Beitrag zur Einheit unter Christen, weil sie einen Raum eröffnet, „in dem unterschiedliche Deutungen nebeneinanderstehen dürfen“, wie Faix und Künkler es darstellen?[2]

Wer sich zu diesen Fragen selbst ein Bild machen möchte, muss sich Zeit nehmen. Der frei zugängliche Forschungsbericht umfasst 496 Seiten.[3] Die Ergebnisse der Studie werden zudem in 2 Büchern präsentiert, die im SCM-Verlag R.Brockhaus erschienen sind[4]:

- „Sexualität und Glaube“ erläutert und kommentiert die Ergebnisse der quantitativen Online-Befragung von 10.608 Studienteilnehmern.

- „Unsere Geschichte mit Sex“ präsentiert Ergebnisse einer Auswertung von 17 Büchern, 125 Zeitschriftenartikeln, Social-Media-Posts von 6 progressiven „reichweitenstarken Influencer:innen“ sowie Interviews mit 14 Christen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren.

Die Studie ist nicht repräsentativ

Zu ihrer Methodik stellen die Autoren klar: „Diese Studie ist keine sogenannte repräsentative Studie, das heißt, wir haben keine Ergebnisse, die auf alle erwachsenen religiösen und hochreligiösen Christ:innen übertragbar sind.“ (SuG S.24) Anders als bei einer „Zufallsstichprobe“ können die Ergebnisse der hier erhobenen „Gelegenheitsstichprobe“ also nicht zuverlässig auf eine Gesamtgruppe verallgemeinert werden.

Dass die Zusammensetzung der Studienteilnehmer tatsächlich alles andere als repräsentativ ist, räumen die Autoren offen ein, wenn sie zum Beispiel schreiben: „Höhere Bildungsabschlüsse, Bi- und Homosexualität sind deutlich überrepräsentiert.“ (SuG S.27) Tatsächlich äußern rund 14 % der Befragten, dass sie nicht heterosexuell sind. Das ist mehr als dreimal so viel wie in einer großen Studie aus dem Jahr 2021.[5]

Das bedeutet natürlich nicht, dass es unter (hoch-)religiösen Christen viel mehr hochgebildete und queere Menschen gibt als im Rest der Bevölkerung. Das zeigt nur: Überdurchschnittlich viele hochgebildete und queere Menschen konnten dafür gewonnen werden, an dieser Studie teilzunehmen. Entsprechend schreibt Heinzpeter Hempelmann in seinem Kommentar: „Es ist eine Binsenweisheit, dass die Methodik die Ergebnisse beeinflusst und mitbestimmt. … Meine Vermutung ist, dass … schon durch die – in dieser Form absolut legitime und reflektierte – Anlage der Studie eine Selektion passiert und sich vorwiegend gebildete, mehrheitlich postmateriellen Milieus angehörige Personen zur Teilnahme haben locken lassen.“ (SuG S.49)

Diese Verzerrung muss man kennen, wenn man sich fragt: Welche allgemeinen Schlussfolgerungen lassen die Daten dieser Studie überhaupt zu?

Ist die Gemeindebasis liberaler als die Gemeindeleitung?

25% der Befragten schätzen ihre persönliche Meinung in sexualethischen Fragen liberaler ein als die vorherrschende Position ihrer Gemeinden. Nur 4% empfinden sich als konservativer im Vergleich zu ihrem Gemeindeumfeld. Die Autoren schließen daraus: „Es wird deutlich, dass die unter Theolog:innen oftmals hervorgehobene Rolle sexualethischer Themen an der Basis viel pragmatischer gelebt wird.“ (SuG S.92) Ist die Gemeindebasis also liberaler als die Gemeindeleitungen? Eine alternative Erklärung könnte lauten: Das bekanntermaßen progressiv geprägte Institut empirica konnte ganz einfach überdurchschnittlich viele Christen mit einer eher progressiven Einstellung für die Teilnahme an der Studie gewinnen.

Sind Christen in den vergangenen Jahren liberaler geworden?

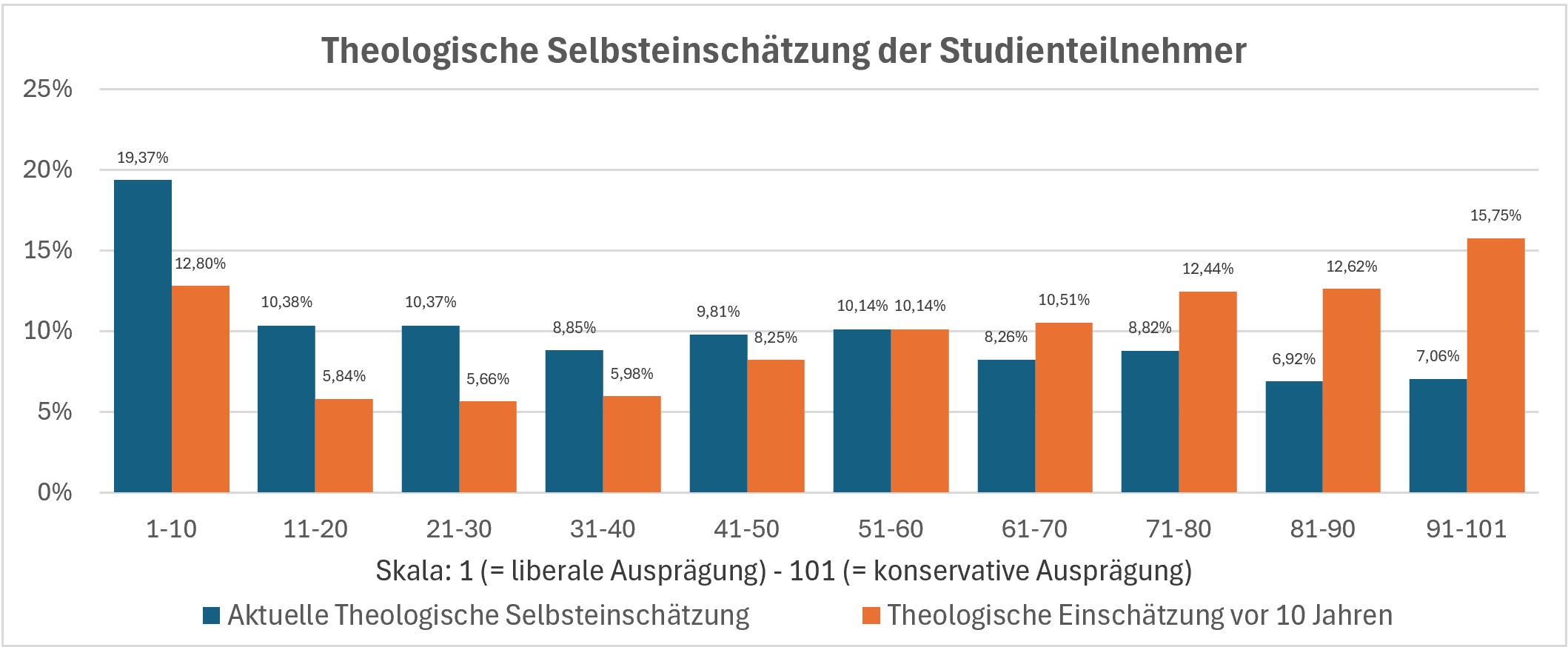

Gemäß der Selbsteinschätzung der Studienteilnehmer sind die Befragten heute – anders als noch vor 10 Jahren – überwiegend theologisch liberal geprägt (FB S.207/208). Gut die Hälfte der ehemals sehr Konservativen ist deutlich liberaler geworden.

Die Autoren schließen daraus: „Zumindest in der Eigenwahrnehmung gilt somit für viele, dass sie eine Entwicklung hin zu einer liberaleren theologischen Grundhaltung durchlaufen haben.“ (SuG S.108) Gibt es also einen Trend zur Liberalisierung im christlichen Umfeld? Sicher ist das nicht. Denkbar ist auch, dass das progressiv/postevangelikal geprägte Institut empirica ganz einfach überdurchschnittlich viele Postevangelikale für die Teilnahme an der Studie gewinnen konnte.

Interessant ist dazu auch: „Drei Viertel … haben vermittelt bekommen, dass sie mit dem Sex bis zur Ehe warten sollen.“ (SuG S.88) Heute stimmen diesem Grundsatz aber nur noch 25 % ganz und weitere 20 % „eher“ zu (FB S.215). Auch das spricht dafür, dass es unter den Befragten ganz offenkundig viele Postevangelikale gibt.

Was sagt die Studie über bestimmte christliche Gruppen aus?

Was sagt diese Studie über Evangelikale[6] aus? Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn in der Umfrage wurden nur wenige Fragen zu theologischen Positionen gestellt, gleich gar nicht zum Bibel- oder Kreuzesverständnis oder zur Zustimmung zu bestimmten Bekenntnissen wie der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Die bereits erwähnte theologische Selbsteinschätzung zwischen liberal und konservativ hilft nur begrenzt – schließlich gibt es auch theologisch konservative Katholiken. Und nicht wenige Theologen bezeichnen sich selbst als konservativ, obwohl sie sich zugleich niemals als Evangelikale sehen würden.

Ein Hinweis auf den Umfang der Evangelikalen in der Stichprobe könnte vielleicht die Frage geben, ob Sex außerhalb der Ehe bzw. ausgelebte Homosexualität Sünde ist. Das wird von 18 bzw. 21 % der Befragten klar positiv beantwortet, weitere 18 bzw. 14 % neigen in diese Richtung (FB S. 215/223). Aber wie viele dieser Stimmen sind tatsächlich evangelikal? Wie viele davon sind z.B. konservative Katholiken? Man weiß es nicht. Fakt ist: Evangelikale sind in dieser Stichprobe in der Minderheit. Ihr Umfang bleibt zudem verschwommen.

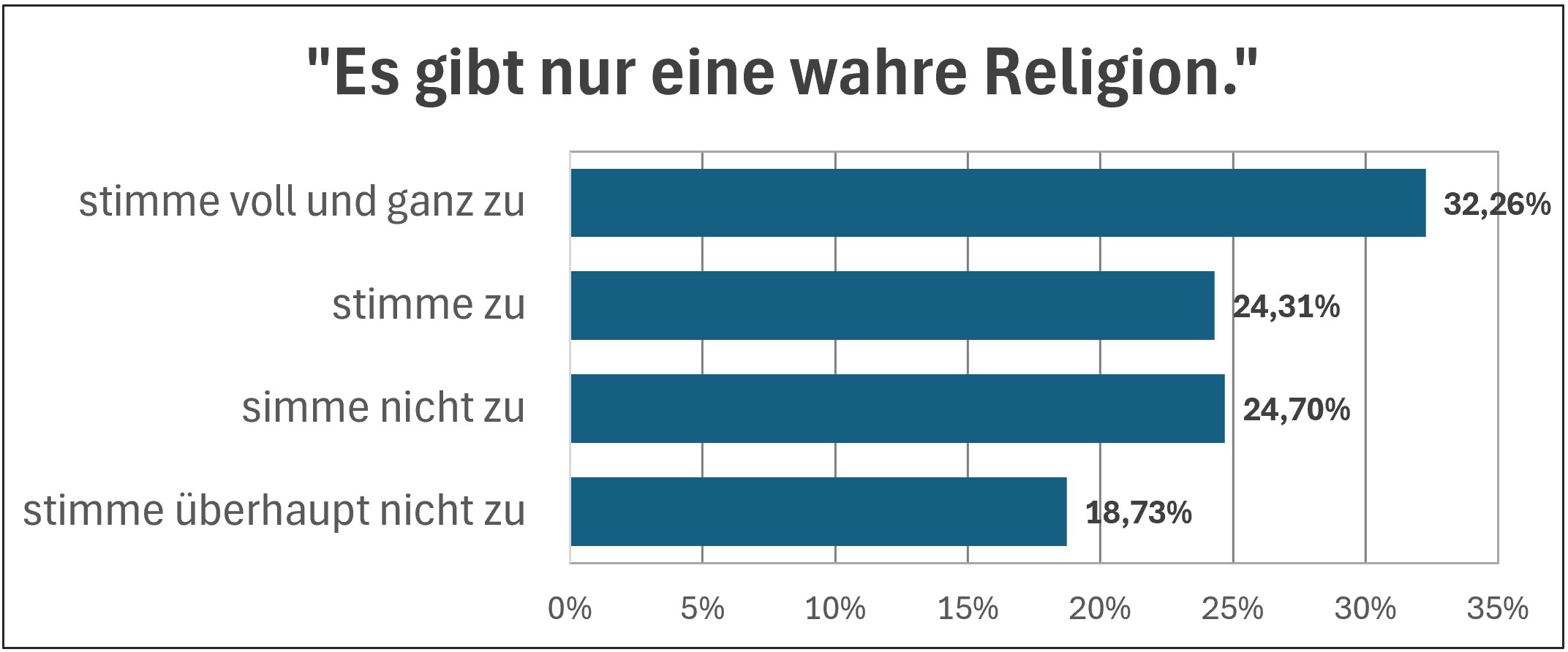

Folgerichtig macht die Studie auch keine Aussagen über Evangelikale. Stattdessen wagt sie Diagnosen über „Fundamentalisten“. Als Marker für „Fundamentalismus“ wurde unter anderem die folgende theologische Frage gestellt (FB S.210):

43,4% der Befragten glauben also nicht, dass es nur 1 wahre Religion gibt. Das zeigt zum einen, wie liberal ein großer Teil der Studienteilnehmer ist. Zum zweiten stellt sich die Frage: Was hat dieses Ergebnis denn mit „Fundamentalismus“ zu tun? Der Grundsatz „Christus allein“ ist biblisch und reformatorisch fest verankert. Ist die Evangelische Allianz denn tendenziell fundamentalistisch, weil sie in ihrer Glaubensbasis Jesu Opfertod als die alleinige Grundlage für den Freispruch in Gottes Gericht bekennt?

Auch die drei weiteren Fragen zur Identifizierung von „Fundamentalismus“ sind so fragwürdig, dass der Fundamentalismusbegriff äußerst schwammig bleibt.[7] Entsprechend wenig aussagekräftig sind die Studienergebnisse, die mit „Fundamentalismus“ in Verbindung gebracht werden.[8]

Häufig ist in der Studie von „Hochreligiösen“ die Rede. 75% der Studienteilnehmer werden dieser Gruppe zugeordnet. Dazu erklären die Autoren: „Eine Person gilt als hochreligiös, wenn die Religiosität bzw. ihr Glaube im Zentrum ihres Lebens steht und ein Faktor ist, der sämtliche andere Lebensbereiche und die Lebensgestaltung wie auch Haltungen und Werte stark prägt.“ (SuG S.23) Dass Hochreligiosität aber in keiner Weise „mit Evangelikalismus, Pietismus oder Fundamentalismus gleichzusetzen“ ist, betonen die Autoren selbst (SuG S.24). Es ist somit irreführend, wenn in manchen Berichten und Kommentaren der Anschein erweckt wird, die „Hochreligiösen“ in dieser Studie würden das allianzevangelikale Umfeld repräsentieren.

Insgesamt müssen wir festhalten: Man kann aus dieser Studie kaum quantitativ verlässliche Rückschlüsse über bestimmte christliche Gruppen ziehen.

Aber erfüllt die Studie ihren Selbstanspruch, neutral zu sein?

Die Autoren schreiben dazu: „Vereinzelt wollten wir uns als Analysierende jedoch bewusst nicht im Urteil zurückhalten, vor allem in Anbetracht der negativen Auswirkungen und Folgeschäden, die durch bestimmte Bilder und Aussagen entstehen können.“ (UGS, S. 25)

Tatsächlich betreffen diese Urteile äußerst zentrale Fragestellungen:

Kannten die biblischen Autoren heutige Formen von Homosexualität?

Zur hochumkämpften Frage, ob die biblischen Autoren heute bekannte Formen von Homosexualität vor Augen hatten, beziehen die Autoren wie folgt Position:

„In der Antike waren es allein Macht, Herrschaft und Status, die darüber entschieden, wer mit wem schlief. …. Der in der Antike nicht unübliche sexuelle Akt zwischen Männern galt entsprechend nicht als Ausdruck sexueller Orientierung. Diese Idee gab es noch nicht, und sie wäre den Menschen vermutlich bizarr vorgekommen.“ (UGS S.30/31) „Wenn aus jüdisch-christlicher Sicht im Rahmen der Antike, also zur Zeit der Niederschrift der biblischen Bücher, gleichgeschlechtlicher Verkehr moralisch verurteilt wurde, dann ist zu beachten, dass sich dies nur auf die damals bekannten Formen, also den Verkehr mit Sklaven, männlichen Prostituierten oder Knaben auf promiskuitive Weise, beziehen kann. … Zu den beschriebenen Aspekten gibt es in der historischen Forschung einen breiten Forschungskonsens, der in der Theologie meist übernommen wird.“ (UGS Anm.77[9])

Die Studie behauptet somit: Die unter Christen weltweit und historisch vorherrschende Position, dass praktizierte Homosexualität mit dem biblischen Zeugnis unvereinbar ist, widerspreche dem heutigen Forschungskonsens, dass Homosexualität in der Bibel überhaupt nicht im Blick sei. Dazu wird behauptet: Nur „vereinzelt bewerten (meist dezidiert evangelikale) Theolog:innen die historische Quellenlage anders und kommen zu der Auffassung, dass es in der Antike schon gleichberechtigte homosexuelle Beziehungen gegeben hätte.“ (UGS Anm.77)

Fakt ist aber: Weltweit sind es gar nicht so wenige und bei weitem nicht nur evangelikale Theologen, die den historischen und theologisch-biblischen Befund vollkommen anders einschätzen.[10] Statt den laufenden Diskurs neutral darzustellen, wird hier ein weitgehender Konsens behauptet und damit der Eindruck erweckt, dass die Debatte schon zugunsten der progressiven Position entschieden sei. Zugleich betonen die Autoren selbst: „Dieser Aspekt ist für die theologische Debatte um Homosexualität entscheidend.“ (UGS Anm.77) Wenn sich die Autoren zu einem so zentralen Streitpunkt so einseitig positionieren, kann von theologischer Neutralität keine Rede sein.

Gehört sexuelle Praxis zur menschlichen Identität und Gesundheit?

Die Autoren bauen ihre Darlegungen in Kapitel 9 („Mein Körper, meine Sexualität und ich“) auf der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für „sexuelle Gesundheit“ auf: „Sexuelle Gesundheit erfordert … die Möglichkeit für lustvolle und sichere sexuelle Erfahrungen, frei von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt. Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und bewahrt werden soll, müssen die sexuellen Rechte aller Menschen anerkannt, geschützt und eingehalten werden.“ Daraus leiten die Autoren ab: „Sexualität … gehört mit zu unserer menschlichen Identität. … Sexuelle Gesundheit bedeutet zudem, die eigenen sexuellen Bedürfnisse und Wünsche zu kennen und ausdrücken zu können.“ (SuG S.192/193)

Demnach gehört für die Autoren nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern auch die sexuelle Praxis zur menschlichen Identität und zur „sexuellen Gesundheit“. Deutlicher kann man eigentlich nicht Position beziehen. Denn eine Forderung nach Enthaltsamkeit kommt dann zwangsläufig einem Angriff auf die Identität und die Gesundheit gleich.[11] Kein Wunder, dass fehlende Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Praktiken und die Verknüpfung bestimmter Formen von Sex mit dem Begriff „Sünde“ offen kritisiert wird.[12]

Nicht erwähnt wird, dass in der christlichen Anthropologie die Identität des Menschen auch seine Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit beinhaltet. Es ist eine befreiende Botschaft für unzählige Menschen, dass ihre Identität gerade nicht in einer sexuellen Praxis liegt, sondern in Christus und seiner ewig bleibenden, unverlierbaren Liebe.[13]

Ebenso wird nicht erwähnt, dass die WHO aus ihrer Definition auch ein Recht auf Abtreibung ableitet.[14] Das ist konsequent, denn wenn Sex von verbindlichen Treuepartnerschaften entkoppelt wird, dann verschärft sich zwangsläufig die Frage, wie mit ungewollten Schwangerschaften umgegangen werden soll. Es ist bedauerlich, dass diese aus konservativer Sicht so bedeutsame Konsequenz in der Studie nicht thematisiert wird. Eine von „Fruchtbarkeit“ entkoppelte Sicht auf Sexualität liefert zwangsläufig ein unvollständiges Bild, denn hundertprozentigen Verhütungsschutz gibt es nicht.

Theologie und Ethik sollen sich dem Verhalten anpassen statt umgekehrt

Als wesentliches Ergebnis der Studie präsentieren die Autoren die Erkenntnis, dass es im konservativen Umfeld Inkongruenzen gibt zwischen ethischer Norm und realem Verhalten, die zu einem schlechten Gewissen und Schuldgefühlen führen. Vereinzelt wird diese Inkongruenz sogar als Gesundheitsgefährdung dargestellt.[15]

Als Konsequenz wird gefordert, dass die Norm verändert werden muss, um das Wohlbefinden zu verbessern: „Dementsprechend sollte das Ziel der Beziehung zwischen Glaube und Sexualität in einer möglichst weitgehenden Konsistenz des eigenen Erlebens im Verhältnis von Einstellungen und Aktivität bestehen und nicht in einer konflikthaften Unzufriedenheit mit der eigenen Leiblichkeit, die durch Vorgaben der Heteronormativität, Homophobie und Leibfeindlichkeit erzeugt wird.“ (Georg Lämmlin, SuG S.123)

Die Theologie und Ethik müssen also der Erfahrung und dem Verhalten folgen statt umgekehrt. Die biblische Forderung nach Heiligung mit dem Ziel, Gottes Gebote einzuhalten, spielt in den Texten der Autoren und Kommentatoren kaum eine Rolle.

Ohne Zweifel ist es richtig, immer wieder zu prüfen, welche verinnerlichten ethischen Normen tatsächlich biblisch fundiert belegt sind und welche nicht. Hierzu gibt es bei bestimmten Einzelfragen auch unter konservativen Christen Meinungsunterschiede. Die Frage ist jedoch: Liefert die Studie denn wirklich Fakten zur Annahme, dass es generell zu weniger Glück und Zufriedenheit führt, wenn Christen aufgrund biblischer Aussagen Enthaltsamkeit anstreben, statt alle sexuellen Wünsche auszuleben? Das wäre zu prüfen. Denn sonst handelt es sich bei der These, dass die Anpassung von Normen statt des Verhaltens zu einem besseren Leben führt, um ein scheinwissenschaftliches Vorurteil.

Gemeinden sollen Pluralität fördern

Eine weitere Positionierung entsteht durch die Aufforderung, dass Gemeinden bei Meinungsdifferenzen zur Sexualethik nicht orientierunggebend agieren sollen. Sie sollen vielmehr die in der Studie dargestellte Pluralität anerkennen: „Gemeinden müssen mehr anerkennen, dass es keine einheitliche christliche Sexualmoral gibt und unterschiedliche Überzeugungen koexistieren. … Eine einseitige Lehre wird der Vielfalt an Überzeugungen und Lebensrealitäten nicht gerecht.“ (SuG S.218/219)

Natürlich sollten Gemeinden das Meinungsspektrum ihrer Mitglieder realistisch wahrnehmen. Aber muss sich deshalb die Lehre der „Vielfalt der Überzeugungen“ anpassen? Oder sollte nicht vielmehr die Bibel die Norm sein, die unsere Lehre prägt und der sich die Überzeugungen der Gemeindeglieder immer mehr annähern sollten?

Implizit wird hier ein Bibelverständnis vorausgesetzt, in dem die Bibel nur wenig klare Normen mit zeit- und kulturübergreifendem Anspruch enthält, so dass sexualethische Schlussfolgerungen weitgehend subjektive Auslegungssache bleiben. Damit verlieren Gemeinden letztlich ihr Potenzial, gerade auch jungen Menschen Orientierung zu geben. Und die Praxis zeigt: Wer die Klarheit der Schrift in der Sexualethik derart klein redet, verliert auch beim Evangelium den verbindenden Grund und Boden.

Sind die Schlussfolgerungen aus den Daten einseitig gefärbt?

Eine vielleicht für Manche überraschende Aussage der Studie lautet: „Christliche Männer und Frauen in einer festen Beziehung haben häufiger Sex als der allgemeine deutsche Durchschnitt.“ (Bettina Wendland SuG, S. 139) Dieses Ergebnis wird aber nicht als ermutigendes Argument für einen verbindlichen Ehebund gewertet. Im Gegenteil: Aus Sicht von Dr. Dorothea Greiner erscheint es „…durchaus möglich, dass in manchen Ehen die hohe Häufigkeit mit der Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung einhergeht.“ (SuG S. 76)

Diese Sorge treibt auch die Studienautoren um. Ein Fünftel der Befragten äußert, dass sich Ehepartner einander nicht körperlich enthalten sollten, auch wenn eine/einer der beiden keine Lust auf Sex hat. Die Autoren kommentieren: „Sex als Ehepflicht zu betrachten untergräbt das seit 1997 in der Ehe verbriefte Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Die Grenze zwischen Pflicht und Gewalt ist zudem kaum auszumachen…“ (SuG, S.44)

Heinzpeter Hempelmann bemerkt dazu in seinem Kommentar: Die Studie gehe hier „weit über die Erhebung und Interpretation der Ergebnisse“ hinaus. Denn „die genannte … Ansicht geht nicht nur auf eine apostolische Weisung zurück (vgl. 1. Kor. 7,5…), sondern ist ebendort auch ausdrücklich auf Konsens gegründet und darf schon deshalb nicht automatisch in den Dunstkreis der Vergewaltigung in der Ehe gerückt werden.“ (SuG S. 50) Gut, dass das hier zurechtgerückt wird. Denn ansonsten gilt in diesem Buch leider zumeist:

Ein kontroverser Diskurs findet kaum statt

Im Buch Sexualität und Glaube wird „jedes Kapitel … von zwei Personen mit kontrastierenden Frömmigkeitshintergründen eingeordnet.“ Aus Sicht der Autoren gewährleistet dieser Aufbau einen gelebten „Diskurs – nicht Beliebigkeit.“[16]

Leider wird dieser Anspruch aber kaum eingelöst. Faktisch ist kein einziger der 18 Kommentatoren bereit, explizit klassisch evangelikale sexualethische Positionen zu vertreten oder ernsthaft zu verteidigen. Sie bleiben alle entweder neutral oder aber offen progressiv.Ein echter Diskurs zwischen den unterschiedlichen sexualethischen Lagern findet kaum statt.

Die Sprache der Studie sagt: Es gibt mehr als zwei Geschlechter

Verstärkt wird die einseitig progressive Positionierung noch durch die durchgängige Verwendung der Gendersprache mit Doppelpunkten. Dazu schreiben die Autoren: „Wir gendern in unserem Buch, da wir es wichtig finden, alle Personen mit einzuschließen.“ (UGS Anm.38) Der Doppelpunkt bzw. Stern wurde in der Gendersprache eingeführt, um neben Frauen und Männern auch nicht-binäre, diverse oder andere Geschlechter sichtbar zu machen. Das Konzept, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt, kommt also bereits in der Sprache der Bücher durchgängig zum Ausdruck. Damit verlassen die Autoren letztlich den Konsens der Glaubensbasis der evangelischen Allianz, die über den Menschen bekennt: „Er ist als Mann und Frau geschaffen.“

Eine Liberalisierung der Sexualethik ist das erklärte Ziel

Das Ziel einer sexualethischen Liberalisierung wird in den Unterlagen zwar zumeist nur implizit oder in Kommentaren vermittelt. Am Ende der Bücher wird es dann aber doch auch von den Autoren ganz offen formuliert:

„Gemeinden müssen mehr anerkennen, dass es keine einheitliche christliche Sexualmoral gibt … Viele LGBTQ+-Christ:innen fühlen sich in Gemeinden nicht willkommen. Kirchliche Strukturen sollten queerfreundlicher gestaltet werden und diskriminierende Haltungen abbauen. … Es braucht eine stärkere Wertschätzung unterschiedlicher Lebensformen im Kontext von Kirchen und Gemeinden. Dazu gehören auch … eine offene Diskussion, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen und leben können.“ (SuG S.218/219)

„Mich hat erschreckt, dass die strikte moralische Botschaft der Purity Culture heute immer noch so präsent ist. … Ich freu mich so über andere laute Stimmen in der christlichen Welt, die nicht nur voreheliche Abstinenz proklamieren.“ (Autorin Jennifer Paulus UGS S.225/226)

Polarisierung oder ein Spektrum der Meinungen? Höcker oder Dromedar?

Spaltet das Thema Sexualität die „hochreligiöse“ Szene in zwei getrennte Lager? Sind die Meinungen zu diesem Thema (wie zwei Kamelhöcker) in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt? Oder gibt es nur ein fließendes Meinungsspektrum mit einer starken Mitte und kleineren Rändern, das sich wie der einzelne Höcker eines Dromedars beschreiben lässt? Steffen Kern schreibt dazu in seinem Kommentar: „Es ist Bewegung unter und in Christenmenschen. Diese Bewegung hat auch Ränder – darauf gilt es kritisch und sorgsam zu achten … – aber sie zerfällt gewiss nicht in zwei Höcker. Wir sind nicht Kamel. Wir sind Dromedar!“ (SuG S.47)

Diese Hoffnung wird von den Autoren der Studie jedoch ausdrücklich nicht bestätigt. Sie schreiben vielmehr: „Bei vielen konkreteren und auch im Diskurs umstritteneren Fragen lässt sich die Tendenz zweier Lager beziehungsweise eine stärkere Polarisierung erkennen, zum Beispiel bei der Frage der vorehelichen Abstinenz oder den Fragen nach der Anzahl der Geschlechter und der Position zu Homosexualität. … Während die Diagnose einer Polarisierung davon ausgeht, dass es bei vielen Einstellungsfragen zwei klar unterscheidbare Lager gibt, die wie die zwei Höcker eines Kamels sind, passt für viele Einstellungen in Deutschland eher das Bild eines Dromedars, das nur einen Höcker hat … Gleichzeitig gibt es bestimmte Triggerfragen, an denen sich eine affektive Polarisierung zeigt, die zu emotional heftigen Debatten führt. Nimmt man dieses Bild, so kann man bei den sexualethischen Einstellungen sowohl Dromedare als auch (insbesondere bei den Triggerthemen) Kamele erkennen.“ (SuG S.46/47)

Die Realität von zwei getrennten Lagern wird also klar bestätigt. Aber was ist die Ursache dafür?

Triggerthemen oder rote Linien: Was verursacht die Lagerbildung?

Die Rede von „Triggerthemen“ suggeriert, dass die Lagerbildung durch bestimmte Schlagwörter hervorgerufen wird, die emotional überzogene Reaktionen auslösen. Passend dazu formulieren die Autoren das Ziel, „kontroverse Debatten zu versachlichen.“[17] Aber ist fehlende Sachlichkeit wirklich der Grund für die Lagerbildung? Oder muss man nicht vielmehr ganz nüchtern feststellen, dass in den letzten Jahren nicht zuletzt durch Verfasser dieser Studie mitten im allianzevangelikalen Umfeld Positionen etabliert wurden, die mit klassisch christlichen Werten schlicht unvereinbar sind?

Die in der Studie analysierten evangelikal geprägten Bücher zur Sexualethik werden in „Unsere Geschichte mit Sex“ eher skeptisch eingeordnet.[18] Fakt ist jedoch: Einige dieser Bücher haben in überaus sachlicher Form verdeutlicht, warum für Evangelikale Sex außerhalb der Ehe oder die Auflösung der Binarität der Geschlechter eine rote Linie darstellt, die sie aufgrund des klaren gesamtbiblischen Zeugnisses nicht mit gutem Gewissen überschreiten können.

Umgekehrt wurde in den letzten Jahren deutlich: Für Progressive überschreitet die Wertung von außerehelichem Sex als „Sünde“ ebenso eine rote Linie, weil sie als diskriminierende Abwertung, Zurückweisung und Ausgrenzung von Menschen verstanden wird. Das ist der Grund, warum Progressive und Postevangelikale bei diesem Thema inzwischen eine enorme missionarische Energie entwickeln. Jahrelang wurde Evangelikalen vorgeworfen, viel zu sehr auf das Thema „Sex“ zu fokussieren, statt dieses spaltende Thema ruhen zu lassen. Nicht zuletzt diese Studie macht deutlich: Inzwischen sind es die Progressiven und Postevangelikalen, die dieses Thema ganz oben auf die Tagesordnung setzen.

Ihr erkennbares Ziel ist dabei keinesfalls Offenheit und Pluralität, sondern ein weitgehender Paradigmenwechsel. Das wird besonders deutlich im jüngst erschienenen Buch „Wege zur Liebe“ von Thorsten Dietz und Tobias Faix, in dem evangelikale und katholisch konservative Positionen durchgängig als völlig überholt gelten. Die von Ulrich Eggers geforderte Einheit über den sexualethischen Graben hinweg ist auch aus progressiver Sicht bestenfalls im Sinne eines respektvollen Nebeneinanders möglich.[19]

Es ist deshalb kein Wunder, dass es weltweit Spaltungen gibt, bei denen Fragen zur Sexualethik im Vordergrund stehen.[20] Umso bedauerlicher ist es, dass nun ausgerechnet die SCM-Verlagsgruppe mit ihrer reichen evangelikal geprägten Geschichte und Leserschaft diesen weltweiten Spaltpilz in das allianzevangelikale, freikirchliche und landeskirchlich pietistische Umfeld streut.

Einheit braucht Orientierung

Die große Frage ist: Was war die Motivation von SCM, diese Studie zu starten und dafür ausgerechnet die Hauptprotagonisten für einen sexualethischen Paradigmenwechsel im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld zu beauftragen? Warum werden Christen ermahnt, nicht über Sexualethik zu streiten, während man zugleich den Verfechtern für einen sexualethischen Wandel die größtmögliche Bühne bietet? Ging es SCM wirklich darum, Toleranz und Pluralität zu fördern? Oder wird nicht in Wahrheit das Ziel verfolgt, die klassisch christliche Sexualethik nun auch im freikirchlichen Umfeld zu überwinden?[21]

Fakt ist: Die Hoffnung vieler Leiter, dass man diesen Konflikt aussitzen oder zur Randfrage erklären kann, erfüllt sich nicht. Mehr denn je steht das allianzevangelikale Umfeld am Scheideweg.

Der weltweite Trend ist klar: Die übergroße Mehrheit der Christenheit steht unverändert weitgehend geschlossen zu einer biblisch begründeten Sexualethik, die Sex auf den Schutzraum der Ehe von Mann und Frau beschränkt.[22] Diese Geschlossenheit wäre der Kirche Jesu auch im deutschsprachigen Raum dringend zu wünschen. Das geht aber nur, wenn sich noch deutlich mehr Christen in verantwortlichen Positionen mutig und öffentlich orientierunggebend positionieren.

[1] IDEA 42.2025, S. 20

[2] Ebd.

[3] Der Bericht ist einsehbar unter:

www.sexualitaetsstudie.de

[4] Die Quellen werden im weiteren Artikel abgekürzt mit „FB“ für „Forschungsbericht“, „SuG“ für „Sexualität und Glaube“ sowie „UGS“ für „Unsere Geschichte mit Sex“

[5] Die genauen Zahlen (in Klammer die Vergleichszahlen der GeSiD-Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland, Brunner et. al., 2021): Heterosexuell Männer 86,2% (96,9%) Frauen 86,4% (96,2%), Homosexuell Männer 8,5% (1,8%) Frauen 4,3% (0,9%), Bisexuell: Männer 5,1% (0,9%), Frauen 8,6 % (1,8%), Weder noch: Männer 0,2% (0,4%) Frauen 0,8% (1,1%)

[6] Als „evangelikal“ werden hier Christen bezeichnet, die z.B. der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz und der Lausanner Verpflichtung in ihrer ursprünglichen Aussageabsicht zustimmen. Eine sehr gute theologische Beschreibung des evangelikalen Profils liefert das bei Verbum Medien erschienene Buch „Menschen des Evangeliums“ von Michael Reeves.

[7] Die 4 Fragen lehnen sich an Fragen aus einer Untersuchung überFundamentalismusformen unter muslimischen Migranten in Deutschland an (FB S.55). Die 3 weiteren Fragen lauten: „Es ist wichtiger, den Geboten meiner Religion zu gehorchen als den Gesetzen des Landes, in dem ich lebe.“ „Nur der christliche Glaube kann die Probleme unserer Zeit lösen.“ „Christen sollten nach einer gesellschaftlichen Ordnung streben, die sich an der Bibel ausrichtet.“ Die Frage, inwieweit Christen sich ins politische Geschehen einmischen sollten, wird aber in vielen christlichen Lagern kontrovers diskutiert.

[8] Es wirkt daher seltsam, warum Steffen Kern sich in seinem Kommentar hauptsächlich am „Fundamentalismus“ abarbeitet, obwohl ihm bewusst ist, dass hinterfragt werden kann, „ob die Kategorie »Fundamentalismus« in der Umfrage wirklich präzise genug bestimmt ist.“ (SuG S.119)

[9] Vergleichbare Aussagen finden sich in „Sexualität und Glaube“ S. 162 und Anmerkung 179

[10] Siehe dazu z.B. das Buch „Ehe, Familie und Agamie: Die Begründung von Lebensformen angesichts gesellschaftlicher Pluralität im Neuen Testament und heute“ des evangelischen Theologen Matthias Becker. Zahlreiche weitere Quellen nennt unter anderem Johannes Traichel in seinem 2025 bei Jota erschienen Buch „Evangelikale und Homosexualität“.

[11] Entsprechend finden es die Autoren z.B. „seltsam, dass ein homosexuelles Paar gänzlich auf Sexualität verzichten soll. Wir bezweifeln, dass sich eine solche Empfehlung positiv auf die sexuelle Gesundheit der Menschen auswirkt.“ (UGS S.195)

[12] „Außerdem haben die Verbote teilweise dazu geführt, dass sexuelle Bedürfnisse und Wünsche unterdrückt wurden. Hierbei scheint es sich nicht um Einzelfälle zu handeln, sondern um destruktive Strukturen im gemeindlichen Umgang mit Sexualität und Glauben. … Insbesondere die Konnotation von Sexualität mit Sünde führt zu theologischen Aussagen, wie: »Wenn du sündigst, tut das Gott am Kreuz weh.« Daran wird die Forderung geknüpft, die als sündig betrachteten Verhaltensweisen zu ändern.“ (UGS S.94/95)

[13] Vergleichbar beklagt der katholische Bischof Stefan Oster in einer aktuellen Stellungnahme zum Papier der deutschen Bischofskonferenz zur „Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule“: „Ich will damit sagen, dass uns das biblisch-christliche Menschenbild zugleich ein spezifisch christliches Verständnis von „Identität“ gibt, von neuem Menschsein, vom erlösten Menschsein, vom Kind-Gottes-Sein. … Von dem viel umfassenderen Verständnis von Identität aus christlicher Sicht: kein Wort.“

[14] www.who.int/health-topics/abortion

[15] „Je konservativer sowie fundamentalistischer die Einstellungen, desto größer die verinnerlichte Homonegativität. Für queere Christ:innen gilt nach den Befunden unserer Studie somit, dass (sexualethische) konservative sowie fundamentalistische Einstellungen ein echtes Gesundheitsrisiko darstellen.“ (SuG S.167)

[16] IDEA 42.2025, S. 21

[17] IDEA 42.2025, S. 20

[18] In Rahmen der Studie wurden unter anderem die Bücher „Was sich Gott dabei gedacht hat“ des FTH-Dozenten Joel White sowie „Love, Sex, God: Der etwas andere Weg“ des ICF-Pastors Tobias Teichen und Christian Rossmanith analysiert. Diesen Büchern wird im Buch „Unsere Geschichte mit Sex“ eine „negative bis pseudoambivalente Grundhaltung gegenüber Sexualität“ attestiert. Dem progressiv/liberalen Verständnis wird hingegen „eine positive Grundhaltung gegenüber Sexualität“ zugeschrieben. (UGS S.56) Die konservative Position zur Homosexualität wird fast lächerlichmachend dargestellt: „Dabei werden verschiedene Bibelstellen ins Feld geführt und ohne nähere Betrachtung des Kontextes wortwörtlich ausgelegt … Die Autor:innen … sind sich weitestgehend einig: Homosexualität wird in der Bibel abgelehnt. Dabei wird völlig undifferenziert mit biblischen Aussagen umgegangen. Dort, wo im mosaischen Gesetz ein Bezug zu Homosexualität gesehen wird, wird es wortwörtlich ausgelegt und als maßgeblich dargestellt, während gleichzeitig ein Großteil der Gesetzestexte missachtet wird. Beispielsweise wird in keinem Buch empfohlen, ein Paar aus der Kirche auszuschließen, wenn sie während der Menstruation miteinander schlafen (3. Mose 20,18).“

[19] So sagt z.B. Thorsten Dietz im Podcast „Karte und Gebiet“ Folge 24 „Live auf dem Kirchentag“ ab 36:50: Einheit in Vielfalt oder auch versöhnte Verschiedenheit „sind aber Dinge, die gehen ja nicht überall. Also nehmen wir „Ehe für alle“: Man kann in einer Gemeinde nicht Betroffenen zumuten, hier ‚Komm zum Gottesdienst‘ und die einen werden dich umarmen und sagen: Schön, dass Du da bist. Und die anderen werden sagen: Guten Morgen, aber Sünde ist es doch. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Das wäre ein Kompromiss und versöhnte Verschiedenheit auf Kosten von Betroffenen.“ Dietz schlägt deshalb vor, im Rahmen eines „good disagreement“ „verschiedene Wege“ zu gehen, die „unterschiedliche Räume vorhalten“, so dass „safe places“ für alle da sind.

[20] Zum Beispiel bei Anglikanern, Methodisten und in Deutschland auch bei den Baptisten.

[21] Für letzteres spricht, was Henrik Mohn und Michael Pieper von der Tagung zur Sexualitätsstudie berichten: „In einem Workshop erklärte ein SCM-Verlagsvertreter offen, man müsse die Gemeinden dazu bringen, in der „Frage der Homosexualität“ liberaler zu werden.“ IDEA 42.2025, S. 18

[22] Das wurde zum Beispiel im September 2024 in den Thesen 56 bis 70 im Seoul-Statement der Lausanner Bewegung überaus deutlich: https://lausanne.org/statement/the-seoul-statement

Eine saubere Analyse der Studie. Immerhin lässt sich aus meiner Sicht sagen, dass die Studienautoren grundsätzlich wissenschaftlich korrekt gearbeitet haben und ihre eigene Befangenheit zum Thema offenlegen. Allerdings würden sie mir einem solchen Studiendesign ein Peer-Review-Verfahren wohl nicht bestehen.

Danke für die Mühe die Sie sich gemacht haben, um die Limitationen der Studie so eindrücklich hervorzuheben!

Ja, grundsätzlich wurde wissenschaftlich korrekt gearbeitet. Insbesondere in der Berichterstattung zur Studie wurde aber immer wieder das Bild erzeugt, die Studie sei neutral. Von Neutralität ist die Studie aber weit entfernt.

Vielen Dank! Sehr sachlich, hilfreich, ja wichtig!

Danke auch für den Bezug zum weltweiten Kontext mit dem Hinweis auf das Seoul-Statement der Lausanner Bewegung in Fußnote 22! (Die arrogante Denke „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ sollte endlich der Vergangenheit angehören. Wir sind in einen weltweiten Leib eingefügt und wir sind nicht der Kopf.)