„Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.“ (Römer 1, 16)

Dieser Vers ist meine Konfirmationsspruch. Der darin enthaltene Begriff „Evangelium“ wurde in der Antike verwendet, wenn der Kaiser oder der König eine wichtige gute Nachricht zu verkünden hatte. Ein militärischer Sieg zum Beispiel. Oder die Geburt eines Thronfolgers. Paulus will mit diesem Begriff offenkundig deutlich machen: Auch ich habe eine ganz entscheidende, frohe Botschaft vom König aller Könige Jesus Christus zu verkünden. Eine Botschaft, für die ich mich nicht schämen muss. Denn es handelt sich um eine heilbringende, rettende und seligmachende Botschaft, die allen Menschen gilt. Die große Frage ist nur: Wenn Paulus doch einfach nur eine frohe Botschaft zu verkünden hatte, warum wurde er dann immer wieder vertrieben, eingesperrt, geschlagen und gesteinigt? Warum wurde er am Ende sogar umgebracht?

Dieser Artikel gehört zum offen.bar-Vortrag “Die verlorene Kraft des Evangeliums”:

Warum löste das Evangelium weltweit so viel Widerstand aus? Und warum wird es bei uns hingegen als harmlos und banal empfunden?

Diese Frage stellt sich auch heute noch. Weltweit werden hunderte Millionen von Christen verfolgt. Warum eigentlich? Christen sind bekanntermaßen ein fröhliches und friedliches Völkchen. Sie reden gerne und viel von der Liebe Gottes. Sie werden durch ihren Glauben verpflichtet, die Autoritäten ihres Landes zu respektieren. Niemand müsste vor Christen Angst haben. Warum also löst diese frohe Evangeliumsbotschaft einen derart drastischen Widerstand aus? Warum wird weltweit die Bibel in vielen Ländern verboten?

Und noch eine Frage stellt sich: Der Römerbrief ist historisch gesehen wohl der wirkmächtigste und einflussreichste Brief, der je geschrieben wurde. Kein Brief hat die Kultur der westlichen Welt so geprägt wie dieser Brief. Die Botschaft von Paulus wirkte ein Stück weit wie ein Manifest. Sie enthielt revolutionäre Botschaften: Dass jeder Mensch eine gottgegebene Würde hat. Dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Dass man deshalb armen, kranken und schwachen Menschen helfen sollte. Das war damals völlig neu! Bis zur Ausbreitung des Christentums galten Eroberer als Helden, ganz egal, wie grausam und grauenvoll sie vorgegangen sind. Dass wir heute Friedensstifter feiern, die sich für das Wohl von Ausgegrenzten und Schwachen einsetzen, geht allein auf das Christentum zurück, nicht auf römische oder griechische Philosophen.

Aber wenn man sich heute in unserem Land umschaut, könnte man meinen: Diese Botschaft interessiert kaum noch jemand. Das Wort „Evangelium“ hört man in kirchlichen Kreisen zwar noch des Öfteren. Aber irgendwie lässt es die Leute kalt. Das Evangelium wird bestenfalls als nette, herzerwärmende Botschaft wahrgenommen, die doch zugleich aber harmlos, marginal und belanglos erscheint.

Die große Frage ist: Warum löst diese Botschaft, mit der Paulus doch so unfassbar viel bewegt hat, heute nur noch Schulterzucken aus? Könnte es sein, dass mit der heutigen Verkündigung des Evangeliums irgendetwas nicht stimmt? Könnte es sein, dass das Evangelium, das wir heute verkünden, oft nicht mehr übereinstimmt mit der Evangeliumsbotschaft von Paulus? Und wenn das stimmen sollte: Was genau haben wir denn verändert an diesem Evangelium?

Ich finde, man kann die Bedeutung dieser Frage kaum überschätzen. Denn tatsächlich bin ich überzeugt: Der Bedeutungsverlust der Kirche Jesu in unserem Land hat so einiges, vielleicht sogar hauptsächlich damit zu tun, dass wir das Evangelium von Paulus geglättet, verharmlost, entschärft und entstellt haben. Ich möchte diese These belegen anhand von 7 Eckpfeilern des Evangeliums im Römerbrief, die Antwort geben auf 7 Grundfragen der Menschheit. Ich hoffe, dass ich dabei deutlich machen kann: Diese 7 Eckpfeiler haben auch heute noch absolut nichts von ihrer Brisanz, Schärfe und Kraft verloren. Wenn wir eine Kirche Jesu wollen, die Salz und Licht ist in diesem Land, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir eine klare Sicht haben über die folgenden 7 Grundaussagen der Evangeliumsbotschaft im Römerbrief.

7 Grundfragen der Menschheit – 7 Eckpfeiler des Evangeliums im Römerbrief

Die erste Grundfrage, die Paulus in seinem Evangelium beantwortet, heißt:

1. Gibt es objektive Wahrheit über Gott?

Diese Frage galt in Europa lange Zeit als entschieden. Die wissenschaftliche Revolution in der westlichen Welt basierte auf der grundlegenden Annahme: Es gibt Wahrheit und Irrtum. Und nur die Wahrheit wird uns freimachen. So steht es zum Beispiel auf einem zentralen Gebäude der Universität Freiburg: „Die Wahrheit wird euch frei machen“. Auf Basis des Jesusworts in Johannes 8, 32 sollte damit deutlich werden: Wir müssen die Wahrheit herausfinden! Denn nur die Orientierung an der Realität wird am Ende dazu führen, dass unser Leben besser wird. Dieses Prinzip galt damals nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern für alle Fakultäten und Disziplinen, einschließlich der Theologie.

Heute müssen wir jedoch beobachten, dass diese Grundlage des Denkens ins Wanken gerät. Fast überall kann man heute die These hören: Jeder soll doch nach seiner eigenen Façon selig werden. Persönliche Religiosität ist O.K., solange sie nicht den Anspruch erhebt, dass Andere das Gleiche glauben sollten. In der Postmoderne geht man davon aus: In Glaubensfragen ist Wahrheit nur subjektiv gültig, niemals objektiv. Wer im religiösen Bereich die Existenz von allgemeingültigen Wahrheiten vertritt, die für alle Menschen gleichermaßen gelten sollen, der liegt nicht nur falsch. Der ist auch intolerant und gefährlich. Der gefährdet den gesellschaftlichen Frieden. Man darf deshalb in der Postmoderne zwar seine persönlichen Glaubensüberzeugungen haben. Aber dabei muss klar sein: Diese Überzeugungen gelten nur für Dich persönlich. Für Andere kann eine völlig andere Überzeugung genauso richtig sein.

Wie sieht das Paulus? Der erste Eckpfeiler seines Evangeliums sagt:

Es gibt Wahrheit und Irrtum. Nur der Glaube an die Wahrheit rettet!

Gleich in den ersten beiden Versen des Römerbriefs schreibt Paulus dazu:

„Es schreibt Paulus, ein Sklave von Christus Jesus, berufen zum Apostel und dazu bestimmt, Gottes Freudenbotschaft bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt.“ (Römer 1, 1-2)

Paulus stellt also klar: Was ihr hier lest, ist nicht einfach nur eine Idee oder ein Vorschlag von mir, über den man diskutieren kann. Ich bin ein Diener von Jesus Christus. Ich bin zum Apostel, also zum Sendboten Gottes berufen. Von ihm bin ich dazu bestimmt, nicht meine, sondern GOTTES Gute Nachricht zu verkünden. Und das ist eine Nachricht, die Gott schon im Voraus durch die Propheten angekündigt hat. Was für ein ungeheuerlicher Anspruch! Letztlich sagt Paulus: Achtung! Diese Botschaft ist nicht von dieser Welt. Wir haben es mit göttlicher Wahrheit zu tun. Und das Grundproblem der Menschheit liegt darin, dass sie genau diese göttliche Wahrheit verworfen hat.

In Römer 1, 25 schreibt Paulus: „Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge.“ Für ihn ist also klar: Es gibt auch bei der Frage nach Gott richtig und falsch. Es gibt auch bei der Frage nach Gott objektiv gültige Wahrheiten und Realitäten, die für alle Menschen gelten! Und jede Aussage, die dieser Wahrheit widerspricht, ist nicht einfach nur eine alternative Wahrheit. Nein, sie ist falsch. Sie ist ein Irrtum. Und Paulus unterstellt sogar, dass es Menschen gibt, die diese falschen Aussagen wissentlich in die Welt setzen. Er sagt: Diese Aussagen sind eine Lüge.

Das ist natürlich harter Tobak. Und schon hier merken wir, wie hochaktuell und brisant die Botschaft von Paulus bis heute ist. Denn Paulus macht damit klar: Sein Evangelium steht ganz grundlegend auf dem Konzept von Wahrheit und Irrtum. Es basiert auf dem Anspruch, dass hier eine objektive Wahrheit verkündet wird, die für alle Menschen gilt, unabhängig davon, ob sie diese Wahrheit verstehen und akzeptieren oder nicht. Die Idee, dass jeder nach seiner Façon selig werden kann, wäre zwar bequem. Sie klingt nett und tolerant. Aber sie passt in keiner Weise zur Botschaft von Paulus. Der Gedanke, dass sich jeder selbst eine Religion zusammen zimmern kann, die sich für ihn am besten anfühlt, ist für Paulus genauso absurd, wie der Gedanke, dass Du gegen Deine Krankheit einfach die Pille nimmst, die Dir am besten schmeckt. Das kannst Du ja gerne machen. Aber gesund machen wird Dich nur die Pille, die tatsächlich genau den Wirkstoff enthält, der genau die Krankheit bekämpft, die Du tatsächlich in der Realität hast. Die Wirksamkeit der Pille hängt von der objektiven Wahrheit der Diagnose ab, nicht von Geschmacksfragen. Ganz genauso geht es Paulus um die Frage: Was ist objektiv aus Gottes Sicht tatsächlich die Wahrheit über Gott und über die Welt? An welcher Realität müssen wir uns orientieren, damit uns wirklich geholfen werden kann?

Auch mit dem zweiten Eckpfeiler seines Evangeliums gibt Paulus eine Antwort auf eine zentrale Grundfrage der Menschheit:

2. Woher kommen wir?

Dazu schreibt Paulus in Römer 1, 19-22:

„Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen bekannt, weil Gott es ihnen längst vor Augen gestellt hat. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts, und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für Weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren.“

Wir können auf dieser Grundlage den zweiten Eckpfeiler seines Evangeliums wie folgt zusammenfassen:

Die Schöpfung beweist, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Verehrung verdient!

Die Beweisführung von Paulus für diesen Eckpfeiler ist denkbar einfach und für jeden Menschen sofort verständlich. Paulus sagt ganz simpel: Schau Dich um in der Natur. Was siehst du da? Du siehst überall Geschöpfe. Und wo es Geschöpfe gibt, da muss es einen Schöpfer geben. Auch wir sagen heute noch: Wo es eine Uhr gibt, da muss es einen Uhrmacher geben. Wo es ein Kunstwerk gibt, da muss es einen Künstler geben. Und Paulus schlussfolgert weiter: Wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat unser Schöpfer auch unsere Verehrung verdient. Wir sind schließlich heute immer noch der Meinung, dass der Schöpfer eines Kunstwerks es verdient hat, dass sein Name genannt und geehrt wird. Auch heute noch würde niemand ein Konzert geben mit einer wundervollen Symphonie, ohne dazu zu sagen, wer diese Symphonie komponiert hat. Es wäre völlig absurd, sich stattdessen vor den Notenblättern zu verneigen, weil sie uns diese Symphonie vorgegeben haben. Aber Paulus sagt: Genau das tun die Menschen! Sie verneigen sich vor den Geschöpfen statt vor dem Schöpfer. Sie verneigen sich vor Bildern und Statuen. Wie absurd! Sie sind zu Narren geworden!

Heute halten wir uns für klüger. Wir verneigen uns nicht mehr vor Statuen und Bildern. Sind wir heute also besser als die Menschen damals? Na ja. Wir verneigen uns zwar nicht mehr vor Bildern und Statuen. Aber wir verneigen uns trotzdem nicht vor dem Schöpfer. Wir verneigen uns einfach vor gar niemandem mehr. Wir sagen: Es gibt gar keinen Schöpfer. Es ist alles von selbst durch Zufall entstanden. Das ist, wie wenn wir am Ende der Symphonie sagen würden: Wahrscheinlich hat ein Zufallsgenerator die Noten aufs Papier gezaubert. Wir brauchen keinem Komponisten die Ehre geben. Es gibt ja keinen. Ist das wirklich besser als das, was die Menschen zur Zeit von Paulus getan haben?

Tatsache ist: Wir leben wir in einer Welt, in der seit gut 200 Jahren Heerscharen von Wissenschaftlern versucht haben, die simple Beweisführung von Paulus zu widerlegen. In der akademischen Welt wird die Beweisführung von Paulus heute als „Intelligent Design“ bezeichnet. „Intelligent Design“ besagt ganz einfach: Die Natur weist Eigenschaften auf, die darauf hinweisen, dass sie von einem intelligenten Designer konzipiert worden sein muss. Dafür gibt es in der Tat sehr starke Argumente. Trotzdem wird heutzutage diese Sichtweise eher lächerlich gemacht und als unwissenschaftlicher Unfug dargestellt. Das ist bemerkenswert. Denn zugleich wussten wir noch nie so gut wie heute, wie viele Hinweise auf einen Schöpfer in der Welt existieren: Die Feinabstimmung der Naturkonstanten, die codierte Information der DNA, die molekularen Maschinen in unseren Zellen, die extreme Komplexität der biologischen Baupläne, dazu die Realität von Bewusstsein, Geist, Schönheit und Moral: All das sind natürlich extrem starke Hinweise darauf, dass es einen Schöpfer geben muss, der all das erschaffen hat. Denn alle unsere Experimente zeigen wieder und wieder, dass solche Dinge nicht von selbst entstehen. Die Vorstellung, unsere Welt könnte durch eine „Selbstorganisation der Materie“, also durch ziellose materielle Prozesse von selbst entstanden sein, ist angesichts unserer Kenntnisse über die Beschaffenheit der Welt heute mehr denn je absurd.

Trotzdem ehren wir den Schöpfer nicht. Warum nicht? Könnte es sein, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Existenz eines Schöpfers die Autonomie der Geschöpfe in Frage stellen würde? Ein Schöpfer könnte uns ja womöglich eine Schöpfungsordnung mitgegeben haben, an die wir uns halten müssten. Könnte es sein, dass wir lieber autonom sein wollen? Könnte es sein, dass wir lieber selbst bestimmen wollen, wer wir sind und wie wir leben wollen?

Tatsache ist: Die Argumentation von Paulus steht bis heute unwiderlegt im Raum. Wer die Schöpfung sieht und dem Schöpfer trotzdem die Ehre verweigert, muss sich vorwerfen lassen, vor der offenkundigen Wahrheit davon zu rennen. Wir haben bis heute allen Grund, uns von diesem simplen Argument von Paulus provozieren, herausfordern und in Frage stellen zu lassen.

Nun könnte man natürlichauch sagen: Ja, ich erkenne ja an, dass es wohl einen Schöpfer geben muss. Aber das hat für mich keine Konsequenzen. Denn dieser Schöpfer hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Also kann ich trotzdem weiterhin so leben, wie ich das für richtig halte. Wer das tut, den konfrontiert Paulus mit dem 3. Eckpfeiler seines Evangeliums, der wieder eine Antwort gibt auf eine zentrale Grundfrage der Menschheit:

3. Gibt es eine letzte Gerechtigkeit?

Oder anders gefragt: Kommen all die Ausbeuter und Gewalttäter und Betrüger einfach so davon? Oder wird eines Tages die schreiende Ungerechtigkeit dieser Welt noch einmal richtig gestellt?

Im Moment scheint kaum noch jemand zu glauben, dass es diese letzte Gerechtigkeit geben wird. Das war früher anders. Christen haben regelmäßig im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt: „Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten.“ Heute scheint die Vorstellung vom letzten Gericht immer mehr in der Versenkung zu verschwinden – auch in den Kirchen.

Diese Entwicklung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen. Die einen fangen an, sich in einen ganz verbissenen Kampf für Gerechtigkeit zu begeben, weil sie sagen: Es gibt keinen Gott, der am Ende für Gerechtigkeit sorgt. Das müssen wir schon selber machen. Da reicht es heute auch nicht einmal mehr, dass jeder die gleichen Chancen hat. Nein, es muss sogar Gleichheit und Gleichstellung hergestellt werden. Gleich viele Männer und Frauen müssen in verantwortlichen Positionen sein. Und wenn sich das nicht von selbst einstellt, dann muss das mit Quoten erzwungen werden.

Die andere Konsequenz ist das Verschwinden von Gottesfurcht. In einer bekannten Zeitung erschien vor Kurzem ein Artikel mit dem Titel: „Warum ich gerne klaue“. Darin rechtfertigt sich der Autor für seine permanenten Diebstähle. Der Gedanke, dass er anderen Menschen damit schadet, kommt ihm nicht. Gleich gar nicht kommt ihm in den Sinn, dass seine Diebstähle irgendwann noch einmal vor einem göttlichen Gericht verhandelt werden könnten. Das zeigt: Der Schrei nach Gerechtigkeit ist in unserer heutigen Gesellschaft zwar groß. Dabei gilt aber: Wir wollen selbst die Richter sein! Wir wollen selbst entscheiden, was wir für gerecht halten und was nicht. Genau diesem Denken widerspricht Paulus ganz direkt, wenn er schreibt:

„Rechnest Du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? … Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu bis zum Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. … Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. … Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person.“ (Römer 2, Verse 3b,5,6,9,11)

Paulus lässt also überhaupt keinen Zweifel am dritten Eckpfeiler seines Evangeliums:

Es kommt ein Tag, an dem alles noch einmal vor dem Richterstuhl Gottes auf den Tisch kommt!

Paulus macht hier völlig klar: Diesem Gott entgeht nichts. Und dieser Gott wird zornig angesichts unseres ungerechten, egoistischen Verhaltens, mit dem wir uns und anderen Menschen schaden. Dieser Gott wird eines Tages alle unsere Taten ans Licht bringen und im Gericht für Gerechtigkeit sorgen.

Obwohl Paulus sich hier so eindeutig äußert, hört man diese Botschaft heute kaum noch von den Kanzeln. Selbst innerhalb der Kirche wird oft gesagt: Man darf doch mit solchen Gerichtsandrohungen nicht aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft machen. Das klingt einleuchtend. Das Problem ist nur: Jesus lehrt das letzte Gericht. Und Paulus lehrt es auch. In aller Deutlichkeit! Will Paulus die Menschen etwa einschüchtern? Will er sie manipulieren, um sie bei der christlichen Stange zu halten?

Tatsache ist: Düstere Warnungen dieser Art wären natürlich hochgradig verwerflich, wenn jemand sie bewusst erfunden hätte, um Menschen Angst zu machen und zu manipulieren. Aber wenn die Aussicht real ist, dass es einen göttlichen Richter gibt, der uns am Ende für unser Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen wird, dann wäre die Sachlage genau umgekehrt. Dann wäre es verwerflich, auf die Warnung zu verzichten! Dann müssten diejenigen schuldig gesprochen werden, die für die Warnung verantwortlich waren, sie aber – aus welchen Gründen auch immer – verschwiegen haben. Und für Paulus ist völlig klar: Das finale Gericht über alle Taten der Menschheit ist eine Realität. Es wäre fatal und verantwortungslos, das zu verschweigen.

Zumal diese Botschaft ja auch eine Hoffnungsbotschaft ist, und zwar für all die Unterdrückten, Ausgebeuteten, Bedrängten und Betrogenen dieser Welt, die von keinem weltlichen Gericht Gerechtigkeit erwarten können. Es wäre doch katastrophal, wenn wir diesen Menschen sagen müssten: Nichts und niemand wird sich jemals für das Unrecht interessieren, das dir widerfahren ist. Die gute Nachricht des Evangeliums ist aber: Am Ende kommt alles noch einmal auf den Tisch! Am Ende wird Recht gesprochen. Und diese Nachricht bleibt eine Bedrohung, eine Provokation und ein Ärgernis für Alle, die es sich bequem machen wollen in einer Welt ohne Gott, ohne Gericht, ohne Strafe, ohne Konsequenzen. Und sie nagt natürlich noch mehr als die Botschaft vom Schöpfer an der Autonomie des Menschen. Denn hier hören wir die Botschaft: Am Ende werden wir alle noch einmal konfrontiert mit dem, was wir getan haben, welchen Menschen wir geschadet haben und was wir damit angerichtet haben. Paulus macht also Allen einen dicken Strich durch die Rechnung, die nach dem Motto leben: Ich lebe mein Leben wie ich will und dafür muss ich mich vor niemand rechtfertigen.

Damit stellt sich aber jetzt die Frage: Müssen wir denn etwas befürchten in diesem letzten göttlichen Gericht? Oder können wir diesem Gericht beruhigt entgegen sehen, solange wir ein halbwegs ordentliches Leben führen, unsere Steuern zahlen, uns um unsere Familie kümmern und soweit es geht zu allen nett und freundlich sind? Damit kommen wir zur 4. Grundfrage der Menschheit, die Paulus in seinem Evangelium beantwortet:

4. Was ist die Ursache für das Drama der Menschheit?

Woran liegt es eigentlich, dass wir Menschen nicht einfach friedlich zusammenleben können? Warum bauen wir uns nicht einfach gemeinsam ein Paradies auf Erden? Warum haben wir stattdessen Krieg und Konflikte, Streit, Neid, Armut und Hunger, obwohl die Ressourcen der Erde doch locker für alle reichen würden? Warum ist das so?

Auf diese herausfordernde Frage gibt es sehr verschiedene Antworten. Vor allem in der Zeit der Aufklärung war eine Reihe von Philosophen der Meinung: Der Kern unseres Problems ist, dass wir die menschliche Vernunft viel zu lange begrenzt haben durch religiöse Autoritäten, durch angebliche heilige Schriften oder durch Traditionen, die doch längst überkommen sind. Wenn wir endlich die Vernunft nicht länger einschränken, dann wird schon bald der menschliche Fortschritt eine wunderbare Welt erschaffen. Aber nach der Aufklärung folgten die beiden schlimmsten Weltkriege aller Zeiten, begleitet vom entsetzlichen Massenmord an den Juden. Es ist erschreckend, wie viele Gelehrte in Deutschland dieses menschenverachtende Gedankengut unterstützt und befürwortet haben. Ganz offenkundig ist unsere menschliche Vernunft bei weitem nicht so verlässlich, wie manche Philosophen das behauptet haben.

Andere Leute im kommunistischen Umfeld vertraten die Position: Der Kern des Problems sind die ungerechten Umstände! Menschen sind böse, wenn sie ungerecht behandelt werden. Wenn wir die Ungerechtigkeit beseitigen, dann wird das Gute im Menschen hervorkommen und wir werden uns gemeinsam das Paradies auf Erden errichten. Die kommunistischen Systeme haben aber leider nicht das Paradies sondern eine beispiellose Blutspur hinterlassen.

Was sagt nun Paulus zu dieser Frage? Der 4. Eckpfeiler seines Evangeliums lautet: Nicht die Beschränkung der Vernunft, nicht die ungerechten Umstände, sondern…

Wir selbst sind der Kern unserer Probleme!

Oder anders ausgedrückt: Das Herz des Problems ist das Problem des menschlichen Herzens, das zutiefst verstrickt ist in sündiges, egoistisches Verhalten. In Römer 1, 28-30 schreibt Paulus:

„Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam.“

Deutlicher kann man es nicht sagen. Besonders niederschmetternd für uns Menschen: Das Gericht Gottes besteht darin, dass er uns einfach unserer eigenen Gesinnung ausliefert. Er lässt uns einfach machen, wie wir denken und wollen. Gott muss uns nicht aktiv bestrafen. Wir Menschen bereiten uns schon selbst gegenseitig die Hölle auf Erden, wenn Gott uns einfach nur in die Autonomie entlässt, die wir so lautstark verlangen. Diese Aussage ist tatsächlich der ultimative Tiefschlag für uns Menschen. Mehr Provokation geht eigentlich nicht.

Aber Paulus setzt noch einen drauf: „Juden und Griechen befinden sich gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift: „Keiner ist gerecht – nicht ein Einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut! Auch nicht einen Einzigen!“ (Römer 3, 9-12) Und in Römer 7, 14 macht Paulus deutlich, dass er sich selbst hier überhaupt nicht ausnimmt: „Ich weiß: So wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes.“ Spätestens beim Lesen dieser Sätze wird klar, warum die „Gute Nachricht“ von Paulus oft so schlecht angekommen ist. Wer will sich denn schon gerne ein derart vernichtendes Urteil ausstellen lassen? Tatsächlich könnte man Paulus fragen: Muss das wirklich sein? Könntest Du Deine Botschaft nicht ein wenig netter vermitteln?

Ich selbst würde diese Botschaft von Paulus jedenfalls nicht ungefiltert jedem Mitmenschen einfach so aufs Brot schmieren. Aber eigentlich gilt hier doch genau das Gleiche, was schon bei der Botschaft des Gerichts galt: Wäre diese Diagnose aus der Luft gegriffen, um Menschen klein und gefügig zu machen, dann wäre sie hochgradig verwerflich. Aber wenn sie zutrifft, dann wäre es verwerflich, diese Diagnose zu verschweigen. Ein Arzt, der bei der Diagnose nicht schonungslos ehrlich ist, findet auch keine Therapie, die wirklich heilen kann. Ein guter Arzt muss ehrlich sein, auch wenn die Wahrheit erschütternd ist. Sonst wäre er kein guter Arzt. Und deshalb lautet die entscheidende Frage: Hat Paulus recht mit seiner niederschmetternden Diagnose?

Paulus steht mit seiner Position in der Bibel nicht alleine da. Dieses pessimistische Menschenbild zieht sich quer durch die ganze Bibel. Das beginnt schon in 1. Mose 8, 21: „Der Mensch ist böse von Jugend auf.“ Immer und immer wieder schildert die Bibel, wie die Menschen sich verrennen in zerstörerischen Verhaltensweisen, in Lug und Trug, in Ausbeutung und Gewalt.

Aber wie sieht es aus, wenn wir heute auf unsere Welt und in unsere Geschichte schauen? Müssen wir nicht ehrlicherweise sagen, dass die Diagnose von Paulus zutrifft? Auch heute müssen wir überall auf der Welt auf unseren Geldbeutel und unsere Wertsachen aufpassen. Überall in der Welt wird Polizei und eine ordnende Staatsmacht benötigt, um das Böse in Schach zu halten. Wir Menschen haben es nirgends je geschafft, ein System zu entwickeln, in dem einfach alle Menschen gut miteinander umgehen. Keine Systemänderung hat dazu geführt, dass plötzlich überall der gute Kern des Menschen die Oberhand gewinnt.

Ganz offenkundig schaffen wir Menschen es einfach nicht, uns unser eigenes Paradies zu bauen. Der gute König, der einfach nur das Beste für sein Volk will, existiert nur im Märchen. Sex, Macht und Geld korrumpiert uns Menschen. Die Demokratie ist gerade deshalb eine so gute Staatsform, weil in ihr jede Macht von anderen Mächten kontrolliert wird und im Zweifelsfall abgesetzt werden kann. Deshalb bin ich der Meinung: Die Geschichte hat wieder und wieder bewiesen, dass Paulus recht hat mit seiner Diagnose.

Aber wenn es stimmt, dass wir Menschen Sünder sind und Schuld auf uns laden, folgt daraus die nächste große Grundfrage der Menschheit:

5. Wer erlöst uns von Schuld und Scham?

Ich höre oft die These, dass der moderne Mensch sich nicht mehr interessieren würde für die Frage nach der Erlösung von Schuld. Die Menschen würden sich doch gar nicht mehr schuldig fühlen. Also brauchen sie auch keine Erlösung. Meine Beobachtung ist offen gesagt eine völlig andere. Erst kürzlich hat sich ein Bekannter von mir in den Urlaub verabschiedet. Er hatte eine tolle Reise geplant auf einen anderen Kontinent, eine Kombination aus Flugreise und Rundreise mit einem Mietwagen. Aber am Ende unseres Gesprächs sagte er: Ich habe ja so ein schlechtes Gewissen! Ich zerstöre damit doch das Klima! Welche Welt hinterlasse ich meinen Nachkommen?

Meine Wahrnehmung ist: Schuld ist tatsächlich gerade jetzt wieder ein riesengroßes Thema in unserer westlichen Welt! Wir sind schuld am Klimawandel. An der Umweltverschmutzung. Am Artensterben. An Armutsmigration, Flucht und Vertreibung. Wir sind schuld an ungerechten Lieferketten. An Diskriminierung, Rassismus und Kolonialismus. Wir könnten die Reihe noch lange fortsetzen.

Schuld und Moral hat Konjunktur in unserer Gesellschaft. Sogar die Witze von Otto Waalkes werden heute offenbar als so diskriminierend empfunden, dass man vor ihnen warnen muss. Winnetou wird aus den Medien verbannt, weil das ja kulturelle Aneignung sei. Das Problem daran ist: Wenn der Moralismus derart stark wird, dann hat auch Schuld und Scham Hochkonjunktur. Denn wer von uns ist denn noch in Ordnung, wenn sogar Otto Waalkes und Winnetou, die Helden unserer Kindheit, Diskriminierer sind?

Eine Antwort unserer Zeit lautet: Vielleicht können wir uns ja freikaufen! Wir könnten parallel zur Flugbuchung für ein Aufforstungsprojekt spenden. Oder wir werden Veganer. Oder wir verzichten auf Kinder, um CO2 zu sparen. Oder wir schmücken uns mit Regenbogenfarben und bauen sogar Sternchen und Sprechpausen in unsere Sprache ein, um ja niemand zu vergessen oder zu verletzen. Die Frage ist nur: Wird das reichen? Werden wir dadurch erlöst von Schuld und Scham? Paulus hat dazu eine überaus klare Position. Der 5. Eckpfeiler seines Evangeliums lautet:

Wir können uns nicht selbst erlösen. Allein aus Gnade werden wir gerettet!

Paulus hat dazu im Römerbrief revolutionäre Sätze geprägt, die später auch die Reformation vorangetrieben haben:

„Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist – unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt.“ (Römer 3, 28) „Wenn es aber aus Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine Rolle. Sonst wäre die Gnade ja nicht wirklich Gnade.“ (Römer 11, 6)

Für Paulus gilt also: Kein noch so frommes oder gut gemeintes Werk bringt mir Erlösung, im Gegenteil: Jede Leistung, mit der ich mir ein gutes Gewissen oder gar Gottes Gunst verdienen will, wirft mich aus der Spur des gesunden, rettenden Glaubens, der allein auf die unverdiente Gnade Gottes setzt und der sagt: Ich kann mich nicht selbst erlösen. Aber ich bin von Gott angenommen, weil Jesus alles Notwendige bereits getan hat. Ich bin gerecht, weil Gott am Kreuz für mich Gerechtigkeit erworben hat und sie mir ohne mein Zutun schenkt. Das ist das Evangelium. Das ist Rechtfertigung allein aus Gnade.

Die große Not unserer Gesellschaft ist demnach, dass sie diese Gnade nicht kennt und dass sie diese Gnade auch gar nicht haben will. Ich kann das verstehen. Ich will ja auch lieber sitzen bleiben auf dem hohen Ross meiner Selbstgerechtigkeit. Ich will auch lieber Lohn für meine Leistung statt gnädig beschenkt zu werden. Die Gnade, die Gott uns anbietet, ist demütigend! Denn sie sagt uns: Wir sind so schuldig, dass ein anderer für uns sterben muss. Wir sind so hoffnungslos verloren, dass ein anderer am Kreuz die Suppe auslöffeln muss, die wir eingebrockt haben. Wie demütigend ist das! Und wie erlösend zugleich! Denn jetzt hängt meine Erlösung nicht mehr von mir ab und von meinen guten Vorsätzen, die ich doch morgen wieder fallen lasse. Jetzt werde ich wirklich befreit von Schuld und Scham. Denn was Jesus am Kreuz getan hat, ist genug – ein für alle Mal. Das ist wirklich, wirklich gute Nachricht. Das ist echtes, befreiendes Evangelium.

Darauf könnten Kritiker jetzt allerdings antworten: Ernsthaft? Unsere Schuld wird einfach so vergeben? Wir bekommen einfach so einen Freibrief und können ansonsten weitermachen wie bisher? Das soll die ganze christliche Botschaft sein? Tatsächlich ist das noch nicht die ganze Botschaft. Der 6. Eckpfeiler im Evangelium von Paulus gibt wieder Antwort auf eine große Grundfrage der Menschheit:

6. Was macht uns zu besseren Menschen?

Oder anders gefragt: Wie können wir Menschen uns bessern im Umgang mit uns selbst und mit anderen? Diese Frage bewegt viele Menschen. Wenn wir in eine Buchhandlung gehen, können wir dazu zahlreiche Ratgeber finden. Der Tenor vieler dieser Bücher lautet in etwa so: Folge deinem Herzen! Werde du selbst! Entdecke Dein Potenzial! Nimm Dein Leben in die Hand! Dann kannst du über dich hinauswachsen! Dann kannst du dich selbst und deine Umwelt verändern! Dann wirst du glücklich, zufrieden und erfolgreich!

Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Einfach nur ein gutes Buch kaufen, und schon geht es aufwärts in meinem Leben. Aber funktioniert das wirklich? Paulus macht uns wenig Hoffnung, im Gegenteil: Der 6. Eckpfeiler seines Evangeliums lautet:

Wir werden verändert durch die Erneuerung unseres Herzens!

Und Erneuerung bedeutet für ihn: Unser altes Leben muss sterben, damit ein neues Leben geboren werden kann. In Römer 6, 6-8+11 schreibt Paulus dazu:

„Wir wissen doch: Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. … Genau das sollt ihr auch von euch denken: Für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört.“

Paulus knüpft hier an seine These an, dass alle Menschen unter dem Diktat der Sünde stehen. Das heißt: Wir können unseren Lebensstil nicht einfach so ändern. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Die Chance, die Gott uns anbietet, besteht vielmehr darin, dass wir unser bisheriges Leben mit Christus am Kreuz „sterben“ lassen, damit Raum für ein neues Leben entsteht, das nicht mehr unter dem Diktat der Sünde steht. Erst durch dieses Sterben und dieses Neuwerden wird die Sündenverstrickung durchbrochen.

Wir finden diesen Gedanken auch bei Jesus: Im Gespräch mit Nikodemus sagt er in Johannes 3, 3: Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Entsprechend spricht Paulus auch an anderen Stellen immer wieder von einem alten und einem neuen Menschen (z.B. Epheser 4, 22-24). In Galater 2, 20 geht er sogar so weit, zu sagen: „Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.“

Das heißt: Beim Evangelium von Paulus geht es gerade nicht darum, die inneren Potenziale zu heben. Im Gegenteil: Hier geht es darum, unser bisheriges Wesen sterben zu lassen. Und Sterben heißt: Loslassen. Aufgeben. Ich hänge meinen Stolz, meine Selbstgerechtigkeit und meinen Eigensinn an den Nagel. Ich gehe innerlich und äußerlich auf die Knie und sage zu Gott: Ich kann es nicht! Ich brauche Deine Kraft! Ich lasse mich taufen, um mein altes Wesen in den Tod zu geben und in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben beginnen. Ich bete um die Fülle des Heiligen Geistes, damit ER ein neues Wesen, einen christusgemäßen Charakter in mir wachsen lässt, geprägt von Liebe statt Gleichgültigkeit, Freude statt Zynismus, Freundlichkeit statt Ungeduld, Güte statt Härte, Treue statt Egoismus, Selbstbeherrschung statt Faulheit.

Das mag von außen so aussehen, als ob jemand einfach nur sein Verhalten ändert. Aber Christen sind überzeugt: Hinter dieser äußerlich sichtbaren Veränderung steht Gott selbst, der durch den Heiligen Geist unsere Herzen erneuert. Genau das hat Gott durch die Propheten angekündigt. In Jeremia 31, 33 sagt Gott: „Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben.“ Gott schenkt uns ein neues Herz, das die Gebote Gottes liebt und sie von Herzen gerne lebt.

Damit sind wir beim 7. Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus, der uns eine Antwort auf die folgende grundlegende Menschheitsfrage gibt:

7. Wie werden wir Menschen wirklich frei?

Unsere Antwort darauf lautet normalerweise: Wir werden frei, indem wir uns von Zwängen entledigen. Freiheit bedeutet: Menschen müssen sich nach nichts und niemandem mehr richten. Sie bestimmen ihr Leben selbst. Freiheit bedeutet Autonomie, also die Befreiung von äußeren Zwängen und Regeln.

Aber die große Frage ist: Macht Autonomie uns Menschen wirklich frei? Paulus sagt dazu zwar einerseits: Ja, es stimmt, Christen sind zur Freiheit berufen. Er spricht sogar von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes (Römer 8,21). Nur: Diese Freiheit ist gerade das Gegenteil von Autonomie. Der 7. Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus lautet:

Jesus ist Herr! Freiheit und Gehorsam gehören zusammen!

Wir finden diesen Eckpfeiler gleich zu Beginn des Römerbriefs. Da schreibt Paulus einen Satz, der so gar nicht zur Freiheit des Menschen zu passen scheint: „Was ich verkünde, ist die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn! … Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen.“ (Römer 1, 4b+5b) Und in Römer 6, 17 fügt Paulus hinzu: „Dank sei Gott! Denn früher wart ihr Diener der Sünde. Aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid.“ Christen sollen also gehorsam sein! Sie gehören nicht sich selbst, im Gegenteil: „Denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn.“ (Römer 6, 23) Das ist also buchstäblich das Gegenteil von Autonomie. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören Jesus.

Bibelleser sollte das eigentlich nicht überraschen. Denn in den Evangelien wird ja immer wieder deutlich: Die Botschaft Jesu drehte sich im Kern um ein Königreich. Immer und immer wieder sagt er: Ändert euch. Kehrt um. Denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe. Jesus lehrt uns beten: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.“ Und Jesus betont: „MIR ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde.“ (Matthäus 28,18) Und „wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen.“ (Johannes 14, 15) Da wird also ein ganz klarer Herrschaftsanspruch formuliert! Aber wie passt diese Botschaft von der notwendigen Unterordnung unter die Herrschaft Jesu dazu, dass Christen frei sind?

Genau darauf gibt Paulus in den Kapiteln 6-8 des Römerbriefs eine ganz klare Antwort. Im Kern sagt er: Eine souveräne Freiheit im Sinne einer völligen Unabhängigkeit gibt es für uns Menschen nicht. Niemals. Für niemand von uns! Wir Menschen sind immer von etwas bestimmt – entweder vom Geist Gottes oder aber von unserer menschlichen, in Sünde verstrickten Natur. Die Wahrheit ist laut Paulus also paradox: Je mehr wir uns von Gott frei machen wollen, umso mehr werden wir zu Gefangenen und Getriebenen unserer Wünsche, Süchte, Begierden und der Erwartungen anderer Menschen. Aber je mehr wir uns der Herrschaft Jesu unterordnen, umso mehr dürfen wir erleben, wie ER unsere Füße auf weiten Raum stellt und uns in wahre Freiheit führt.

Der Einstieg in die Freiheit besteht also gerade nicht darin, dass wir uns von allen Geboten entledigen. Im Gegenteil: Die Freiheit beginnt dort, wo wir uns freiwillig unter die Herrschaft Gottes begeben. Christen nennen Jesus ganz bewusst und mit Freude „Herr“. Und Gott schenkt ihnen wachsende Freude daran, ein Leben zu führen, das seinen Geboten und Ordnungen entspricht – nicht aus Zwang und Druck sondern aus dem Erleben, dass Gottes Gebote keine einengenden Schikanen sind, sondern dass es sich um heilsame Hilfen zum Leben handelt. Und Gottes Geist schenkt uns die Kraft und das Verlangen, in diesen heilsamen Ordnungen zu leben. DAS führt uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ist das nicht großartig?

Das Evangelium erklärt und provoziert die Welt

Ich hoffe, ich konnte zeigen: Das Evangelium ist tatsächlich viel mehr als eine nette Botschaft von der grenzenlose Liebe Gottes. Der bekannte englische Schriftsteller C.S. Lewis hat einmal geschrieben:

„Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann.“

Genau so geht es mir, wenn ich auf diese 7 Punkte schaue. Sie zeigen mir nicht nur, wer und wie Gott ist. Im Licht dieser Botschaft kann ich auch mich selbst erkennen. Ich kann erkennen, welche Würde ich habe als sein Geschöpf. Aber ich verstehe auch, wie tief ich verstrickt bin in Sünde und was diese Sünde in meinem Leben anrichtet. Ich verstehe, wie rettungsbedürftig ich bin. Und ich verstehe immer besser, was in dieser Welt geschieht und warum sie so ist, wie sie ist. Mir fallen so viele Belege und Erfahrungen ein, die mir zeigen: Ja, dieses Evangelium ist tatsächlich wahr. Diese Diagnose trifft zu. Und deshalb kann ich mich auch darauf verlassen, dass in diesem Evangelium die heilende und rettende Botschaft enthalten ist, die mir tatsächlich hilft. Deshalb kann ich mit Freude mein Leben auf diese Botschaft bauen. Darin liegt für mich die ganze Kraft und Schönheit des Evangeliums.

Zudem wird in diesen 7 Punkten deutlich, warum dieses Evangelium zu allen Zeiten auf so viel Widerstand gestoßen ist. Ja, das Evangelium ist sehr gute Nachricht. Es ist rettende Nachricht, wenn wir verstanden haben, wie rettungsbedürftig wir sind. Aber solange wir der Meinung sind, dass wir eigentlich soweit ganz in Ordnung sind, ist dieses Evangelium pure Provokation. Und es steht damals wie heute im grundlegenden Widerspruch zu vielen Denkweisen, die in unserer Gesellschaft scheinbar ganz selbstverständlich sind.

Es ist nun einmal ein riesiger Unterschied, ob …

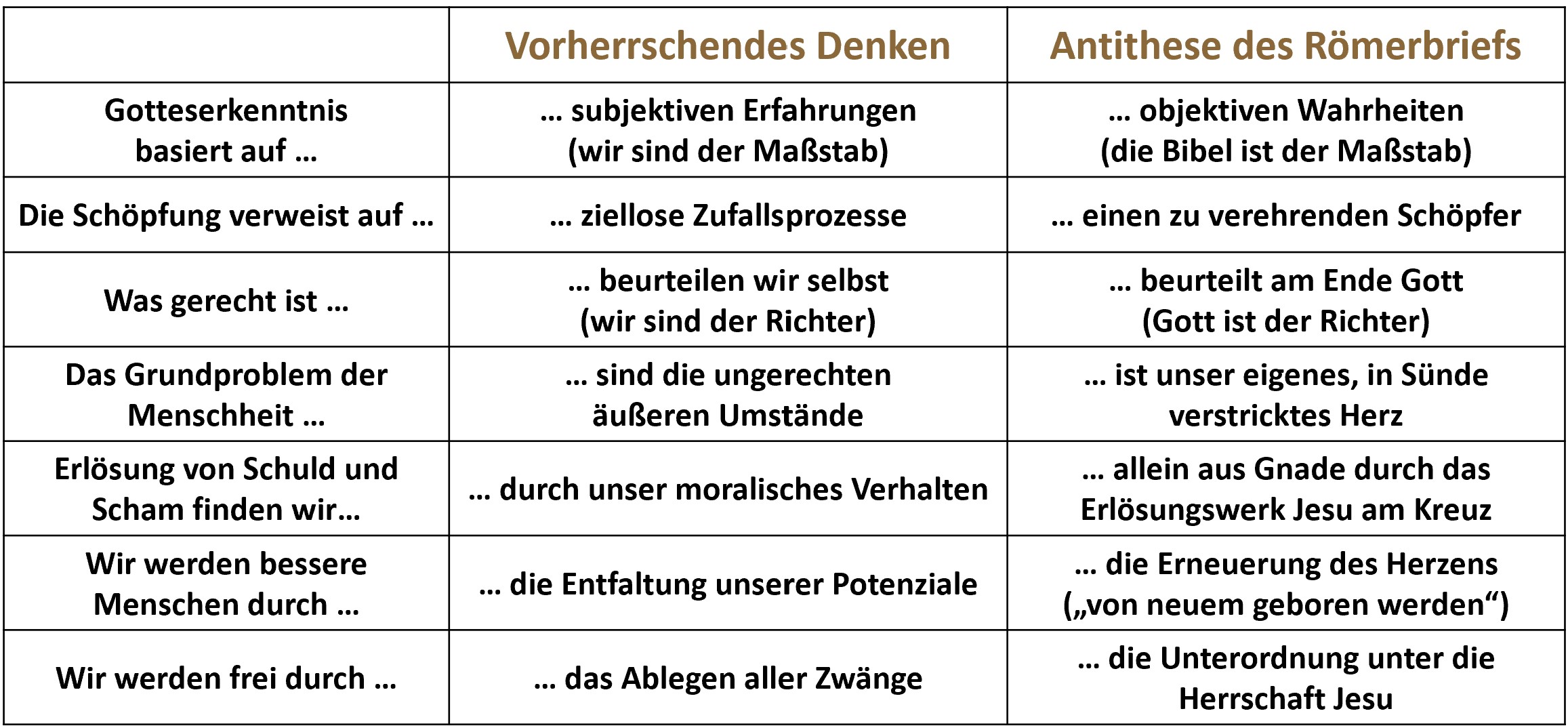

… wir die Wahrheit in uns selbst finden oder ob sie von außen auf uns zukommt und uns gegenübertritt.

… wir selbst und unsere subjektiven Erfahrungen der Maßstab für unsere Gotteserkenntnis sind, oder ob der Maßstab für unsere Gotteserkenntnis objektive Wahrheiten sind, die Gott uns in der Bibel offenbart.

… die Schöpfung nur auf ziellose Zufallsprozesse hinweist, die uns in unserer Autonomie in keiner Weise stören, oder ob die Schöpfung auf einen Schöpfer hinweist, der unsere Verehrung verdient.

… wir selbst beurteilen, was gerecht ist, oder ob wir uns bewusst sind, dass wir uns eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen, wo wir nach Gottes Maßstäben beurteilt werden und nicht nach unseren eigenen Maßstäben.

… das Grundproblem der Menschheit die bösen Umstände sind oder ob wir selbst das Problem sind, weil unser eigenes Herz hoffnungslos verstrickt ist in Sünde.

… wir uns selbst erlösen wollen durch moralisches Verhalten oder ob uns Erlösung ausschließlich durch Gnade geschenkt wird durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz.

… wir bessere Menschen werden, indem wir unsere eigenen Potenziale entfalten oder ob wir unseren alten Menschen am Kreuz in den Tod geben, damit der Heilige Geist uns ein neues Herz schenken kann und wir von neuem geboren werden.

… wir frei werden durch das Ablegen von äußeren Zwängen oder ob wir ganz im Gegenteil frei werden durch die Unterordnung unter die gute und heilsame Herrschaft Jesu!

Mir macht diese Gegenüberstellung zwischen dem Evangelium von Paulus und den Denkweisen in unserer Gesellschaft deutlich: Die gute Nachricht, die Paulus damals so viel Widerstand eingebracht hat, ist seither nicht populärer geworden. Auch heute noch steht sie so ziemlich gegen alles, was in unserer Gesellschaft scheinbar ganz selbstverständlicher Mainstream ist. Paulus hat damals geschrieben, dass seine Botschaft eine Torheit ist und ein Ärgernis ist (1. Korinther 1, 23). Diese Gegenüberstellung zeigt: Das hat sich bis heute nicht geändert.

Welches Evangelium predigen wir?

Umso mehr frage ich mich: Predigen wir in unseren Kirchen und Gemeinden wirklich das paulinische Evangelium? Konkret gefragt: Sprechen wir über Wahrheit und Irrtum? Oder wollen wir lieber niemand auf die Füße treten in Bezug auf seine persönlichen religiösen Vorstellungen? Sprechen wir darüber, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Verehrung verdient? Sprechen wir darüber, dass wir Menschen so tief in Sünde verstrickt sind, dass Gott uns im Gericht verurteilen muss? Machen wir deutlich, dass wir uns aus diesem Zustand nicht selbst retten können und dass wir deshalb von neuem geboren werden müssen? Rufen wir dazu auf, vor Jesus die Knie zu beugen und ihn zum Herrn unseres Lebens zu machen? Oder geht es uns letztlich um – vielleicht sogar fromme – Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung? Stehen wir und unsere Bedürfnisse im Zentrum unserer Botschaft oder steht Jesus und seine Herrschaft im Mittelpunkt?

Dieses Evangelium hat offenkundig noch nie dem Zeitgeist entsprochen. Dieses Evangelium kann und wird uns auch heute noch Widerspruch einbringen. Aber vergessen wir nicht: Trotzdem ist genau dieses Evangelium die erfolgreichste Botschaft aller Zeiten! Es war dieses Evangelium, das einst das menschenverachtende römische Reich trotz massivster Widerstände überwunden und die Welt umgekrempelt hat. Es ist dieses Evangelium, das bis heute alle Kulturen erreicht, durchdringt und verändert, obwohl es bis heute verfolgt, bekämpft und unterdrückt wird. Ich bin überzeugt: Dieses Evangelium ist der größte Schatz, den die Kirche Jesu hat und den unsere Gesellschaft so dringend braucht! Denn dieses Evangelium operiert nicht an den Symptomen der menschlichen Probleme herum. Dieses Evangelium geht an die Wurzel der Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und die Wurzel der Probleme ist und bleibt unser Herz, das in Sünde verstrickt ist.

Nachhaltige Gesellschaftstransformation bringt nur das Evangelium

So viele Erweckungsbewegungen der Vergangenheit haben bewiesen: Echte Gesellschaftstransformation entsteht nicht durch Aktivismus oder Umstürze sondern durch die Transformation der Herzen, die nur das Evangelium bewirken kann. Dieses Evangelium hat rettende, heilende, befreiende und erneuernde Kraft, weil es wahr ist, weil es eine zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit ist, weil es die richtige Diagnose über den Zustand von uns Menschen stellt und weil es uns deshalb auch die richtige Therapie bringt.

Und deshalb habe ich eine dringende Bitte an unsere Gemeinde- und Kirchenleiter, Verkündiger und Theologen: Bitte predigt genau dieses Evangelium, das Paulus gepredigt hat! Ich bin überzeugt, dass ihr feststellen werdet: Die Kirchen leeren sich nicht, weil dieses Evangelium provokant, kantig und anstößig ist. Im Gegenteil, ich bin mir sicher: Die Kirchen leeren sich immer dann, wenn wir uns von diesem Evangelium entfernen! Denn die Menschen spüren, dass jede andere Botschaft oberflächlich bleibt. Ein abgespecktes Evangelium mag nett und eingängig klingen, aber die Menschen spüren, dass es unsere Probleme nicht löst, dass es nur eine dünne Suppe ist, von der sich niemand ernähren kann. Aber das biblische Evangelium ist kraftvoll. Es macht den Menschen Mut und Hoffnung. Dieses Evangelium erneuert die Herzen und damit auch ganze Familien, Betriebe und Gemeinschaften. Deshalb lasst uns gemeinsam alles dafür tun, um diesen kostbaren Schatz zu hüten und zu bewahren. Und lasst uns gemeinsam mit Leidenschaft und Freude dieses Evangelium den Menschen und der Welt verkünden.