Thorsten Dietz berichtet: „Fundamentalismus“ ist in der öffentlichen Wahrnehmung ähnlich geächtet wie Rassismus oder Antisemitismus. Die Diagnose „Fundamentalist“ bedeutet deshalb „von Anfang an eine Ausgrenzung“ (S. 238). Wie sehr er damit recht hat, zeigen Äußerungen wie die des SPD-Manns Michael Roth, der twitterte, dass islamische Hassprediger so wenig zu Europa gehörten wie evangelikaler Fundamentalismus. Warum progressive und liberale Theologen trotzdem weiterhin konservative Christen mit diesem vergifteten Begriff belegen, wäre eine eigene Diskussion wert.

Beim Lesen von „Menschen mit Mission“ habe ich mich immer wieder gefragt: Bin ich in den Augen von Thorsten Dietz ein Fundamentalist? Mir schien zunächst, dass ich mich entspannen kann. Dinge, die für mich völlig selbstverständlich sind, wie z.B. die Nutzung moderner Technologie, zeitgemäßer Medien und Musik oder die Zusammenarbeit mit vielen Gläubigen für die Evangelisation beschreibt Dietz als Abkehr vom Fundamentalismus (S. 241). Ein fundamentalistisches Bibelverständnis fordert laut Dietz, dass „alle biblischen Beschreibungen … als Wahrheit akzeptiert werden, ohne Unterscheidung von wörtlicher, metaphorischer oder symbolischer Ebene.“ (S. 242) Ein solches Bibelverständnis halte ich nicht nur für blanken Unsinn, es ist mir in meiner langen evangelikalen Karriere eigentlich noch nie bewusst begegnet.

Verunsichert wurde ich dann aber doch, als ich las, dass man unter Fundamentalismus ein Schriftverständnis versteht, das „die völlige Irrtumslosigkeit und Widerspruchsfreiheit der Bibel behauptet“. Ins Fragen kam ich auch beim Lesen der Passagen, in denen Dietz als Gegenposition zum Fundamentalismus den Prediger und Evangelist Gerhard Bergmann mit den Worten zitiert, „dass es in der Bibel »Legenden, Mythen und Sagen, zwischen historischen und naturwissenschaftlichen Irrtümern« gebe“, kombiniert mit der Behauptung: „»Alle Verfasser [der Bibel] sind Kinder ihrer Zeit. Sie leben im Weltbild und den Vorstellungen ihrer Tage.« … »Die Bibel ist Gottes Wort, und zwar als Zeugnis von Gottes Offenbarung.«“ (S. 258). Muss ich solche Thesen gut finden, um kein Fundamentalist zu sein?

Für Dietz gilt jedenfalls: „Der Fundamentalismus ist wie sein Bibelverständnis keine traditionell christliche Position. Er ist ein junges Phänomen und entsteht in Reaktion auf die Moderne. Dieses Phänomen ist nicht konservativ, es ist reaktiv; es reagiert auf eine Moderne, die als radikale Verneinung des Christentums empfunden wird.“ (S. 275)

Was können wir von Thorsten Dietz lernen?

Bibelleser müssen beachten, dass das Wahrheitsverständnis der biblischen Autoren ein anderes sein kann als unser heutiges Wahrheitsverständnis. Dietz zitiert dazu den Theologen Heinzpeter Hempelmann: Der Wahrheitsbegriff der „Inerrancy-Konzeption“ in den sogenannten „Chicago-Erklärungen“ sei der moderne, „aus rationalistischem Geist formulierte Begriff mathematischer Richtigkeit“ (S. 265). Das passt für Hempelmann nicht zum Wahrheitsbegriff der Bibel. Tatsächlich verwirft auch die erste Chicago-Erklärung die Ansicht, dass man von der Bibel „moderne technische Präzision“ erwarten dürfte (Artikel XIII).

Ähnlich argumentiert auch der Theologe Armin Baum. In seinem offen.bar-Vortrag über das historische Wahrheitsverständnis des Neuen Testaments erläutert er: Aus antiker Sicht galt es als wahr, eine Rede sinngemäß zu zitieren. Heute erwarten wir von einem Zitat hingegen eine wortwörtliche Übereinstimmung, wenn es als wahr gelten soll. Mit solchen Differenzen im Wahrheitsverständnis müssen wir also rechnen.

Dietz warnt zudem vor falschen Motivationen für bibeltreue Haltungen: „Das absolute Vertrauen auf die Bibel ist die Kehrseite eines totalen Misstrauens gegenüber der modernen Welt.“ (S. 274) Ich finde es wichtig, sich solchen Anfragen selbstkritisch zu stellen. Die Bibel taugt nicht als Kompensation für eine immer verwirrendere Welt. Wie verbreitet solche Fehlhaltungen sind, scheint mir allerdings pure Spekulation zu sein. Nach meiner Wahrnehmung ist auch sehr konservativen Christen zumeist bewusst, dass die Bibel nicht immer leicht zu verstehen ist und an vielen Stellen unterschiedlich ausgelegt werden kann – weshalb sie natürlich auch kein Hort endgültiger Klarheit in sämtlichen Fragen ist. Sofern der Satz von Thorsten Dietz als feste Zuschreibung gemeint ist, müsste man ihn zumindest in seiner Pauschalität entschieden zurückweisen.

Richtig ist aber: Es gibt unter Evangelikalen die Gefahr, spezielle Bibelauslegungen zum Maßstab für Alle zu machen. Das ist immer dann besonders problematisch, wenn Machtmenschen in einer Gemeinschaft ihre spezielle Bibelauslegung missbrauchen für Manipulation und Machtmissbrauch. Solche zerstörerische Dynamiken habe ich selbst erlebt. Und in Gesprächen mit Postevangelikalen habe ich leider immer wieder davon gehört. Wir sollten deshalb immer streng darauf achten, unter der Schrift zu bleiben. Weder dürfen wir uns selbst zum Richter über richtig und falsch in der Bibel machen. Noch sollten wir meinen, immer ganz genau zu wissen, wie die Bibel im Einzelnen auszulegen ist.

Gibt es Anfragen oder Gegenperspektiven zu den Thesen von Thorsten Dietz?

In seinem Worthausvortrag „Entstehung und Autorität des neutestamentlichen Kanons“ hat Thorsten Dietz die Annahme einer unfehlbaren Bibel deutlich kritisiert, ebenso wie sein Worthaus-Kollege Siegfried Zimmer, der davon ausgeht, dass die Bibel „hunderte von Fehlern“ enthält. Wer dem nicht zustimmen kann, hat laut Zimmer ein „fundamentalistisches Bibelverständnis“. Ist die Annahme, dass die Bibel unfehlbar oder irrtumslos ist, also ein Kennzeichen für einen modernen, „reaktiven“ Fundamentalismus?

Natürlich muss der Begriff „Unfehlbarkeit“ sorgfältig definiert und gegen Missverständnisse und Übertreibungen abgegrenzt werden. Grundsätzlich ist aber die Annahme, dass die kanonischen Schriften irrtums- oder fehlerlos sind, alles andere als eine moderne Erfindung. Man findet sie zum Beispiel bei den apostolischen Vätern, bei Augustinus und bei Luther[1]. In der Neuzeit lesen wir in der Lausanner Verpflichtung von 1974 über die Autorität von Gottes Wort: „Es ist ohne Irrtum in allem, was es verkündigt.“ Im Jahr 2016 freute sich die weltweite evangelische Allianz, dass sie mit der katholischen Kirche in Bezug auf die „Irrtumslosigkeit der Schrift“ völlig übereinstimmt.

Noch wichtiger ist: In der Bibel selbst ist nirgends von Fehlern, Irrtümern oder Widersprüchen in den Heiligen Schriften die Rede, im Gegenteil: Durchgängig gelten die Texte als vom Geist Gottes inspiriert. Entsprechend wird ihnen ausnahmslos höchste Autorität beigemessen. Der Theologe Gerhard Maier schrieb in seinem Buch “Biblische Hermeneutik”: „Im Neuen Testament wird das gesamte damalige ‚Alte Testament‘ … als von Gott eingegeben aufgefasst.“ (S. 83) Für die Autoren des Neuen Testaments waren „die beiden Wendungen ‚Die Schrift sagt‘ und ‚Gott sagt‘ untereinander austauschbar.“ (S. 150) Für sie war also klar: Wenn die Schrift etwas sagt, dann spricht Gott selbst. Entsprechend bekennt die Deutsche Evangelische Allianz: „Die Bibel … ist Offenbarung des dreieinen Gottes.“

Auch neutestamentliche Texte werden schon in der Bibel selbst auf das Autoritätsniveau der alttestamentlichen Schriften gehoben (2.Petr.3,16; Offb.22,18-19). Eine Trennung zwischen Schrift und Offenbarung, in der biblische Texte nur noch ein menschlich-kritisierbares „Zeugnis von Gottes Offenbarung“ sind oder ein „Kanon-im-Kanon-Ansatz“ ist aus der Bibel nirgends ableitbar. Gerhard Maier stellt vielmehr klar: „So etwas wie unsere kritische Theologie gegenüber der Schrift wäre weder für Jesus noch für die jüdischen Schriftgelehrten seiner Zeit denkbar gewesen.“[2]

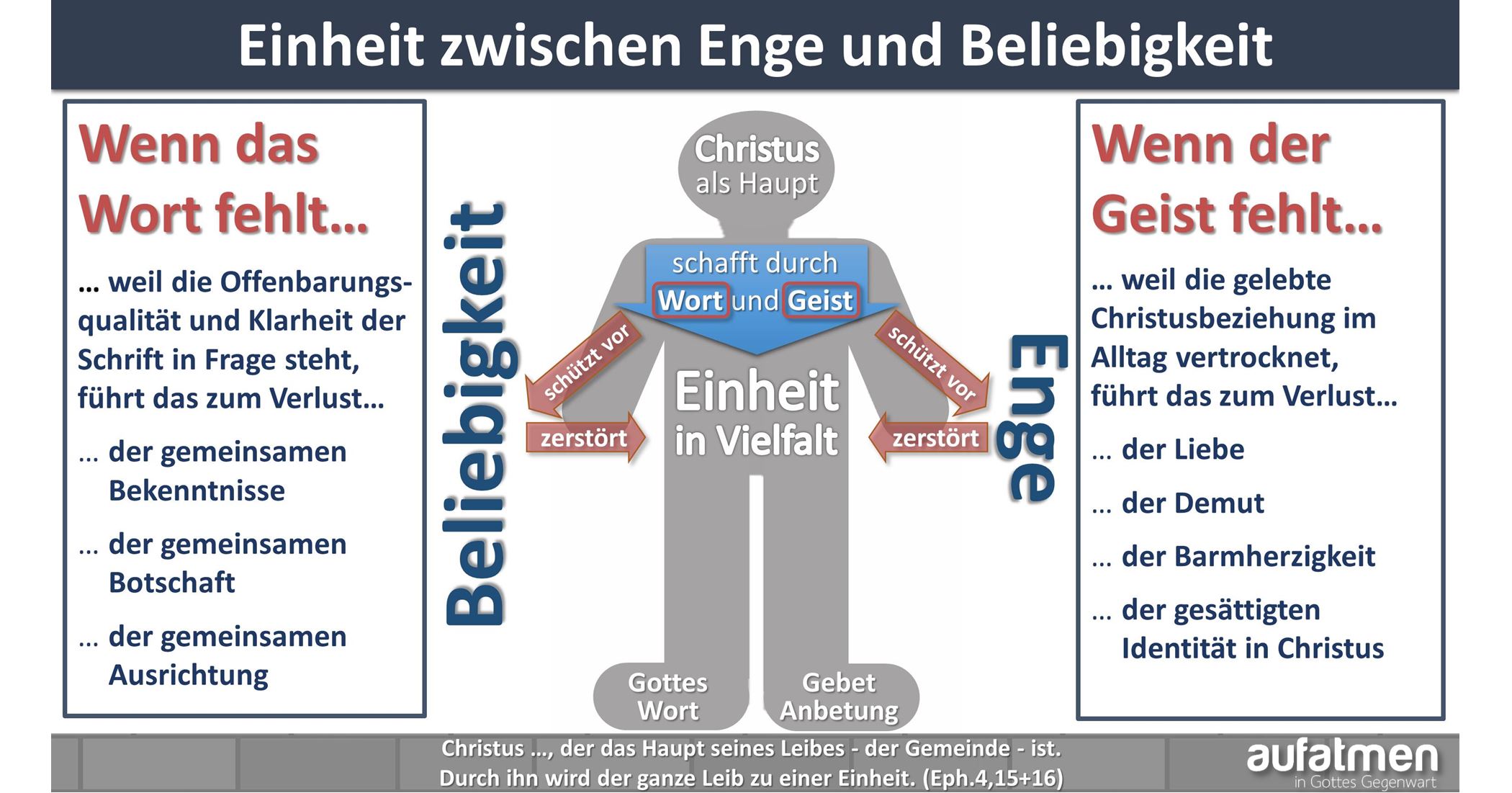

Wer davon ausgeht, dass die ganze Schrift von Gott inspiriert ist, kann in der Bibel zwar durchaus gegensätzlich erscheinende Pole erkennen, die gesunde Spannungsfelder erzeugen. Klar ist aber auch: Würden biblische Autoren einander hart widersprechen, dann wäre der Offenbarungscharakter und die Einheit der Schrift verloren. Dann könnte DIE Bibel nichts sagen. Sie könnte kein Maßstab für Glaube und Leben sein.

Heinzpeter Hempelmann schrieb deshalb: „Die Bibel ist nicht teilweise Wort Gottes, in anderen Teilen bloß Menschenwort … Es maßte sich ja einen ‚Gottesstandpunkt‘ an, wer in ihr unterscheiden wollte zwischen Gottes- und Menschenwort … Sowohl philosophische wie theologische Gründe machen es unmöglich, von Fehlern in der Bibel zu sprechen. Mit einem Urteil über Fehler in der Bibel würden wir uns über die Bibel stellen und eine bibelkritische Position einnehmen … Die Bibel ist als Gottes Wort Wesensäußerung Gottes. Als solche hat sie teil am Wesen Gottes und d.h. an seiner Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit. Gott macht keine Fehler.“[3] Diese Position hat mit einem randständigen, weltflüchtigen Fundamentalismus nichts zu tun. Sie ist nicht einmal spezifisch evangelikal. Sie ist biblisch, reformatorisch – und weithin christlich[4].

Worüber sollten wir uns dringend gemeinsam klar werden?

Wollen wir uns einerseits hüten vor der Versuchung, eigene Auslegungen der Bibel als unhinterfragbare Wahrheiten darzustellen? Wollen wir andererseits festhalten am reformatorischen Prinzip, dass die Schrift sich selbst auslegen muss, weil sie als Gottes heiliges, verlässliches Wort die letzte Autorität hat?

————————————————————————————–

[1] „Wieviele Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter gefunden worden! Wie oft widersprechen sie sich selbst! Wie oft sind sie untereinander verschiedener Meinung! … Keiner hat der Heiligen Schrift Vergleichbares erreicht … Ich will …, dass allein die Heilige Schrift herrsche … [Ich] ziehe … als hervorragendes Beispiel Augustinus heran … was er in einem Brief an Hieronymus schreibt: ‚Ich habe gelernt, nur den Büchern, die als kanonisch bezeichnet werden, die Ehre zu erweisen, dass ich fest glaube, keiner ihrer Autoren habe geirrt.“ Martin Luther in: Assertio omnio articulorum, Vorrede (1520). Einschränkend muss man sagen, dass Luther durchaus Zweifel an manchen Aussagen im Neuen Testament äußerte. Dabei ging es ihm aber nicht um Bibel- sondern um Kanonkritik, wie der Theologe Clemens Hägele erläutert. Luther konnte die Apostolizität mancher NT-Bücher anzweifeln. Aber „mit einer apostolischen Fehlleistung rechnet er nicht.“

[2] Gerhard Maier im Vortrag „Der Offenbarungscharakter der Schrift“ gehalten am 27.9.21 für die Mediathek offen.bar (https://youtu.be/EFYqmRdRTZI)

[3] Heinzpeter Hempelmann: Plädoyer für eine Hermeneutik der Demut. Zum Ansatz einer Schriftlehre, die von der Schrift selbst zu lernen sucht, in: Theologische Beiträge 33 (2002) 4, S. 179–196, Abschnitt 2.5 und 3.2

[4] Gerhard Maier berichtet: Die Trennung zwischen Offenbarung und biblischem Text hat sich erst nach der Aufklärung durchgesetzt. Die Auffassung, dass die biblischen Texte ein menschliches „Produkt der Kirche“ seien, „hätte während vier Fünftel der Kirchengeschichte keine Chance gehabt, als christlich bewertet zu werden.“ In: Biblische Hermeneutik, S. 106

Weiterführend:

- Ist die Bibel unfehlbar? Was die Kirchenväter und die Bibel selbst zur Irrtumslosigkeit der Bibel sagen

- Das biblische Bibelverständnis – Wie die Bibel gern selbst gelesen werden möchte

- Das Bibelverständnis der apostolischen Väter

⇒ Weiter geht’s mit Frage 4: Machen sich die Evangelikalen durch ihren Umgang mit der Wissenschaft unglaubwürdig?

⇒ Hier geht’s zur Übersicht über die gesamte Artikelserie.