Der stellvertretende Opfertod Jesu ist der innerste Kern des Evangeliums. Die theologische Verwirrung um die Bedeutung des Kreuzes zeigt, wie sehr das vorherrschende Schriftverständnis der Kirche schadet.

⇒ Dieser Artikel kann hier auch als PDF heruntergeladen werden

„Heute geht’s ans Eingemachte.“ Mit diesen Worten beginnt Dr. Thomas Breuer seinen Worthaus-Vortrag über die Bedeutung des Kreuzestodes.1 Auch der ehemalige Präses der EKD, Nikolaus Schneider, sieht in der Kreuzestheologie den „Eckstein und Stolperstein“ der Theologie- und Kirchengeschichte.2 Der Theologe Werner Thiede spricht gar vom „Kernbestand“ und „innersten Heiligtum aller großen Konfessionen“.3 Ihnen allen ist also klar: Beim Kreuz geht es um den innersten Kern des Evangeliums. Wer die Kreuzestheologie ändert, verpasst dem Christentum keinen neuen Haarschnitt – er nimmt eine Herztransplantation vor.

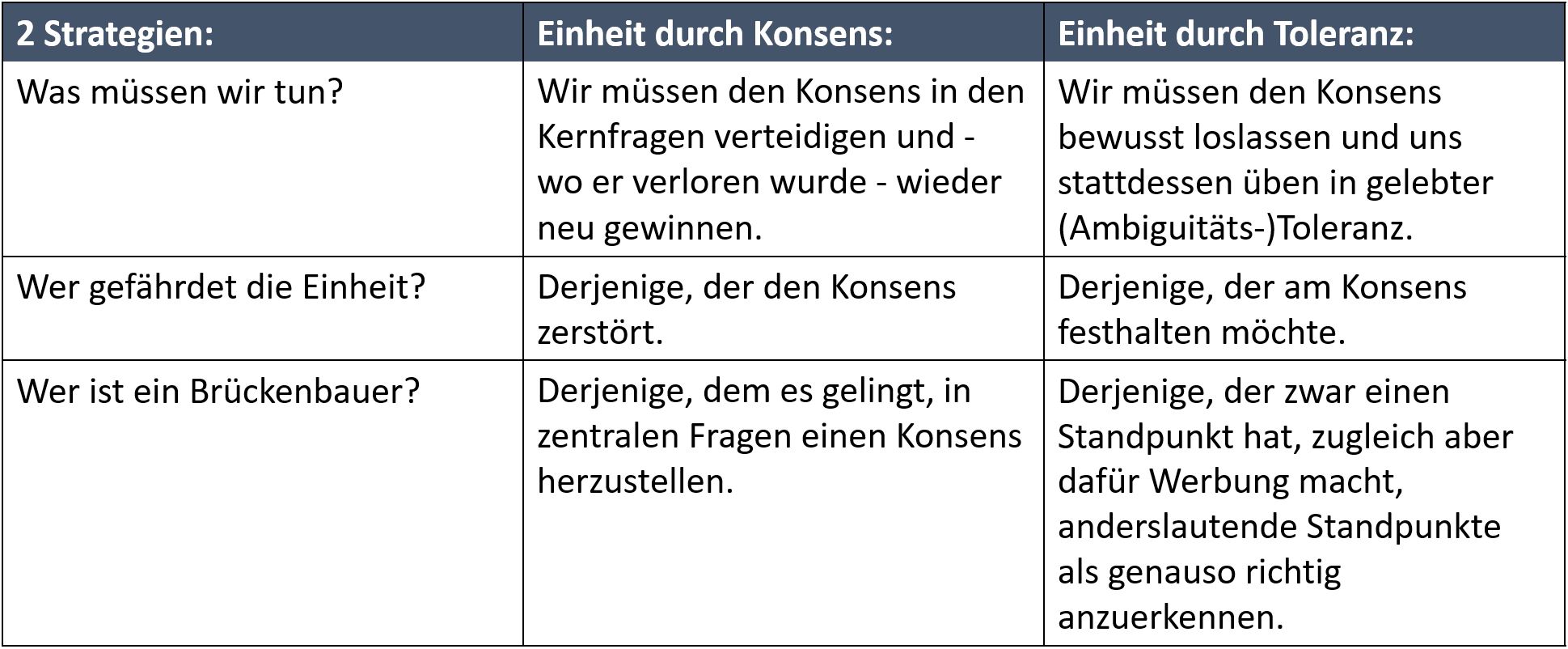

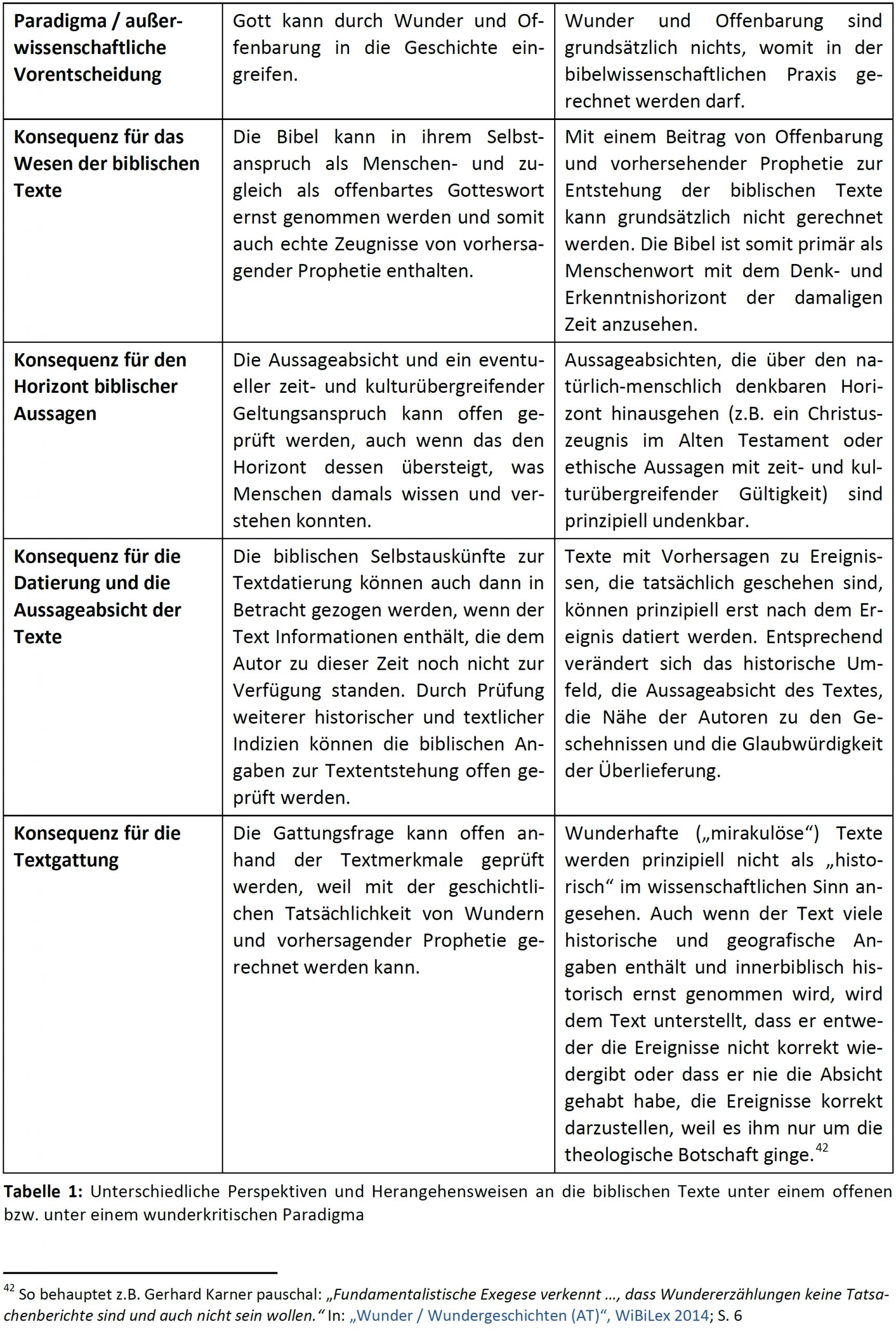

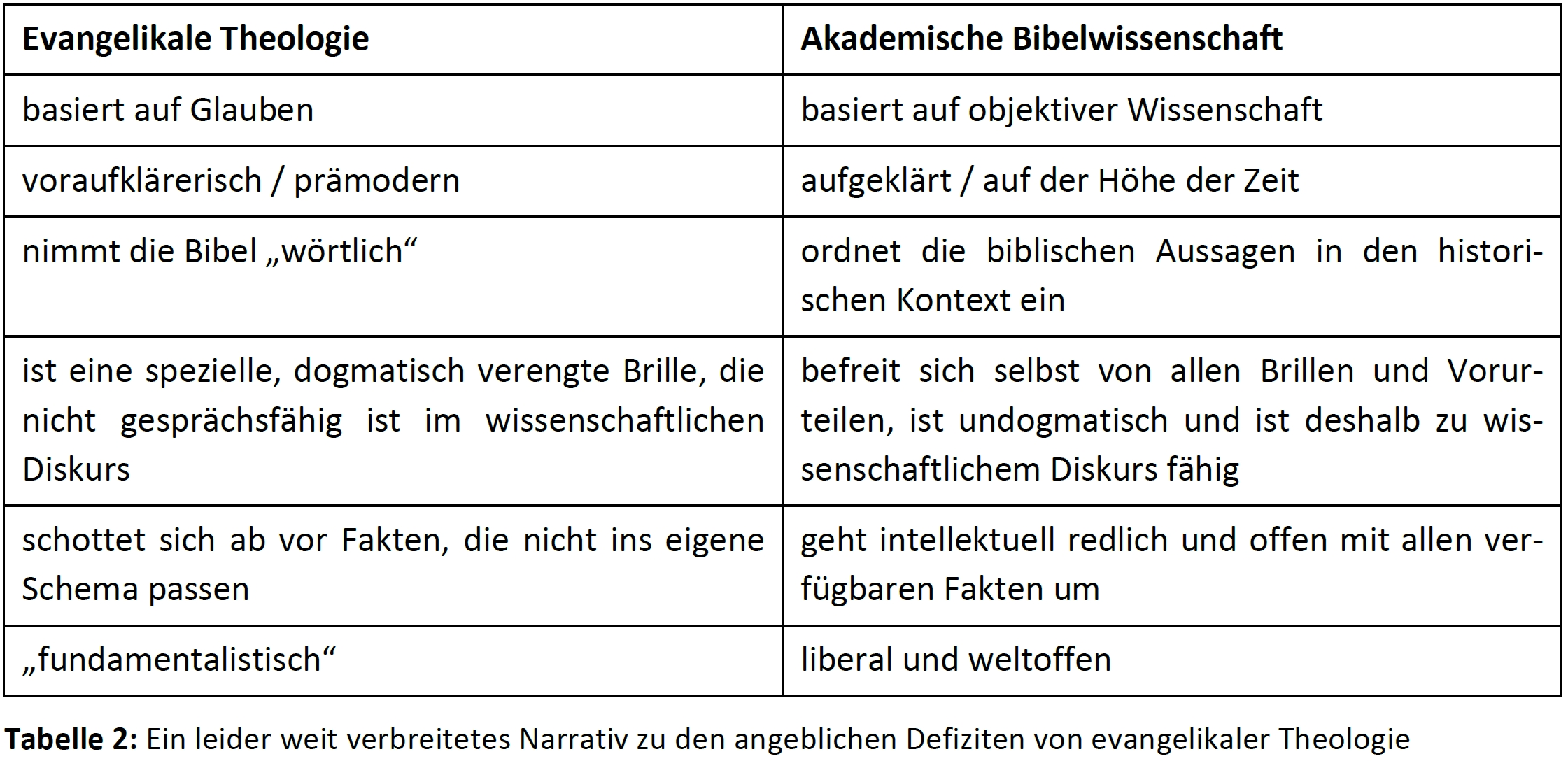

Umso seltsamer wirkt es auf mich, wenn immer wieder behauptet wird: Ein liberales Schriftverständnis ändere doch gar nichts an den Kernaussagen des Evangeliums. In den wesentlichen Dingen seien sich doch alle einig.4 Nirgendwo wird diese Behauptung deutlicher widerlegt als bei der Frage nach der Bedeutung des Kreuzestodes.

Weshalb ist Jesus am Kreuz gestorben?

Jahrzehntelang war für mich die Antwort auf diese Frage simpel und sonnenklar: Für mich! Um meiner Vergehen willen! Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe. Sein Opfer hat meine Schuld bezahlt („gesühnt“). Mein Schuldschein hängt am Kreuz. Deshalb habe ich freien Zugang zu Gott und mein Name steht im Buch des Lebens.

Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass es bei diesen allerzentralsten Aussagen des Christentums irgendetwas zu diskutieren gäbe. Weit gefehlt! Vor einigen Jahren wurde ich erstmals mit einer theologischen Welt konfrontiert, in der bei dieser Frage überhaupt gar nichts klar ist, im Gegenteil: Ein ganzer Wust an „Deutungen“ des Kreuzestodes schwappte mir entgegen.5 Nur eines war für einige dieser Theologen ganz sicher: Meine simple Sühneopfererklärung sei jedenfalls grundverkehrt6, denn:

„Gott braucht kein Opfer und schon gar kein Blut“

So formuliert es sowohl der Theologieprofessor Wilfried Härle7 als auch Dr. Breuer in seinem Worthaus-Vortrag1. Prof. Härle ergänzt: „Wird diese Einsicht verloren wird alles vom Ansatz her falsch.“ Und Dr. Breuer legt in seiner vernichtenden Kritik der Sühneopfertheologie nach: „Ein Gott der Menschenopfer braucht ist nicht der gütige Vater, es ist nicht Jahwe, es ist der Gott Moloch. Es ist kein Gott dem man vertrauen kann.“ „Jesu Tod an sich ist sinnlos.“ „Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, erlösend ist allein die Liebe Gottes.“

Bei solchen Sätzen atme ich tief durch. Worthaus ist schließlich kein ultraliberales Skeptikerportal, sondern wird von Christen quer durch alle Denominationen und Prägungen gehört und geschätzt. Und Dr. Breuer ist mit dieser Sichtweise ja nicht allein. Gebahnt wurde diese Entwicklung schon lange vor ihm von prägenden protestantischen Theologen wie Friedrich Schleiermacher8 oder Rudolf Bultmann9, die sich damit deutlich von der reformatorischen Kreuzestheologie10 absetzten. 1986 erklärte der Theologe Christoph Blank, dass keine Lehre des Christentums größeren Schwierigkeiten begegne als die Lehre vom stellvertretenden Sühnetod.11 Inzwischen hält Christoph Wiesing die Sühneopfertheologie im protestantischen Raum „aus guten Gründen für weitgehend abgelöst.“ Selbst engagierte Pfarrer würden ihm sagen: „Das glaubt bei uns keiner mehr.“ 12 In der Tat berichtete ‚Die Welt‘ schon 2009 darüber, wie auch führende Theologen und Kirchenleiter die Sühnetheologie verworfen haben. Was ist da nur passiert?

Was spricht gegen die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer?

Die Argumente, die von verschiedensten Seiten vorgebracht werden, sind vielfältig. Die geläufigsten lauten in etwa wie folgt:

- Die Bibel selbst kenne eine Reihe von „Deutungen“ für Jesu Kreuzestod. Die Deutung als Sühneopfer bzw. als stellvertretender Opfertod sei nicht einmal die wichtigste. Insbesondere in den Evangelien komme sie kaum vor, ebenso wenig in den altkirchlichen Bekenntnissen.

- Jesus selbst habe seinen Tod nicht als stellvertretendes Opfer gesehen. Seine Aussagen beim Abendmahl seien ihm erst nachträglich in den Mund gelegt worden.

- Die Sühneopfertheologie hätte sich letztlich erst durch die „Satisfaktionslehre“ des mittelalterlichen Theologen Anselm von Canterbury (1033 bis 1109) durchgesetzt. Sie beruhe auf einem mittelalterlichen Rechtsverständnis.

- Dass das Leben eines Anderen (egal ob Tier oder Mensch) für unsere Vergehen sühnen könne, sei für heutige Menschen nicht nachvollziehbar. Ein großer Prozentsatz heutiger Christen könne damit nichts mehr anfangen.

- Sowohl das Alte wie das Neue Testament zeuge davon: Gott brauche das Kreuz nicht, um Sünden zu vergeben. Jesus konnte z.B. dem Gelähmten auch vor seinem Kreuzestod Sündenvergebung zusprechen (Matth. 9,2). Es wäre ja auch seltsam, wenn Gott einen Opfertod benötigen würde, während wir Menschen einander einfach so vergeben können (und sollen!). Dann könnten wir Menschen ja mehr als Gott.

- Die Sühneopfertheologie führe zu einem sehr problematischen Gottesbild von einem gewalttätigen Gott, der Blut sehen will, um seinen Zorn stillen zu können. Das stünde im klaren Widerspruch zu Jesu Lehre von der Feindesliebe. Ein Gott, der gleichzeitig seinen Feinden vergibt (Luk.23,34) und Menschenopfer für die Vergebung braucht, wäre schizophren. Dr. Breuer kommentiert: „Das ist kein Gottesbild, das ich heute akzeptieren kann.“ 1

Schon diese Aufzählung zeigt: Die Argumente gegen das Sühneopfer sind nicht primär eine Folge von intensivem Bibelstudium, sondern im Wesentlichen intellektueller und philosophischer Natur.13 Das ist auch nicht verwunderlich. Denn kaum eine Lehre in der Bibel ist so vielfältig, eindeutig und klar belegt wie die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer Jesu:

Das stellvertretende Sühneopfer: Eine der bestbezeugten Lehren der Bibel

Riesige Stapel von Bibelstellen

War der Tod Jesu sinnlos, wie Dr. Breuer behauptet? In der Tat gibt es einige Verse im Neuen Testament, die Parallelen nahelegen zwischen dem Tod Jesu und dem Tod der alttestamentlichen Propheten14. Die meisten Theologen räumen aber ein, dass dem Tod Jesu im Neuen Testament darüber hinaus eine einzigartige Heilsbedeutung zugeschrieben wird. Walter Klaiber äußert sogar: Wer die Heilsbedeutung des Todes Jesu „streichen wollte, bekäme ein dünnes neues Testament“.15

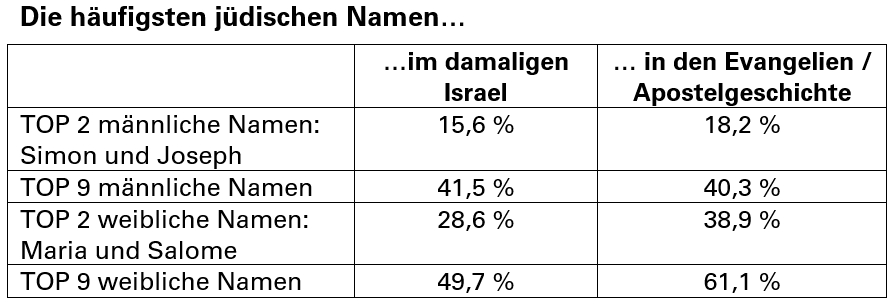

Dass er damit recht hat lässt sich leicht beweisen. Als „Bibelstellenstapler“ werden ja heute gerne diejenigen verspottet, die ihre Meinung mit Bibelstellen beweisen wollen. Bei der Frage nach der Heilsbedeutung des Kreuzestodes nehmen diese Stapel geradezu schwindelerregende Höhen an. So spricht das Neue Testament im Blick auf das Kreuz vielfach von Sühne16 und Versöhnung17, vom Opfer18, vom (geschlachteten) Opferlamm19 und vom für uns vergossenen Blut20. Darüber hinaus lesen wir, dass wir mit Jesu Leben als „Lösegeld“ und mit seinem Blut „erkauft“, „losgekauft“ bzw. „teuer erkauft“ wurden21. Wir lesen, dass er „für uns“ stellvertretend starb und hingegeben wurde, ja dass er für uns zur Sünde und zum Fluch gemacht wurde22. Das Neue Testament macht außerdem vielfach deutlich, dass der Tod Jesu kein Zufall oder Unfall war. Jesus musste sterben. Der Kreuzestod war ein aktiver Hingabeakt, den Gott vorausgesagt und von langer Hand geplant hatte23 (was klar gegen die von Dr. Breuer und Prof. Zimmer vertretene Überzeugung spricht, dass Jesus bis zuletzt nicht klar gewesen sei, ob er stirbt24). Und schließlich dürfen wir nicht vergessen: Es gibt nicht nur einzelne Verse sondern ganze Kapitel im Neuen Testament, in denen die Heilsbedeutung des Kreuzes ausführlich entwickelt und entfaltet wird, vor allem in Römer 3 sowie im Hebräerbrief in den Kapiteln 2 bis 10.

Heilsbedeutung des Kreuzestodes im NT: Riesige Stapel von Bibelstellen

Ein engmaschiges Netz

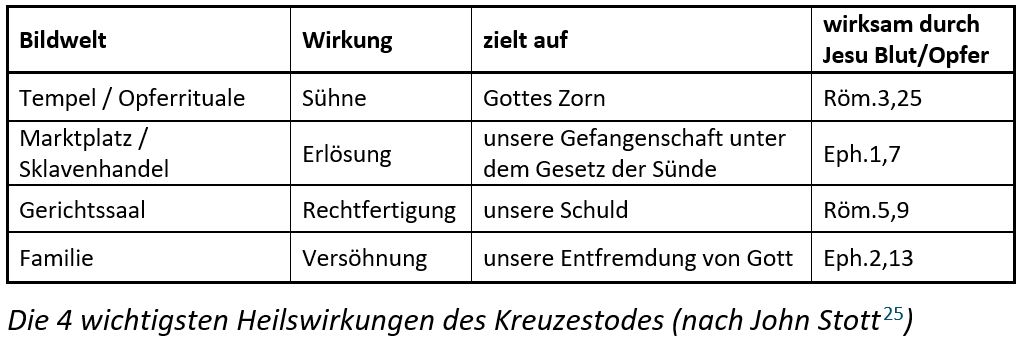

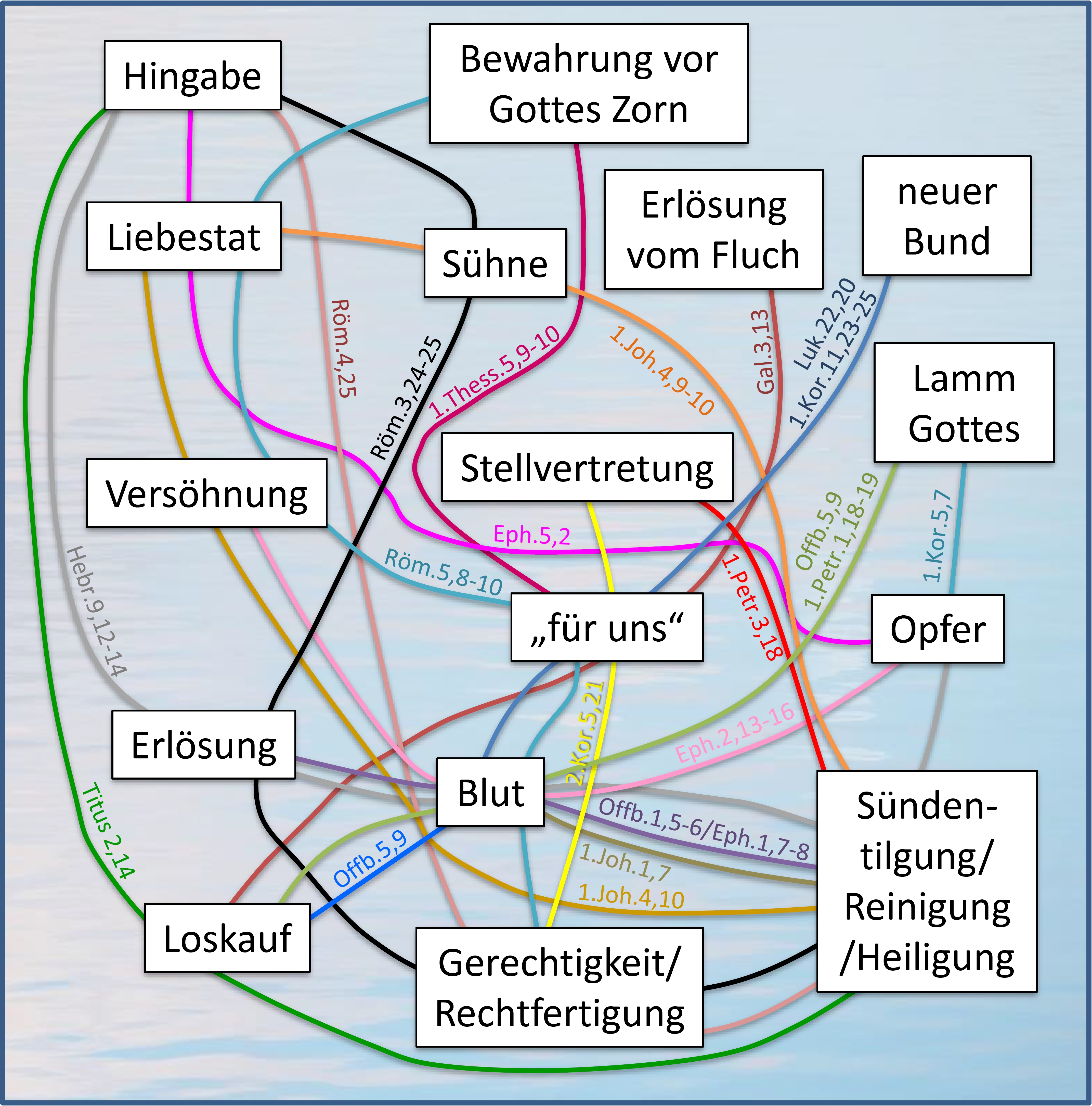

Die Frage ist allerdings: Warum enthält das Neue Testament zur Deutung des Kreuzestodes so viele verschiedene Bilder, Begriffe und Metaphern aus völlig unterschiedlichen Bildwelten? Haben die Apostel und die ersten Christen womöglich wild herumgerätselt, um Jesu Tod zu verdauen? Hat jeder seine eigene Theorie zur Bedeutung des Kreuzestods entwickelt? Können wir uns somit heute aussuchen, welche uns am ehesten zusagt?

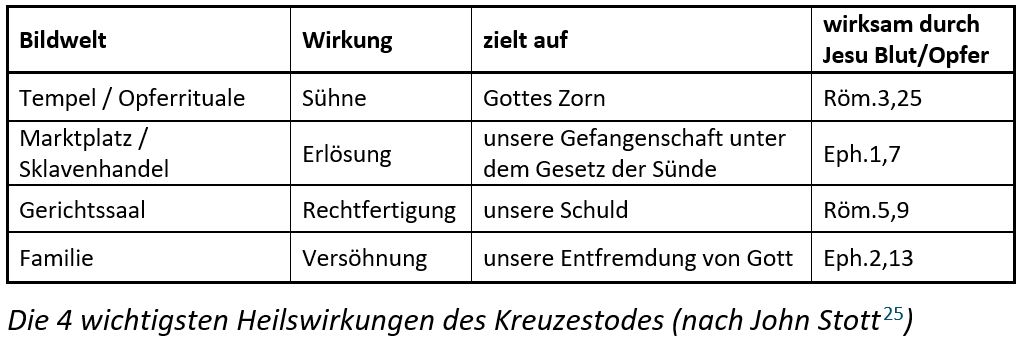

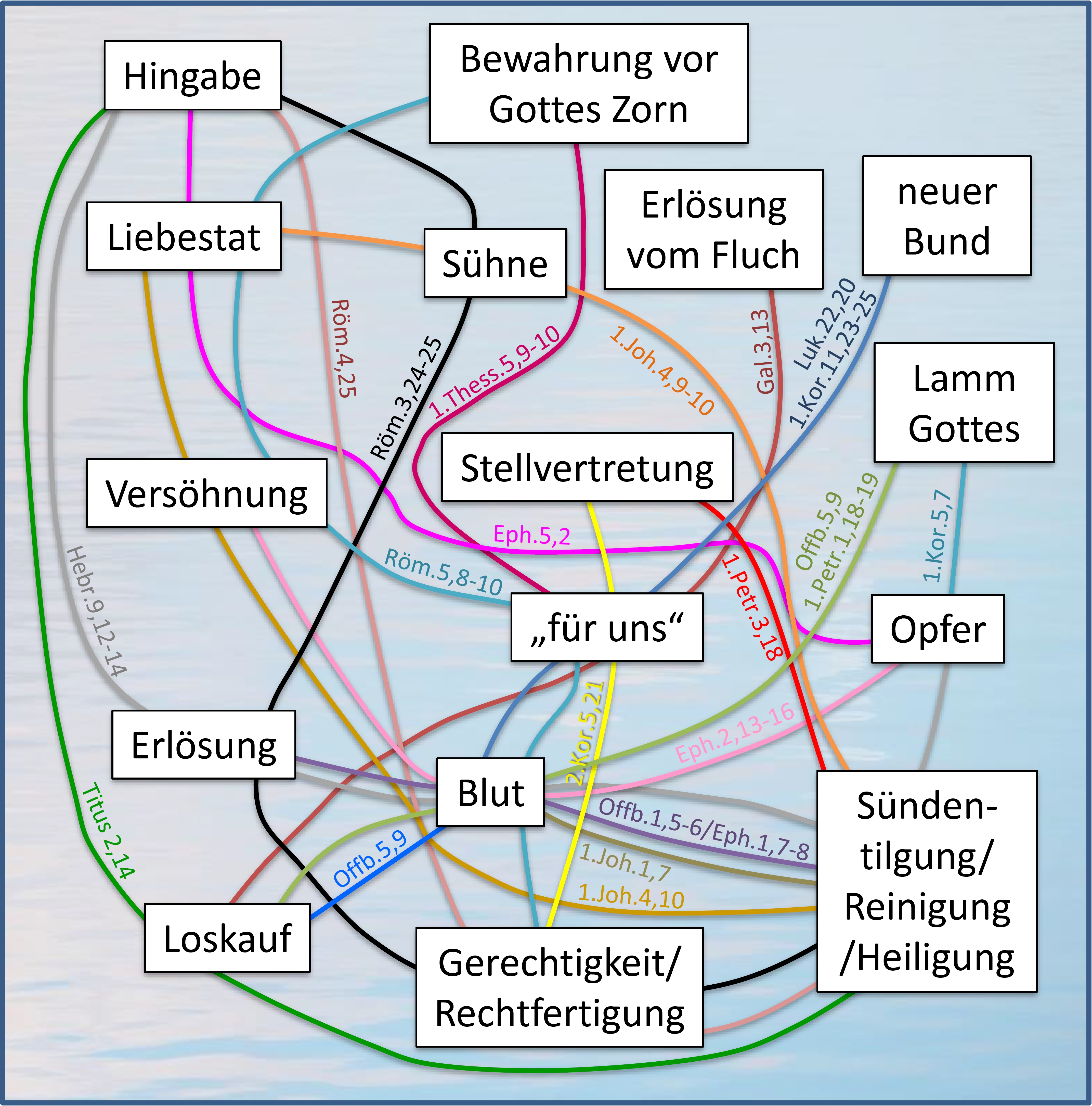

Wenn man das Neue Testament genauer analysiert fällt auf: Viele Bibelverse enthalten mehrere dieser Bilder und Begriffe gleichzeitig! Sie beziehen diese Metaphern ganz direkt aufeinander! Grafisch aufbereitet zeigt sich: Die unterschiedlichen Begriffe und Metaphern sind so engmaschig und vielfältig miteinander vernetzt, dass man sie unmöglich isoliert betrachten kann, im Gegenteil: Sie hängen alle miteinander zusammen! Sie ergänzen und erläutern sich gegenseitig.26 Der Theologe John Stott schreibt dazu: Auch wenn die Bilder teils ganz verschiedene Bildwelten von Recht und Handel heraufbeschwören, sind sie trotzdem „nicht alternative Erklärungen für das Kreuz, die uns eine Bandbreite liefern, aus der wir auswählen können, sondern sie ergänzen einander, indem jedes einen entscheidenden Teil zum Ganzen beiträgt.“ John Stott weist außerdem nach: Das stellvertretende Blutvergießen Jesu ist die gemeinsame Basis aller dieser Begriffe: „Wenn Gott in Christus nicht an unserer Stelle gestorben wäre, könnte es weder Sühnung noch Erlösung, weder Rechtfertigung noch Versöhnung geben.“ 25 (siehe auch Tabelle oben) Somit ist auch klar, dass die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer tatsächlich zentral ist im Neuen Testament, wie der Theologe Thomas Knöppler bestätigt: „Es ist kaum zu bestreiten, dass die Sühneaussagen eine enorme Verbreitung und in fast allen neutestamentlichen Schriften ihren Niederschlag gefunden haben.“ 27

Die „Deutungen“ des Kreuzestodes hängen eng miteinander zusammen

Tatsächlich finden wir das stellvertretende Sühneopfer nicht erst im Neuen Testament. Es zieht sich vielmehr wie ein roter Faden durch die ganze Bibel:

Endlose rote Fäden

Das zeigt sich z.B. am Motiv des Lammes, das stellvertretend für Menschen stirbt. Als Abraham beinahe seinen Sohn geopfert hätte, starb ein Schaf an Isaaks Stelle (1.Mo.22,1-14). Erstaunlich: Abraham wurde extra nach „Moriah“ geschickt, dem späteren Ort des Tempelbergs, an dem der himmlische Vater tatsächlich seinen Sohn blutig sterben sah. Ist es überhaupt möglich, hier keinen Zusammenhang zu sehen?

Noch prägnanter ist die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten, in der Gott gleichzeitig als Richter und als Erlöser auftritt, der die Kinder Israels durch das Blut eines geschlachteten Lammes vor seinem tödlichen Gericht bewahrt (2.Mos. 12). Israel feiert dieses Ereignis bis heute mit dem Passafest. Und bezeichnend ist: Nach der Chronologie des Johannes hing Jesus genau in dem Moment am Kreuz, als die Lämmer für das Passafest geschlachtet wurden. Ganz ehrlich: Kann das überhaupt Zufall sein?

Und natürlich sind die vielen alttestamentlichen Opferrituale (beginnend bereits bei Kain und Abel) klare Motive für das im Neuen Testament aufgenommene Bild des stellvertretenden Blutvergießens.28 Genau wie im alten Bund, in dem das Volk mit dem Blut der Opfertiere gereinigt wurde, so stehen in der Offenbarung Menschen vor dem Thron Gottes, die „ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben“ (Offb.7,14). Besonders eindrücklich ist der Bezug zum großen jährlichen jüdischen Versöhnungsfest (Jom Kippur)29, an dem der Hohepriester den Deckel der Bundeslade („Sühnedeckel“) mit Opferblut bespritzte, um stellvertretend Sühne für die Sünden des Volkes zu erwirken.30 Das Neue Testament bezeichnet Jesus als Hohepriester, der die Sühnung der Sünden durch das Vergießen seines eigenen Bluts bewirkt.31 Das Kreuz ist für Paulus der „Sühnedeckel“ (Röm.3,25), also der neue Ort, an dem unsere Sünden gesühnt werden. Dass Jesus dort für uns auch den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat (Gal 3,13) basiert auf der alttestamentlichen Lehre, dass ein „am Holz“ aufgehängter Verbrecher ein Fluch Gottes ist (5.Mo.21,22-23).

Das Lamm, das Blut, die Opfer, der Fluch, der Sühnedeckel, der Hohepriester, das Fluchholz: So unglaublich viele Bilder ziehen sich wie rote Fäden quer durch die ganze Bibel! Allesamt unterstreichen und illustrieren sie die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer.

Von Mose bis zur Offenbarung: Das stellvertretend geschlachtete Lamm

Aber das ist immer noch nicht alles. Das vielleicht stärkste Argument für die Lehre vom stellvertretenden Opfertod stammt vom Propheten Jesaja:

Lange schon vorhergesagt

Eine „Deutung“ ist immer etwas Nachträgliches. Die Sühneopferlehre kann aber schon deshalb keine „Deutung“ sein, weil sie schon hunderte Jahre vor Jesus aufgeschrieben wurde! In dem unglaublichen Kapitel Jesaja 53 werden nicht nur viele Details der Kreuzigung vorhergesagt, auch der stellvertretende Opfercharakter dieses Todes wird vielfach und eindeutig beschrieben:

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“

„Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“

Auch hier taucht das Bild des geschlachteten Lammes auf, das stellvertretend unsere Sünden trägt:

„Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird…“

„Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat…“

„…denn er trägt ihre Sünden.“

„… dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat…“

Deutlicher kann man die Lehre vom stellvertretenden Opfertod nicht vortragen – und das lange vor Jesus!

Zu allen Zeiten von der Kirche gelehrt und bekannt

Angesichts dieser Fülle an biblischen Belegen ist es kein Wunder, dass die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer natürlich auch bereits in den altkirchlichen Bekenntnissen32 und bei den ersten Kirchenvätern33 erscheint. Der Theologe Ron Kubsch stellt fest: „Das Verständnis von Jesu Tod als stellvertretende Sühne war seit jeher in der Kirchengeschichte das allgemeine Verständnis der biblischen Texte.“ 34

Ein (theologisches) Unglück kommt selten allein

Die Lehre vom stellvertretenden Opfertod Jesu am Kreuz ist somit ein gutes Beispiel für die „Klarheit der Schrift“, also die reformatorische Erkenntnis, dass die wesentlichen biblischen Lehren so eindeutig sind, dass jeder sie verstehen kann.35 Aber warum ist sie dann so umkämpft? Wenn man sich die Argumente anschaut merkt man: Die Sühneopferlehre liegt auch deshalb in Trümmern, weil weitere wichtige theologischen Fundamente vernachlässigt oder vernebelt worden sind:

Verdrängt: Der Zorn und das Gerichtshandeln Gottes

Immer wieder wird behauptet: Nicht Gott, sondern allein der Mensch brauche Versöhnung.36 Die Sühne sei dazu da, dass WIR unsere Schuld nicht mehr auf andere Menschen verschieben müssen und damit WIR UNSER schlechtes Gewissen mit Gottes Hilfe verarbeiten könnten. Aber für Gott wäre dieses Opfer nicht nötig gewesen.

Da frage ich mich: Vergessen diese Theologen denn ganz, dass Gott quer durch die Bibel als Richter auftritt, der die Sünde und Rebellion des Menschen mit hartem Gerichtshandeln bestraft? Denken wir nur an die Sintflut, an Sodom und Gomorra, an die weltweite Zerstreuung Israels bis hin zu den schrecklichen Weltgerichtsbeschreibungen in der Offenbarung! Nein, Gott ist wahrlich kein netter Opa im Himmel, dem es nur darum geht, dass die Kinder sich gut fühlen und nicht miteinander streiten. Er ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Er hasst die Sünde. Sein Zorn ist eine Realität, die sich quer durch die ganze Bibel zieht.

Und das sollte eigentlich auch niemand überraschen. Denn Liebe und Zorn gehören nun einmal untrennbar zusammen. Welcher liebende Vater würde denn nicht zornig werden, wenn er sich ungefiltert anschauen muss, wie seine geliebten Geschöpfe vernachlässigt, betrogen, gemobbt, beraubt, vergewaltigt, getötet, vertrieben, beschimpft und gedemütigt werden. Ein Vater, der da nicht zornig werden würde, wäre dumpf, gleichgültig und zynisch. Fehlender Zorn würde fehlende Liebe beweisen.

Und natürlich gehört auch Gerechtigkeit zur Liebe. Kein Vater, der seine Kinder liebt, würde ihr Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit missachten. Im Kreuz kommt deshalb zusammen, was sich gar nicht voneinander trennen lässt: Gottes Zorn, Gerechtigkeit und Liebe.37

Verharmlost: Das Ausmaß unserer Sünde

Aber warum „braucht“ Gott ein Sühneopfer? Warum kann er nicht einfach so vergeben, so wie auch wir unseren Kindern einfach so vergeben und „Schwamm drüber“ sagen können? Wer so fragt, scheint ein unterentwickeltes Verständnis vom Ausmaß unserer Sünde zu haben. Wir dürfen ja z.B. nicht vergessen, dass Sünde ja auch Geschädigte erzeugt!38 Wenn mein Sohn die Tochter des Nachbarn vergewaltigt hätte: Was würde mein Nachbar sagen, wenn ich ihm berichte, dass ich meinem Sohn vergeben habe und die Sache deshalb ruhen lasse? Er wäre zu Recht unfassbar wütend. Und ein Richter würde sich sogar vor dem Gesetz schuldig machen, wenn er meinem Sohn einfach so die Schuld erlässt.

Die Bibel sagt zwar: Gott IST Liebe. Aber auch seine Ehre, sein vollkommenes Gesetz und seine absolute Gerechtigkeit sind Teil seines Wesens. Weil Gott sich nicht selbst verleugnen kann (2.Tim.2,13) wird sein Handeln immer auch diesen Aspekten seines Wesens Genüge tun.39 Deshalb musste Gott einen Weg zum Umgang mit unserer Sünde finden, der sowohl seiner Liebe und Gnade wie auch seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit entspricht. Er musste einen Weg finden, durch den wir leben können, ohne dass die tödliche Konsequenzen unserer Sünde ignoriert werden.

Vernebelt: Die Göttlichkeit Jesu

Aber musste es denn gleich ein Menschenopfer sein? Dazu noch der eigene Sohn? Wird nicht im ganzen Alten Testament jegliches Menschenopfer als Greuel strikt verurteilt? John Stott schreibt dazu: „An der Wurzel jeder Karikatur des Kreuzes steckt eine verzerrte Christologie“ (S. 205), also ein falsches Bild davon, wer Jesus eigentlich war. Gott opferte ja gerade nicht irgendeinen Menschen. Jesus war zwar ganz Mensch, aber zugleich auch voll und ganz Gott! Im Kreuzesgeschehen handelt Gott als Richter, der die gerechte Strafe für unsere Sünde vollstreckt, aber gleichzeitig auch als gnädiger Erlöser, der selbst diese gerechte Strafe auf sich nimmt! „Es ist ein und derselbe Gott, der uns durch Christus vor sich selbst rettet“.40 Nur wenn die Göttlichkeit Jesu vernebelt wird41, wird aus diesem unglaublichen Liebesakt der Selbstaufopferung ein grausamer Racheakt eines blutrünstigen Gottes.

Die Probleme mit dem stellvertretenden Opfertod resultieren also oft aus einem falschen Verständnis von Christus, von der Heiligkeit und Majestät Gottes und vom Ausmaß unserer Sünde. Ein Unglück kommt selten allein – das gilt gerade auch in der Theologie.

Fehlende Demut und die Suche nach Anerkennung

Natürlich ist und bleibt beim Kreuzesgeschehen Einiges schwer zu verstehen. Schließlich wimmelt es nur so von scheinbar paradoxen Gegensätzen: Gott ist Vater und Sohn zugleich. Jesus ist zugleich ganz Gott und ganz Mensch. Gott ist allmächtig und zugleich am Kreuz scheinbar ohnmächtig. Der Gott des Lebens stirbt einen furchtbaren Tod. Da kann man schon einen Knoten im Hirn bekommen. Kein Wunder, dass Paulus sagt: Das Wort vom Kreuz ist und bleibt eine Torheit und ein Ärgernis (1.Kor. 1,23). Es lag mit dem intellektuellen Mainstream schon immer über Kreuz. Aber ist es deshalb falsch?

Es zeugt von Anmaßung und menschlicher Selbstüberschätzung, wenn wir schwierige biblische Lehren nur deshalb ablehnen, weil unser menschlicher Verstand sie nicht begreifen kann. Wenn unser Kopf mit der Bibel kollidiert und es hohl klingt, dann muss das ja nicht an der Bibel liegen! Gute Theologie akzeptiert, dass Gott größer ist als unser Verstand. Der massive intellektuelle Zweifel am stellvertretenden Sühneopfer ist eben auch ein Beleg dafür, dass die Sehnsucht nach Anerkennung durch die säkularen intellektuellen Eliten eine reale Triebkraft der modernen Theologie darstellt (wie Prof. Werner Thiede mit drastischen Worten beklagt42), die für die Preisgabe so mancher biblischer Sichtweisen verantwortlich ist.

Das Sühneopfer: Heute noch vermittelbar?

Die auch damals schon schwer verständlichen Paradoxe und das Ärgernis des verfluchten Kreuzestodes haben die ersten Christen nicht davon abgehalten, das Wort vom Kreuz mit gewaltigem Erfolg weiterzugeben. Warum also sollte das heute nicht mehr gelingen? Ulrich Parzany schildert eine eindrückliche Geschichte, mit der er die Lehre vom stellvertretenden Opfertod gerne veranschaulicht43:

Ein Ehepaar muss miterleben, wie ihre Tochter an Leukämie sterben muss. Welch unendlicher Schmerz! Wie groß wäre der Wunsch der Eltern, dem Kind den Schmerz und den Tod abnehmen zu können. Sie würden lieber selber sterben, wenn dadurch das Kind weiterleben könnte. So etwas möchte menschliche Liebe. Aber wir sind einfach nicht in der Lage dazu. Wir sterben alle unseren eigenen Tod. Gott allein ist dieser Begrenzung nicht ausgesetzt. Als er unsere tödliche Krankheit sah, unsere Sünde, die zum Tod führt (Röm.6,23), zog er sich unser Leben an und starb stellvertretend für uns, damit wir das Leben haben. Ist das nicht wundervoll?

Das ist nur ein Beispiel, das zeigt: Wir brauchen uns dieser Botschaft auch heute nicht zu schämen. Sie ist Gottes Kraft, die alle selig macht, die daran glauben (Röm. 1, 16). Es ist die Aufgabe der Theologie, die Kirche gerade auch bei solchen anspruchsvollen Themen sprachfähig zu machen. Umso schlimmer ist es, wenn sie genau das Gegenteil tut.

Es geht um weit mehr als um einen Theologenstreit!

In einer christlichen Buchhandlung fiel mir neulich etwas auf: Da gab es Regale zu „Lebensberatung“, „gelebtes Christsein“, „Autobiografien“, „Erzählungen“ und einiges mehr. Nur ein Regal fehlte: „Theologie“! Ist das für uns Christen denn nicht mehr interessant? Denken wir, dass theologische Auseinandersetzungen nichts mit unserem christlichen Alltag und der Entwicklung der Kirche zu tun hätten?

Nichts könnte verkehrter sein als das. In Wahrheit werden genau hier die Schlachten geschlagen, die am langen Ende über das Wohl und Wehe der Kirche und somit auch über das Schicksal unzähliger Menschen entscheiden. Nicht umsonst konnte Paulus unglaublich scharf werden, wenn es um den Inhalt des Evangeliums geht. Gerade beim Streit um die Kreuzestheologie steht unglaublich viel auf dem Spiel:

Sinnentleertes Abendmahl: Ohne die Sühneopferlehre wird diese zentrale Handlung, die eigentlich alle Christen verbinden sollte, weitgehend sinnentleert.44

Verlorene Autorität und Klarheit der Bibel: Wenn selbst derart eindeutige und klare biblische Lehren nicht stimmen, dann ist nichts mehr klar in der Bibel. Tatsächlich gibt es an den Universitäten praktisch keine Lehre mehr, die nicht irgendjemand bestreiten würde.

Verlorene Einheit: Wenn Alles in Frage gestellt ist, dann gibt es auch keine gemeinsamen Glaubensgrundlagen und -gewissheiten mehr. Dann wird die Einheit der Kirche von innen ausgehöhlt. Dann bleibt nur noch die äußere Organisation als notdürftiges Bindemittel, das immer schlechter funktioniert und bald zerbricht.

Bibelentfremdung: Wenn selbst Bibelwissenschaftler sich über nichts mehr in der Bibel einig sind, dann ist es kein Wunder, dass Laien das Interesse an der Bibel verlieren, weil sie aus ihr ohnehin keine verlässlichen Botschaften entnehmen können.

Austrocknung von Mission und Evangelisation: Wenn selbst über so zentrale Lehren keine Einigkeit besteht ist es kein Wunder, wenn Kirchenleiter bei der Frage nach der zentralen Botschaft der Kirche oft nur noch mit verschwurbelten Gutmenschensätzen antworten45. Dann ist es auch kein Wunder, dass die Kirche sich auf Dialog beschränkt statt zu evangelisieren. Kein Wunder ist es dann auch, dass die nächste Generation keinerlei Bindung mehr an die Kirche hat.

Eine oberflächliche Kirche: John Stott stellt fest, dass die weit verbreitete Seichtigkeit und fehlende Gottesfurcht in der westlichen Kirche die direkte Folge einer Theologie ist, die Gottes Zorn und seinen Hass auf das Böse ignoriert.46 Das Glattbügeln der Kreuzestheologie und unseres Gottesbilds raubt dem Evangelium zwar den Anstoß, aber auch seine erneuernde Kraft.

Zeit für eine theologische Erneuerung

Gesunde Theologie muss deshalb in aller Deutlichkeit auf der biblischen Lehre bestehen, dass das Kreuz nicht nur für uns Menschen notwendig war, sondern auch, um dem heiligen Charakter Gottes Genüge zu tun. James Denney schreibt dazu: „Es ist die Erkenntnis dieser göttlichen Notwendigkeit, oder das Versäumnis, sie zu erkennen, welche die Ausleger des Christentums letzten Endes in Evangelikale und Nichtevangelikale scheidet, solche die dem Neuen Testament treu sind, und solche die es nicht verdauen können.“ 47

Die Wirren um die Kreuzestheologie und die verheerenden Folgen für die Kirche belegen, wie berechtigt die Diagnose von Ulrich Parzany ist: Die Bibelkritik ist der Krebsschaden der Kirche!48 Solange unsere theologischen Ausbildungsstätten selbst bei Kernaussagen des Evangeliums mehr Verwirrung statt Klarheit stiften, kann es für die Kirche nur weiter bergab gehen. Ohne eine grundlegende theologische Erneuerung bleiben alle sonstigen Reformbemühungen der Kirche zwangsläufig zum Scheitern verurteilt.

Danke an Ron Kubsch, Dr. Gerrit Hohage und Martin Till für wichtige Anregungen zu diesem Artikel. Um die Länge zu begrenzen wurden viele wichtige Erläuterungen in die nachfolgenden Anhänge und Quellenhinweise ausgelagert. Ich möchte sie allen Lesern deshalb ausdrücklich ans Herz legen. Am wichtigsten ist mir jedoch eine Buchempfehlung: In „Das Kreuz: Zentrum des christlichen Glaubens“ erläutert John Stott das Kreuzesgeschehen in einer Tiefe, die ich sonst nirgends gefunden habe. Trotz der theologischen Präzision ist der Text auch für Laien gut und verständlich zu lesen.

Anmerkungen und Quellenangaben:

1: Dr. Thomas Breuer: Die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu aus heutiger Perspektive

2: Im Vortrag „Was bedeutet der Kreuzestod Jesu“ vom damaligen Präses Nikolaus Schneider, gehalten am 10.6.2009 (Seite 1)

3: In Werner Thiedes Artikel „Widerwärtiger Dünkel“ in Zeitzeichen 2010 Seite 1

4: In Prof. S. Zimmer: Warum das fundamentalistische Bibelverständnis nicht überzeugen kann

5: Der Theologe Tobias Faix präsentiert in seinem Blog ein „Kleines Karfreitagsmedley: Von Banks bis Schrupp und immer dieselbe Frage: Warum ist Jesus gestorben?“ mit zahlreichen unterschiedlichen Deutungen des Kreuzestodes. Zwar gibt es dort mit Holger Lahayne auch einen Befürworter des Sühneopfers, die Sühneopferkritik ist jedoch klar in der Mehrheit.

6: So meint Dr. Breuer in seinem Vortrag: Angesichts der unterschiedlichen Deutungen des Kreuzestodes im NT gäbe es auch heute noch eine legitime Bandbreite. Zwei Aussagen seien jedoch „dem Glauben nicht förderlich“ „nicht angemessen“, ja sogar „völlig absurd“ und „tun dem Menschen nicht gut“, weil sie der Lehre Jesu völlig widersprechen würden: 1. Die Lehre, dass das Kreuz das Ende der Tieropfer bedeute, weil Jesus das perfekte Opfer war („Welchen religiösen Sinn sollte das haben? War Jesus denn der erste Märtyrer der Tierrechtsbewegung? Diese Vorstellung können wir beruhigt ad acta legen.“). 2. „Gefährlicher“ noch sei der „relativ weit verbreitete“ „Gedanke, dass Gott der Vater erst durch den blutigen Opfertod seines Sohnes mit der schuldbeladenen Menschheit versöhnt werden könnte.“ Breuer antwortet darauf mit Anselm Grün: „Was ist das für ein Gott, der den Tod des Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können?“

7: Prof. Wilfried Härle in „…gestorben für unsere Sünden – Die Heilsbedeutung des Todes Jesu Christi“ S. 11 unten

8: Nikolaus Schneider fasst in seinem Vortrag die Kreuzestheologie von Fridrich Schleiermacher wie folgt zusammen: „Für Schleiermacher liegt Sünde darin, dass die Reifung der Persönlichkeit zur sittlichen und religiösen Vollkommenheit gehemmt wird. Erlösung ist dementsprechend für ihn der Prozess wachsender Befreiung von dieser Hemmung. Jesus ist in seiner Lehre und seinem Leben das Vorbild derartiger Reifung zur Vollkommenheit. In seinem Leiden und Sterben wächst und reift er zur Vollkommenheit. In beidem bewährt er sein Gottesbewusstsein und damit das, was er gelehrt hat. Und dafür stirbt er. Das ist „Vorbild‐Christologie“.“ (Seite 5)

9: Rudolf Bultmann: „Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschauung vom sündentilgenden Tode Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden: Welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt! Oder aus der Rechtsanschauung, so dass also in dem Rechtshandel zwischen Gott und Mensch durch den Tod Christi den Forderungen Gottes Genugtuung geleistet wäre: dann könnte die Sünde ja nur juristisch als äußerliche Gebotsübertretung verstanden sein, und die ethischen Maßstäbe wären ausgeschaltet!“ (RUDOLF BULTMANN, Neues Testament und Mythologie: das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung, 3. Aufl., München 1988, Beiträge zur ev. Theologie 96, 19)

10: Die Reformatoren bekannten sich eindeutig zur Sühneopfertheologie. So schreibt Martin Luther in seinem „Kleinen Katechismus“: „Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott … und auch wahrhaftiger Mensch … , sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei…“

Der reformatorische „Heidelberger Katechismus“ bekennt: „Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. … Er hat uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels sich zum Eigentum erlöst und erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem teuren Blut, indem er sein Leben für uns gab.“

11: „Wahrscheinlich begegnet heute keine Lehre des Christentums größeren Schwierigkeiten als die traditionelle Lehre, dass uns Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz von unseren Sünden erlöst hat.“, in Josef Blank „Weißt Du, was Versöhnung heißt? Der Kreuzestod Jesu als Sühne“, in: Josef Blank u. Jürgen Werbick (Hg.), Sühne und Versöhnung, Düsseldorf 1986, 21‐91: 21.

12: Christoph Wiesing in Hossa Talk #34 Das Kreuz: Wofür starb Jesus? (Teil 1) ab 36:12: „Ich hab einen Vortrag bei Pfarrern gehalten, sehr engagierten Pfarrern (also das wo andere sagen würden: Das sind die gläubigen Pfarrer) über die Frage Satisfaktion und Anselm von Canterbury, und als ich das so vorgestellt habe haben die alle gesagt: Nee, also das glaubt ja bei uns keiner mehr. Deswegen, ich glaube: In der protestantischen Welt ist dieses Modell schon aus guten Gründen weitgehend abgelöst.“

13: Das unterstreicht der Theologe Ron Kubsch: „Es ist eben nicht ein tieferes Textverständnis, das den modernen Theologen dazu bringt, die bisherige Vorstellung der Sühnetheologie abzulehnen; es sind vielmehr Vorurteile, die die klaren Texte nicht stehenlassen können und sie zum Schweigen bringen wollen.“ (aus dem Artikel „Jesu Tod als stellvertretendes Sühneopfer“)

14: So wird Jesu Leiden als „Vorbild“ (z.B. 1.Petr.2,21), als „Prophetengeschick“ (z.B. Apg.7,52) oder als das „Leiden eines Gerechten“ dargestellt (ein Motiv, das oft in Psalmen erscheint, z.B. Ps.34,20)

15: In Walter Klaiber „Jesu Tod und unser Leben“; Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2. korr. Auflage 2014, S. 188

16: Der Kreuzestod als Sühne und Erlass für unsere Schuld: Röm.3,25; Kol.2,14; Hebr.2,17; 1.Joh.2,2; 1.Joh.4,10

17: Der Kreuzestod dient zur Versöhnung: Röm.5,10+11; 2.Kor.5,18-20; Eph.2,16; Kol.1,20+22;

18: Der Kreuzestod als Opfer: Eph 5,2; Hebr.9,12+14; Hebr 9,26+28; Hebr 10,10+12+14

19: Er ist das (geschlachtete) Opfer- bzw. Passalamm: Joh.1,29; Joh.1,36; Apg.8,32; 1.Kor.5,7, 1.Petr. 1,19; Offb.5,6; Offb.5,12+13; Offb.6,1+16; Offb.7,9+10+14+17; Offb.12,11; Offb.13,8; Offb.14,4+10; Offb 15,3; Offb 17,14; Offb 19,7+9; Offb.21,9+14+22+23+27; Offb 22,1

20: Sein Blut wurde für uns vergossen: Mt.26,28; Mk.14,24; Lk.22,20; Joh.6,53-56; Röm.3,25; Röm.5,9; 1.Kor.11,25; Eph.1,7; Eph.2,13; Kol 1,20; Hebr.9,12+14+20; Hebr.10,19+29; Hebr.12,24; Hebr.13,12+20; 1.Petr.1,2+19; 1.Joh 1,7; Offb.1,5; Offb.5,9; Offb.7,14; Offb.12,11

21: Wir sind mit Jesu Leben als „Lösegeld“ und mit seinem Blut „erkauft“, „losgekauft“ bzw. „teuer erkauft“: Mt.20,28; Mk.10,45; 1.Kor 6,20; 1.Kor.7,23; Gal.3,13; Gal.4,5; 1.Tim 2,6; 1.Petr 1,18-19; Offb.5,9; Offb.14,3+4

22: Jesus wurde (stellvertretend) „für uns“ (bzw. für die Menschen) und unsere Sünde hingegeben, ja zur Sünde und zum Fluch gemacht: Joh.3,16; Joh.11,50-52; Joh.18,14; Röm.5,6+8; Röm 8,32; Röm.14,15; 1.Kor.1,13; 1.Kor.8,11; 1.Kor.11,24; 1.Kor.15,3; 2.Kor.5,14+15+21; Gal.1,4; Gal.2,20; Gal.3,13; Eph.5,2; 1.Thess.5,10; Tit.2,14; 1.Petr.2,21; 1.Joh.3,16

23: Der Tod Jesu war von Jesus und dem AT vorausgesagt, von Gott geplant, Jesus „musste“ sterben, sein Tod war ein aktiver Hingabeakt: Mt.26,24; Mt.26,54; Mk 8,31; Lk 17,25; Lk 24,7+26; Joh 3,13-15; Joh.10,15+17; Joh.12,32-33; Röm.8,32; Apg.2,23; Apg.17,3; Apg.4,28; 1.Kor 15,3; Gal.1,4

24: In seinem Vortrag äußert Dr. Breuer (ab 1:09:15), dass er sich mit Prof. Zimmer darin einig sei, dass Jesus frühestens in Jerusalem zu der Überzeugung gelangte, dass sein Tod offenbar unausweichlich sei.

25: In John Stott „Das Kreuz“, SMD Edition, S. 259

26: Walter Klaiber schreibt zu den vielfältigen Verknüpfungen und Verbindungen zwischen den verschiedenen neutestamentlichen Metaphern zur Deutung des Kreuzes: „Paulus kann also verschiedene Vorstellungsebenen kombinieren, um die Bedeutung des Todes Jesu zu erklären, auch wenn diese aus unterschiedlichen Zusammenhängen stammen“ (in „Jesu Tod und unser Leben“ S. 65). Prof. Dormeyer schreibt in seiner Abhandlung über den Tod Jesu, dass in Römer 3, 24-25 sowohl der rechtlich/juristische „Loskauf“ als auch der kultische Sühnebegriff auf Jesu Blut angewendet wird: „Die Erlösung umschreiben zwei Begriffe: rechtlich Loskauf (gr. apolýtrosis) (Röm 3,24) und kultisch Sühnopfer (gr. hilastérion) (Röm.3,25)“ Auch im AT sei die rechtliche und kultische Dimension der Sühne eng verknüpft, wenn ein Schuldiger von der Todesstrafe durch ein „Sühnegeld“ losgekauft werden kann (2.Mos.21,30). Nikolaus Schneider berichtet in seinem Vortrag von einer „Fülle von Begriffen, Bildern und Zugängen zum Versöhnungswerk von Jesus Christus“, räumt dazu jedoch ein, dass diese „Zugänge“ und „Erklärungen“ alle „in einem inneren Zusammenhang zueinander stehen.“ (Seite 11)

27: Weiter schreibt Pfr. PD Dr. Thomas Knöppler in seiner Abhandlung „Sühne (NT)“: „Trotz der seltenen Verwendung des für explizite Sühneaussagen charakteristischen Wortes „sühnen etc.“ (ἱλάσκεσθαι κτλ) ist unter Heranziehung weiterer, Begriff und Sache der Sühne in den Blick nehmender Wörter und Wendungen eine gewichtige Rolle der Sühnethematik im Rahmen der neutestamentlichen Soteriologie festzustellen. Insofern das Geschehen des Kreuzestodes Jesu in der Regel als Ausgangspunkt der neutestamentlichen Soteriologie und durchweg als Bezugspunkt der neutestamentlichen Rede von der Sühne fungiert, ist die Sühnethematik im Zentrum der Christologie und Soteriologie verankert.“

28: Gut erläutert im Artikel von Ron Kubsch: „Das Opfer Jesu als Erfüllung der alttestamentlichen Opfer“

29: Der Theologe Stefan Meißner spricht deshalb in seinem Beitrag „Warum musste Jesus sterben“ vom Karfreitag als dem „eschatologischen Jom Kippur“.

30: T.J. Crawford bekräftigt den stellvertretenden Charakter des Opferrituals: „Der Text lehrt also seinem klaren und offensichtlichen Sinn nach den stellvertretenden Charakter des Opferrituals. Leben wurde für Leben gegeben“, „das Leben des unschuldigen Opfers für das Leben des sündigen Opfernden.“ In: „Doctrine of Holy Scripture“, S. 237, 241; zitiert in John Stott „Das Kreuz“ S. 175/176. John Stott ergänzt: „Wenn wir all dieses alttestamentliche Material (das Vergießen und Versprengen des Blutes, das Sündenopfer, das Passa, die Bedeutung des „Sündentragens“, den Sündenbock und Jesaja 53) betrachten und bedenken, dass all dies im Neuen Testament auf den Tod Christi bezogen wird, können wir uns dem Schluss nicht entziehen, dass das Kreuz ein stellvertretendes Opfer war.“ (S. 190)

31: Siehe Hebräer Kapitel 5 bis 7. Bezeichnend ist, dass der Priester Melchisedek, der im Hebäerbrief als Urbild für die Priesterschaft Jesu dargestellt wird, Abraham direkt am Ort des späteren Tempelbergs in Jerusalems entgegentritt (1.Mos.14,17-18). Also kommt auch hier genau wie beim Opfer Isaaks zu den vielen inhaltlichen Parallelen auch noch die geographische hinzu!

32: Während das Apostolische Glaubensbekenntnis auf jegliche Deutung des Kreuzestodes verzichtet heißt es im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (325 n.Chr.): „Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus.“ Im Athanasianischen Glaubensbekenntnis (7. Jahrhundert) lesen wir: „Der gelitten hat für unser Heil…“

33: So schrieb beispielsweise Athanasius (298–373 n. Chr.): „Er wurde um unsertwillen Fleisch, damit er sich an unserer statt opfern und uns durch seine Hingabe und Opferung erlösen konnte“ (Athanasius „Festbrief X“). Der Kirchenvater Augustinus (354–430 n. Chr.) schreibt: „Indem er durch seinen Tod ein einmaliges, ganz wahrhaftiges Opfer für uns darbrachte, hat er alles, was Schuld hieß … getilgt, fortgewischt, ausgelöscht.“ (A. Augustinus, „Über den Dreieinigen Gott, München, 1951, S. 61), zitiert bei Ron Kubsch „Die Strafe liegt auf ihm…“ Das stellvertretende Sühneopfer, Martin Bucer Seminar 2017)

34: in Ron Kubsch: „Jesu Tod als stellvertretendes Sühneopfer“

35: Zum wichtigen Thema der „Klarheit der Schrift“ ist der Vortrag von Kevin deYoung vom März 2016 sehr zu empfehlen.

36: Ein typisches und sehr lesenswertes Beispiel dazu ist Holger Lahaynes Analyse des Vortrags von Prof. Georg Plasger „Für uns gestorben?“: „Plasger schwenkt um auf ein subjektives Verständnis des Sühnehandelns: „Gott muss nicht versöhnt werden. Gott braucht das Kreuz nicht, er braucht kein Menschenopfer, um besänftigt, um versöhnt zu werden.“ […] Dies sei „die zentrale Aussage des Neuen Testaments, wenn es den Kreuzestod Jesu Christi als ‘für uns geschehen’ interpretiert. … Jesus starb nicht, um Gottes Haltung zu mir, sondern um unsere Haltung zu Gott zu ändern. Dem ist zu entgegnen, dass sich der Sünder natürlich ändern muss und auch von Gott verändert wird. Doch die objektive Versöhnung Gottes ist Grundlage dieses subjektiven Geschehens!“

37: John Stott erläutert dazu: „Die Bibel enthält eine Reihe weiterer Formulierungen, die auf unterschiedliche Weise diese „Dualität“ im Innern Gottes ausdrücken. Er ist „Gott, barmherzig und gnädig“, der aber „Schuld, Vergehen und Sünde … keineswegs ungestraft lässt“; in ihm sind sich „Gnade und Wahrheit … begegnet“, haben sich „Gerechtigkeit und Frieden … geküsst“; er nennt sich selbst „einen gerechten und rettenden Gott“; … und im Zorn erinnert er sich seiner Barmherzigkeit. Johannes beschreibt … den Sohn des Vaters als „voller Gnade und Wahrheit“; und Paulus lädt uns … dazu ein, „die Güte und Strenge“ Gottes zu bedenken.“ In John Stott „Das Kreuz“, S. 165

38: Auf dieses Problem weist auch der ehem. Bischof Dr. Walter Klaiber hin: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen böser Tat und unheilvoller Folge, der verhindert, dass geschehenes Unrecht einfach ungeschehen gemacht werden kann.“ In: Walter Klaiber „Jesu Tod und unser Leben“; Ev. Verlagsanstalt Leipzig, 2. korr. Auflage 2014, S. 42

39: Kaum ein Begriff ist in der Kreuzestheologie so angegriffen worden wie der Begriff „genüge tun“ oder „Genugtuung“. John Stott geht in seinem Buch „Das Kreuz“ ausführlich darauf ein. Er distanziert sich dabei von einem Genugtuungs-Verständnis, wie Anselm von Canterbury es verbreitet hat und „an einen Feudalherrn erinnert, der Ehre fordert und Unehrerbietigkeit bestraft“. (S. 152) Trotzdem verteidigt er den Begriff „Genugtuung“ intensiv. Ich zitiere dies hier ausführlich, weil John Stott hier eine Reihe von Missverständnissen und Karikaturen des stellvertretenden Sühneopfers abräumt: „Darum weisen wir jede Erklärung für den Tod Christi entschieden zurück, in deren Mittelpunkt nicht das Prinzip der „Genugtuung durch Stellvertretung“ steht, ja der göttlichen Genugtuung seiner selbst durch die göttliche Stellvertretung durch ihn selbst. Das Kreuz war kein Tauschhandel mit dem Teufel … ebenso wenig ein exaktes Äquivalent, … um einen Ehrenkodex oder einer juristischen Spitzfindigkeit Genüge zu tun; ebenso wenig eine notgedrungene Unterordnung Gottes unter eine moralische Autorität über ihm, den er auf andere Weise nicht hätte entkommen können; ebenso wenig die Bestrafung eines sanftmütigen Christus durch einen strengen und rachsüchtigen Vater; ebenso wenig ein Abringen des Heils von einem gemeinen und widerwilligen Vater durch einen liebenden Christus; ebenso wenig ein Handeln des Vaters, das Christus als den Mittler aussparte. Stattdessen erniedrigte sich der gerechte, liebende Vater selbst, indem er in … und durch seinen einzigen Sohn Fleisch, Sünde und Fluch für uns wurde, um uns zu erlösen, ohne seinen eigenen Charakter zu kompromittieren. Die theologischen Begriffe „Genugtuung“ und „Stellvertretung“ müssen sorgfältig definiert und gehütet werden, denn sie können unter keinen Umständen aufgegeben werden. Das biblische Evangelium der Sühne ist, dass Gott sich selbst Genüge tat, indem er selbst an unsere Stelle trat.“ (S. 204)

40: In John Stott „Das Kreuz“, SMD Edition, S. 205

41: So vertreten es die verschiedenen Strömungen des „Adoptianismus“: Jesus sei nicht wesenhaft Gott, sondern nur ein zum Gottessohn adoptierter Mensch gewesen. Nicht zuletzt die weit verbreitete Ablehnung der Jungfrauengeburt deutet darauf hin, dass diese theologische Fehlentwicklung auch heute verbreitet ist.

42: „Offen gestanden: Er widert mich inzwischen nur noch an – dieser zeitgeistbeflissene Dünkel all jener Theologinnen und Theologen, die dem Kreuzestod Jesu den überlieferten Tiefensinn rationalistisch absprechen. Dieses arrogante Kaputtreden der überkommenen Heilsbotschaft, das sich über den Glauben der Väter und Mütter der letzten beiden Jahrtausende so erhaben dünkt, dass es ihn nur noch verabschieden möchte. Dieses Kokettieren mit der intellektuellen Redlichkeit, die Andersdenkenden in Theologie und Kirche zumindest indirekt abgesprochen wird, aber mit merkwürdigen Alternativen zum Ganz- und Heilwerden des Menschen oft kompatibel genug zu sein scheint.“ Prof. Werner Thiede in seinem Artikel „Widerwärtiger Dünkel“ veröffentlicht in „Zeitzeichen“ 2010

43: Nachzuhören in Ulrich Parzanys Vortrag: „Den Säkularen ein Säkularer“, gehalten am 24.11.2017 in der STH Basel (ab 53:30)

44: So erwähnt Prof. Zimmer in seinem Vortrag „Vom Sinn des Abendmahls“ die sühnende Wirkung des stellvertretenden Opfertods mit keinem Wort. Stattdessen lehrt er, dass wir im Abendmahl die „Kontaktfreudigkeit“ und „Zuwendungslust“ Jesu feiern würden.

45: Ein trauriges Beispiel ist das ZDF-heute-Journal-Interview mit Bischof Markus Dröge anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Auf die Kritik, im Reformationsjahr habe es viel Event und wenig Botschaft gegeben, antwortet er: Die zentrale Botschaft der Reformation sei deutlich geworden, nämlich die „Doppelheit von Vertrauen zu finden und sich zu engagieren für das Allgemeinwohl“.

46: In John Stott „Das Kreuz“, SMD Edition, S. 137-139, siehe Artikel im AiGG-Blog https://blog.aigg.de/?p=3836

47: James Denney, Atonement, S. 82, zitiert von John Stott in „Das Kreuz“, S. 169

48: In Ulrich Parzany „Was nun, Kirche?“, SCM-Hänssler, S. 49